- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- 賃貸経営のメリット・デメリット

- 【土地の活用方法】高齢者介護施設の経営を行う際のメリットとデメリットをお伝えします【イエカレ】

【土地の活用方法】高齢者介護施設の経営を行う際のメリットとデメリットをお伝えします【イエカレ】

この記事を読むのにかかる時間:10分

目次

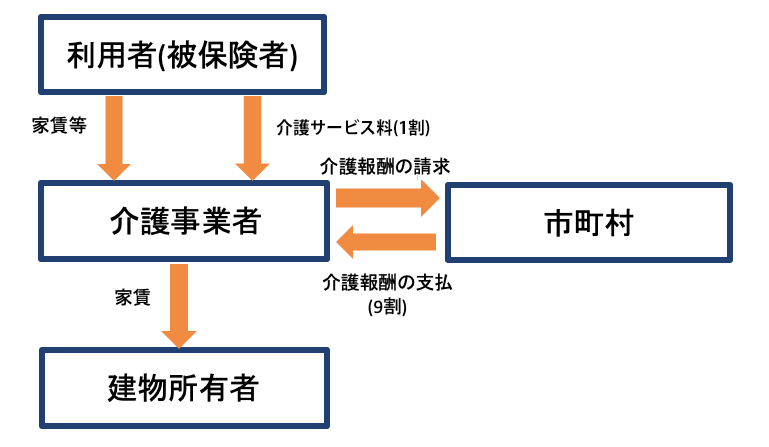

1.土地活用で行う介護施設の仕組み

土地活用で行う介護施設の仕組みは下図の通りです。

介護施設による土地活用では、建物所有者が介護事業者へ建物の一棟貸しを行います。建物所有者は介護事業者から家賃を受領します。

他の土地活用との違いは、介護事業者は介護サービスも提供するため、利用者からの家賃以外に自治体から介護報酬も受け取っているという点です。

介護サービスは、利用者の負担は原則として1割となります。残りの9割は自治体から得る介護報酬です。そのため、介護報酬は介護事業者の収入に大きく影響してきます。

介護施設の土地活用では、利用者の入居者状況だけでなく、介護報酬の改定も家賃下落や退去に影響してくるという点が、他の土地活用と異なる点です。

2.仲介手数料

一般的に土地活用で行う介護施設に以下のものがあります。

| 名称 | 定義 | サービスの特徴 | 総量規制 |

|---|---|---|---|

| 介護付き有料老人ホーム | 介護等のサービスが付いた高齢者居住施設 | 介護サービス、食事の提供 リハビリ、健康管理、レクリエーション | 有 |

| 住宅型有料老人ホーム | 生活支援等のサービスが付いた高齢者向け居住施設 | 身体介護、食事の提供生活支援、健康管理 | 無 |

| 健康型有料老人ホーム | 食事等のサービスが付いた高齢者居住施設 | 食事や生活支援 | 無 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者のための住居 | 安否確認と生活相談サービスのみが基本 | 無 |

| グループホーム | 認知症高齢者のための共同生活住居 | 専門スタッフによる介護サービス、機能訓練、食事、掃除 | 有 |

総量規制とは、自治体による事業所数の制限のことです。数の増加による経営悪化や自治体が負担する介護報酬を抑制するために設けられた制限を指します。

介護施設の中には、総量規制を受ける施設と受けない施設があるという点がポイントです。

介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームは見た目上はほとんど同じとなります。ただし、介護サービスに関する費用が、介護付き有料老人ホームは定額制で、住宅型有料老人ホームは利用した分の支払いとなります

一般的には、住宅型有料老人ホームの方が入居者の介護サービス費用が割高となり、入居者には介護付き有料老人ホームが人気は高いです。

また、健康型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、両者とも健康な老人のための入居施設となります。ただし、健康型有料老人ホームでは食事サービス付きという点が異なります。

サービス付き高齢者向け住宅は、定義上は「安否確認と生活相談サービスのみを受けられる高齢者向けのバリアフリー住宅」のことですが、実質的には介護サービス事業所を併設している物件が多いです。

そのため、サービス付き高齢者向け住宅は、他の3つの有料老人ホームとの違いがなくなりつつあります。

その他、老人ホームには地方公共団体または社会福祉法人が行う「特別養護老人ホーム」や「養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」があります。

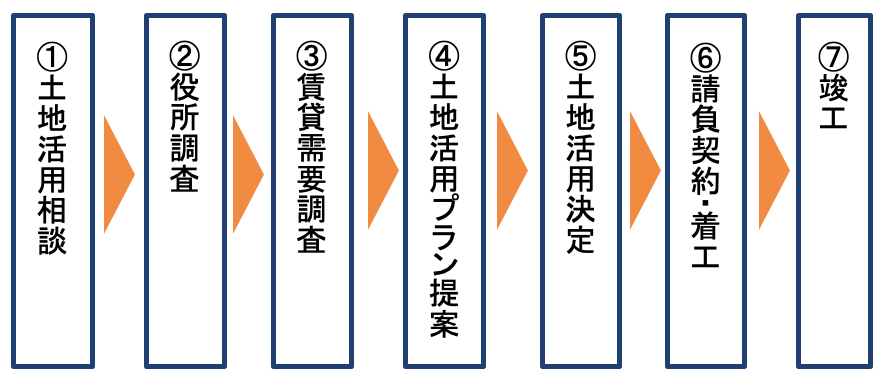

3.介護施設を始めるまでの流れ

介護施設を始めるまでの流れは以下の通りです。

【土地活用相談】

介護施設による土地活用ができるかどうかは、行政や介護事業者へのヒアリングが必要ですので、ハウスメーカーに土地活用相談をすることから始めます。

ハウスメーカーへのご相談であれば、本イエカレの土地活用無料相談サービスの利用も選択肢の一つとしては如何でしょうか?

イエカレは、介護事業者との多くのコネクションを持っているハウスメーカーと提携をしていますので、無料で適切な回答を得られることができます。

メリットとしては以下の通りです。

【役所調査・事業者意向確認】

相談を受けたハウスメーカーは、役所調査と介護事業者への出店意向確認なども行ってくれます。

また、対象地周辺の総量規制の状況についても調べてくれます。

【土地活用プラン提案】

役所調査と事業者の意向を踏まえた土地活用プランの提案を無料で受けることができます。

適正な建築費や出店意向のある介護事業者の賃料等の計画を盛り込んだプランを受領できるため、大変便利です。

【介護事業者決定・予約契約・請負契約】

良い活用プラン、信頼できる担当者がいるハウスメーカーが見つかったら、介護事業者を決定します。

一棟貸しである介護施設では、事業者に逃げられないようにするため着工前に賃貸借の予約契約を締結することが通常です。

予約契約とは、建築期間中に事業者が契約を解除したら重大なペナルティを貸すための契約になります。

介護事業者と予約契約を締結したら、ハウスメーカーと請負工事契約を締結します。

【着工・竣工・運用開始】

請負工事契約を締結したら、いよいよ着工です。竣工したら、そのまま介護事業者によって介護施設の運営が開始されます。

4.介護施設のメリット

この章では介護施設のメリットについて解説します。

4-1.相続税対策になる

介護施設による土地活用は、建物を他人に貸すことになるため、アパートや賃貸マンションと同様に相続税の節税効果があります。

大きな土地を有効に活用できるという点からも、節税効果は大きいです。

4-2.収益が安定している

介護施設による土地活用は介護事業者への一棟貸しであるため、収益が安定しているという点がメリットです。

アパートのように、空室によって賃料が下がるということはありません。

介護事業者との賃料は、固定額となるのが通常ですので、建物所有者は利用者の増減に関係なく一定額の固定賃料を得ることができます。

4-3.管理の手間がほとんどかからない

介護施設による土地活用は一棟貸しであるため、管理の手間がほとんどかからない点がメリットです。

介護施設の土地活用では、大規模修繕を除く小修繕は、介護事業者側が行うのが一般的となっています。

建物所有者は、大規模修繕だけを行えば良いので、アパートのクロスの貼り替えのような細かい修繕をすることは不要です。

4-4.駅から離れていてもできる

介護施設は、駅から離れていてもできる土地活用です。

ただし、駅から離れている土地は、バス停が徒歩5分以内にあることが必要となります。バス停には近いけど、駅から離れている大きな土地が介護施設に向いています。

4-5.第一種低層住居専用地域や市街化調整区域でも建てられる

介護施設は、第一種低層住居専用地域と呼ばれる主に戸建て住宅しか建てられないような土地でも建築可能です。

第一種低層住居専用地域では、店舗のような事業系の土地活用ができないため、介護施設は数少ない土地活用の選択肢となります。

また、市街化調整区域でも建築の許可が下りる場合があります。市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のことであり、原則として建物を建てることができません。

市街化調整区域は土地活用がほとんどできないエリアですが、介護施設であれば建築の許可が下りる場合があります。

5.介護施設のデメリット

この章では介護施設のデメリットについて解説します。

5-1.介護報酬改定により賃料下落や倒産がある

介護施設の最大のデメリット、注意点は、介護報酬改定により賃料下落や倒産のリスクがあるという点です。

介護事業者は、入居者からの家賃収入の他、自治体からの介護報酬が重要な収入源となります。 介護報酬は、3年ごとに改定されますが、引き下げられることも多いです。

介護施設は、一見すると安定した事業に見えますが、介護報酬が国の胸三寸だけで決まってしまうため、収益性が見通しにくい事業となっています。

介護事業者に多額の資金を払っているのは高齢者ではなく「現役の納税者」です。 高齢者が増えても、肝心の現役納税者が減っていきますので、介護報酬の財源は将来的に厳しくなることが予想されます。

そのため、介護事業者へ賃貸することは、減少していく納税者に賃貸していることと同じであり、介護報酬の改定リスクは十分に考慮する必要があるのです。

介護報酬が引き下げられると、介護事業者から賃料減額の申出がなされることが良くあります。 場合によっては、倒産してしまう介護事業者もあります。

介護報酬の引き下げによって、建物所有者まで収入が減ってしまう可能性があることは認識しておきましょう。

尚、サービス付き高齢者向け住宅であっても訪問介護事業所のような介護報酬を受領している事業所を併設していることが多いです。

そのため、訪問介護事業所等を併設しているサービス付き高齢者向け住宅であれば、介護報酬改定の影響を受けることになります。

5-2.退去時に後継事業者を見つけにくい

介護施設は一棟貸しであるため、退去時に後継事業者を見つけにくいという点がデメリットとなります。

介護事業者の退去のきっかけは、介護報酬の引き下げとなることが多いです。介護報酬の引き下げによって、退去や倒産をしてしまう事業者は、効率的な経営をできていないことが良くあります。

建物自体にも無駄な設備やスペースがあり、他の介護事業者からすると収益を生みにくい建物となっている場合もあります。

介護報酬の引き下げは、全ての介護事業者に等しく悪影響を与えているため、他の介護事業者も経営効率が悪い建物をなかなか借りてくれません。仮に、他の介護事業者が見つかったとしても、大幅に賃料が下落してしまうことが多いです。

介護施設は他の汎用性が低い建物であるため、退去時のリスクは非常に大きいといえます。

5-3.収益性がやや低い

介護施設は、収益性がやや低い点がデメリットです。

例えばワンルームマンションと比較すると、ワンルームマンションの方が収益性は高くなります。

介護施設は、あくまでもワンルームマンションやアパートが不向きな土地で行う後順位に位置付けられる土地活用です。

良い立地では、例えばサービス付き高齢者向け住宅よりも普通にワンルームマンションを建てた方が収益性は高いため、サービス付き高齢者向け住宅は選択されないことになります。

5-4.大きな土地と大きな投資額が必要となる

介護施設は、大きな土地と大きな投資額が必要となる点がデメリットです。

介護施設は、元々大きな土地を持っている人が行うことが多く、大きな土地の活用に悩んでいる人にとってはあまりデメリットではないかもしれません。

しかしながら、大きな土地に伴い、建物投資額も大きくなってしまう点は多くの人にデメリットとなります。

建物投資額が大きくなると、用意できる自己資金にも限界があるため、必然的に借入金の割合が大きくなるからです。

借入金の割合が増えると、賃料下落時の借入金返済リスクも上がります。借入金の返済額が大きければ、賃料の減額要求を受けられる余裕がなくなります。

介護事業者に退去されてしまうと、借入金の返済にさらに窮することになってしまいます。

賃料下落リスクに耐えられるようにするには、自己資金を十分に用意し、借入金を極力少なくすることがポイントです。

5-5.総量規制によって自由に事業を選択できない施設がある

介護施設の中には、総量規制によって自由に事業を選択できない施設があるという点がデメリットです。

総量規制がかかる介護施設は、特定施設(「特定施設入居者生活介護」の略)と呼ばれています。

特定施設とは、入居者に対して食事や入浴、排泄、リハビリテーション等の一定の介護のサービスを提供するために、厚労省の定めた基準を満たしている施設のことです。

具体的には「介護付き有料老人ホーム」が特定施設に該当します。介護付き有料老人ホームをやろうと思っても、近隣に既に他の介護付き有料老人ホームがある場合には、総量規制によってできないことになります。

介護付き有料老人ホームは、介護サービス費用が定額制であるため、多くの介護サービスを必要とする入居者にとっては介護付き有料老人ホームの方が経済的です。

そのため、介護付き有料老人ホームの方が利用者の需要が高く、介護事業者の経営も安定します。

しかも総量規制によって、近隣に競合の介護付き有料老人ホームもできないため、介護施設間で価格競争が生まれるようなことが少ないです。

そのため、土地活用としては特定施設を選択した方が有利となります。ただし、総量規制によって自由に介護付き有料老人ホームを選択できない点がデメリットです。

6.介護施設に土地だけ貸す場合の地代相場

介護施設では、介護施設に土地だけ貸す借地事業もあります。借地で介護施設に土地を貸す場合の年間地代の相場は、相続税路線価の2%程度が一般的です。

老人ホームを借地で行う場合には、「一般定期着地権」と呼ばれる定期借地権を利用して貸すことが通常です。

借地には、普通借地と定期借地の2種類があります。

普通借地は借地人(借主)が更新できる借地で、定期借地は更新できない借地です。

普通借地だと、半永久的に土地が戻って来なくなるため、通常は定期借地を利用します。

定期借地権には、「一般定期借地権」と「事業用定期借地権」、「建物譲渡特約付定期借地権」の3種類があります。

このうち、事業用定期借地権は店舗や倉庫等の事業の用に供する建物にしか利用できないため、老人ホームにおける借地には利用できません。老人ホームは居住用建物とみなされ、一般定期借地権が適用されます。

普通借地権の場合、年間地代は土地の固定資産税の3倍程度となることが一般的です。

しかしながら、一般定期借地権の場合は、契約が有期であることから、地代相場は普通借地の地代よりも高くなります。

一方で、一般定期借地権は、土地上の建物が主に居住用であることから収益性が低く、事業用借地よりは地代が低いです。

よって、借地の種類土地代の相場の関係は以下のようになります。

| 借地の種類 | 普通借地 | < | 一般定期借地 | < | 事業用定期借地 |

| 年間地代相場 | 固定資産税の3倍程度 | < | 路線価の2%程度 | < | 路線価の6%程度 |

7.サービス付き高齢者向け住宅の補助制度

サービス付き高齢者向け住宅には補助制度があります。

サービス付き高齢者向け住宅は以下の要件を満たすことが必要です。

| 規模・設備 | ・専用部分の床面積は、原則25㎡以上 ・専用部分には、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室が必要 ・バリアフリー構造を備えること |

|---|---|

| 提供サービス | ケアの専門家による安否確認と生活相談サービスがあること |

サービス付き高齢者向け住宅のサービスとは、「安否確認と生活相談」のことを指しますので、定義上は食事や入浴、排せつの介助、機能訓練等の介護サービスは不要です。

建築費については、最大で1/10の金額の補助があります。

| 補助額 | 建設費の1/10 |

|---|---|

| 主な要件 | ・サービス付き高齢者向け住宅に10年以上登録すること ・入居者の家賃が近傍同種の住宅の家賃とバランスがとれていること ・家賃等の徴収方法は前払方式に限定されていないこと ・情報提供システム上で「運営情報」の公開を行うこと ・地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるもの |

また、固定資産税と不動産取得税についても以下のような軽減があります。

| 固定資産税 | 最大5年間、2分の1以上、6分の5以上の範囲内において軽減 |

|---|---|

| 不動産取得税 | 家屋: 課税標準から1,200万円控除 ⁄ 戸 土地: 家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額 |

| 主な要件 | ・30㎡以上 ⁄ 戸(共用部分含む。一般新築特例は40㎡以上/戸) ・戸数10戸以上 ・主要構造部が耐火もしくは準耐火構造 ・建設費補助を国もしくは地方公共団体から受けていること |