- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- FAQーよくあるご質問ー

- 【イエカレ】借地で賢く土地活用|地代相場と定期借地権メリットを徹底解説

【イエカレ】借地で賢く土地活用|地代相場と定期借地権メリットを徹底解説

この記事を読むのにかかる時間:10分

目次

1.借地事業とは

最初に借地事業について解説します。

1-1.借地と借家の違い

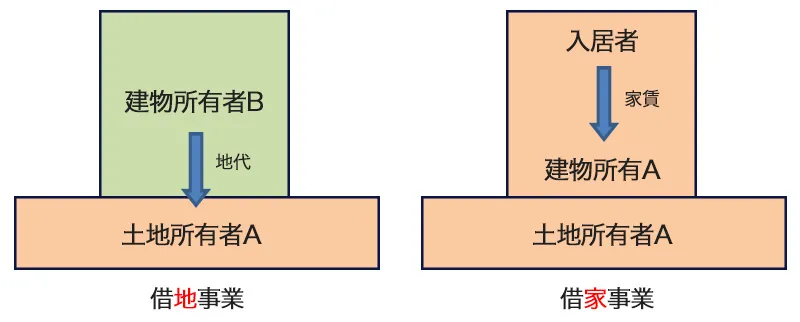

借地を理解するために借家との違いを説明します。

借地事業とは、建物所有を目的としている人に土地を貸す事業です。 土地所有者と建物所有者が別人になる点が大きな特徴となります。 借地事業で受け取る収入は、建物所有者からの「地代」です。

それに対して、借家事業は建物を他人に貸す事業です。 一般的には土地所有者と建物所有者が同じであり、アパートや賃貸マンション等の多くの土地活用が借家事業に該当します。 借家事業で受け取る収入は、借主からの「家賃」です。

借地事業は建物所有者ではないため、費用は土地の固定資産税および都市計画税になります。

それに対して、借家事業は建物所有者になるため、建物の固定資産税及び都市計画税、建物の損害保険料、修繕費といった費用もかかるのが特徴です。

1-2.借地事業のメリットとデメリット

借地事業のメリットとデメリットには以下のようなものがあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・建物投資を伴わない。 ・撤退リスクが低い。 | ・家賃収入に比べると収入が低い。 ・長期間自由に土地が使えなくなる。 |

借地事業の最大のメリットは、投資を伴わずに地代収入を得られるという点です。 建物投資を行わないことで、借入金の返済を心配する必要もありませんし、建物の修繕義務も負わなくて済みます。

将来、建物が古くなったときに大規模修繕費で悩まされることがないため、大規模修繕用の貯蓄をしておくことも不要です。

借主は建物投資を行ってまで土地を借りるわけですから、簡単には撤退しないといえます。 したがって、撤退リスクが非常に低いというのも借地事業のメリットです。

一方で、地代は家賃収入に比べると収入が低いというデメリットがあります。 大きな収入を得たいのであれば、借家事業を行う方が適切です。

また、借地事業は借主が建物投資を回収する期間が必要となるため、契約期間が長くなります。 借家であれば契約期間は2年間程度ですが、借地となると少なくとも30年以上は必要です。

契約期間が非常に長いため、長期間自由に土地が使えなくなるという点はデメリットとなります。

1-3.建設協力金と等価交換との違い

借地事業ができるような土地は、建設協力金や等価交換の可能性もあるので、ここでは建設協力金と等価交換との違いについても解説します。

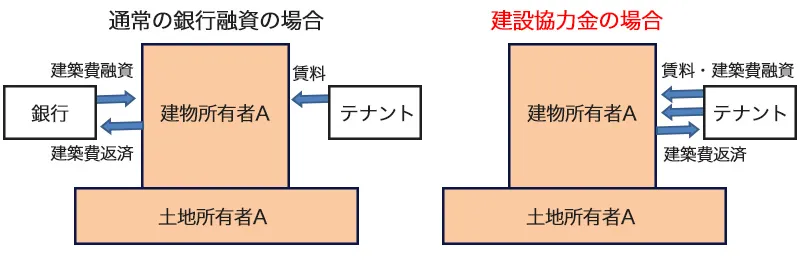

建設協力金とは、土地オーナーがテナントから建物資金を借りて、家賃収入の中からテナントへ建設資金を返済していく方式の土地活用です。

建設協力金方式では、一般的には銀行よりも長期かつ低利でテナントから融資を受けることができるというメリットがあります。

実際にはテナントに建物を建ててもらうため、一見すると借地事業に似ています。

しかしながら、建設協力金では、建物資金を土地オーナーがテナントから借りているだけであり、建物所有者は土地オーナーと同じです。

つまり、建設協力金方式は「借家事業」となります。

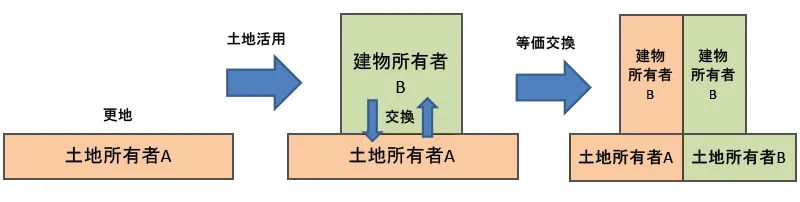

一方で、等価交換とは、ディベロッパー等が土地の上に建物を建て、竣工後に土地と建物を等価で交換する土地活用です。

等価交換も実際にはディベロッパーが建物を建てるため、一見すると借地事業に似ています。

しかしながら、等価交換も最終的に交換によって土地所有者は建物の一部の所有権を持ちます。

建物の所有権は区分所有または共有となり、竣工後の権利形態は複雑になります。

等価交換も、建物所有者となることから、「借家事業」です。

まずは無料で資料請求!

土地活用の可能性を多角的に比較したい方は、アパート・賃貸併用住宅・借地など豊富な事例と費用比較ができる無料資料をご請求ください。

今すぐ一歩踏み出すヒントが得られます。

2.普通借地と定期借地・一時使用貸借の違い

借地契約には、大きく分けて普通借地と定期借地の2種類があります。 普通借地と定期借地は、両者とも建物所有を目的とする借地権であり、借地借家法が適用されます。

借地借家法は、原則として借主の権利を強く守っている法律です。借地借家法でベースとなっているのは借主の権利が強く守られた普通借地であり、定期借地は例外的な存在の借地権となります。

普通借地と定期借地の違いは、普通借地が更新できる契約であるのに対し、定期借地は更新できない契約であるという違いです。

普通借地で土地オーナーから更新の拒絶をするには、「正当事由」が必要となります。正当事由とは、土地を取り戻す正当な理由のことです。

ただし、正当事由があっても、借地人(土地を借りている人)からの更新請求や、借地人が契約期間満了後も土地を使用し続けているのに、土地オーナーが異議を述べないときは、契約が更新されたものとみなされます。

また、仮に正当事由が認められても、借地人は土地オーナーに対して建物を時価で買い取ることを請求することができます。 これを「買取請求権」と呼びます。

買取請求権は、借地人が行使すれば、土地オーナーの同意がなくても売買が成立してしまうという権利です。借地人は土地オーナーが売買代金を支払うまで明け渡しを拒むことができます。

このように、普通借地契約では、借地人の権利が二重三重に守られているため、簡単に土地を取り戻すことができません。

昔から、普通借地契約で土地を貸してしまうと、「土地をくれてやったのも同然」と揶揄されているのは、借地人の権利があまりにも強固に守られているからです。

普通借地契約では、ほぼ一生土地を取り戻すことができないことから、1992年(平成4年)から創設されたのが定期借地権になります。

定期借地権は更新できないため、契約満了時に土地を確実に返してもらうことが可能です。 また、土地オーナーの権利もある程度守られていることから、近年の借地による土地活用は、ほぼ定期借地権が利用されています。

土地オーナーが借地事業を行う場合には、定期借地権であることが一番重要ですので、定期借地権であるかどうかは必ず確認するようにしてください。

一方で、土地を貸す事業には、駐車場のような利用形態もあります。駐車場のような建物所有目的以外の借地は、一時使用貸借と呼ばれます。

一時使用貸借の例としては、他に資材置場や野立て看板等のために土地を貸すケースがあります。

一時使用貸借は、借地借家法が適用されないのが特徴です。よって、土地オーナーが解約したいと思えばいつでも解約できるという特徴があります。 一時使用貸借で契約を解除したい場合は、正当事由も特に不要です。

借地事業というと、一時使用貸借のような利用方法は、一般的には含まれないことになっています。

現代では、ほとんどの場合、定期借家契約によって中長期に土地を貸すことを借地事業と呼んでいます。

3.定期借地権の種類

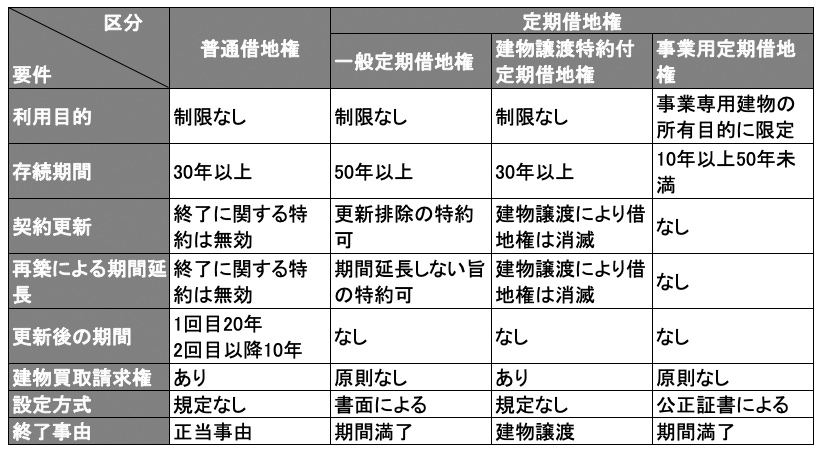

定期借地権には、「事業用定期借地権」、「一般定期借地権」、「建物譲渡特約付定期借地権」の3種類があります。

普通借地権およびそれぞれの定期借地権の特徴とまとめると下表の通りです。

3-1.事業用定期借地権

事業用定期借地権とは、もっぱら事業のように供する建物(居住用を除く)の所有を目的とした借地権となります。

事業用定期借地権は、契約期間が10年以上50年未満と比較的短いことに加え、地代収入も他の借地権に比べると大きいことから、土地オーナーに最も人気のある借地権です。

事業用定期借地権は、ロードサイド型店舗やホテル、倉庫、官公庁施設の借地等、多くの場面で利用されています。

賃貸マンション等は居住用建物であるため、事業用定期借地権を利用することができないことになっています。 また、老人ホームは居住用施設と解されており、同じく事業用定期借地権の利用はできません。

事業用定期借地権では、契約満了時は借地人によって建物が取り壊され、更地返還されることも特徴です。

事業用定期借地権は、借地の中で、唯一公正証書で契約しなければならないというルールがあります。 公正証書とは、公証役場において当事者が合意した内容を基に公証人に作成してもらう書面のことです。

3-2.一般定期借地権

一般定期借地権は、最低契約期間を50年とする定期借地権になります。事業用定期借地権との違いは、建物用途に制限が設けられていないという点です。

事業用定期借地権は、建物が店舗等の事業用に限られていましたが、一般定期借地権の建物用途は何でも良いことになっています。

居住用でも可能なため、賃貸マンションや老人ホームで定期借地契約を行う場合には、一般定期借地権での契約が必要です。

一般定期借地権は契約期間が50年以上と長いため、土地オーナーは長期間利用方法が拘束されることから、事業用定期借地権よりも選択しにくくなっています。

3-3.建物譲渡特約付定期借地権

建物譲渡特約付定期借地権とは、借地権設定後30年以上経過した日に借地上の建物を借地人が土地オーナーに売却することで終了する借地権です。

少し変な契約ですが、土地オーナーが古い建物を買い取って借地契約が終わるという借地になります。

土地オーナーからすると、築30年以上の古い建物を買い取らなければならないため、あまりメリットがない契約形態となっています。

築30年以上の古い建物を買えば、すぐに土地オーナーが建物の大規模修繕等の対応に追われることになります。

したがって、土地オーナーにとってはデメリットが多いことから、建物譲渡特約付定期借地権はほとんど利用されていない定期借地権です。

土地活用で定期借地を利用する場合には、基本的には事業用定期借地権がメインとなります。 借地権の種類と違いを把握して、土地オーナーにメリットのある定期借地権を選択するようにしましょう。

まずは無料で資料請求!

物件選定→設計→施工→運用まで、全体像がわかるチェックリスト付き資料を無料一括請求できます。ご自身の土地活用プランにぜひお役立てください。

どんな提案が受けられるかを知ることで、自分に合った経営のイメージがぐっと具体的になります。

4.借地事業の地代相場

借地事業の地代相場は、借地の種類によってある程度決まっています。地代は、一般的に借地契約が長いほど安くなる傾向にあります。

普通借地はほぼ永久に土地を借りることができるため、地代は普通借地契約がもっとも安いです。 普通借地の地代は、土地の固定資産税の3倍程度が標準的な相場となっています。

普通借地の次に高いのが、最低期間50年以上の一般定期借地権です。 建物譲渡特約付定期借地権はほとんど利用されていませんが、一般定期借地権とほぼ同水準となっています。

一般定期借地権および建物譲渡特約付定期借地権の地代相場は、路線価で求めた土地価格の概ね2%程度です。

そして、地代が最も高いのが事業用定期借地権となっています。事業用定期借地権の地代相場は、路線価で求めた土地価格の概ね6%程度です。

借地の種類と地代相場をまとめると、下表のようなイメージとなります。

| 借地の種類 | 普通借地 | < | 一般定期借地 建物譲渡特約付定期借地 | < | 事業用定期借地 |

|---|---|---|---|---|---|

| 年間地代相場 | 固定資産税の3倍程度 | < | 路線価の2%程度 | < | 路線価の6%程度 |

尚、相場はあくまでも目安であり、地代は周辺の地代相場や事業者の事業収益等から決まるのが通常です。最終的には、借地人と交渉して決定されることになります。

5.事業用定期借地権による土地活用

この章では事業用定期借地権による土地活用について解説します。

5-1.事業用定期借地権は公正証書の契約が必要となる

事業用定期借地権の契約書は、必ず公正証書で締結することが必要です。 定期借地契約では、一般定期借地権は法律で契約書式は「公正証書等」で行うことと規定され、「等」という文字が入っています。

一方で、事業用定期借地権の契約書式は法律で「公正証書」と定められており、「等」という文字が入っていません。

そのため、事業用定期借地権を成立させるには、必ず公正証書で締結しなければならないということになります。

公正証書で契約しないと事業用定期借地権として有効ではなくなりますが、場合によっては普通借地権として有効な契約となってしまう可能性があります。

普通借地として成立してしまうと、土地オーナーは土地を簡単に取り戻せなくなってしまいます。

普通借地は借地人(土地を借りている人)に極めて有利な契約となってしまいますので、土地オーナーとしては普通借地の成立を回避することが必要です。

事業用定期借地権にすることで土地オーナーの権利は守られますので、契約業務は事業用定期借地権の実務に精通した不動産会社等に依頼して行うようにしましょう。

5-2.事業用定期借地権のリスク

借地事業は借主が建物投資を伴って土地を借りるため、事業リスクはかなり低いのが一般的です。 ただし、事業用定期借地権においても少なからずリスクは存在します。

事業用定期借地権のリスクは、借地人が倒産したときの対応です。事業用定期借地権は、契約満了時、借地人が建物を取り壊して更地返還することになります。

しかしながら、契約期間中に借地人が倒産し、借地人に建物を取り壊せるほどの資金の余力がないことも起こり得ます。その際、他人の建物が土地上に残ってしまうのが事業用定期借地権のリスクです。

残った建物はそもそも土地オーナーのものではないので、土地所有者は勝手に壊すこともできません。壊すためには、裁判所に対して建物撤去の代替執行を申立てすることが必要です。

代行執行ができたとしても、取り壊し費用は誰が負担するのかという問題が残ります。倒産した企業に、取り壊し費用の負担を求めることは困難なため、実質的には土地オーナーが取壊し費用を負担することになります。

借地人の倒産リスクを回避するには、契約締結時に借主の財務内容を調べ、与信を確認することが適切な対策です。

ただし、事業用定期借地権の申し出をしてくるような企業は、自分たちで建物投資をするくらいなので、往々にして業績の良い会社が多くなっています。

そのため、与信の見極めは実際問題としてかなり難しいのが正直なところです。一つの見極め方として、投資を急拡大に行っている企業は倒産リスクが高いといえます。

例えばホテル事業者で、ここ4~5年で一気に全国にホテルを建てているような会社の場合、借入過多になっているはずですので、倒産リスクは高くなっています。

誰でも知っている会社で、急拡大していないような会社であれば、ある程度信頼して貸しても問題ないと考えらえます。

事業用定期借地でも、借主の倒産リスクは考慮に入れておきましょう。

5-3.事業用定期借地権の保証金の考え方

事業用定期借地権では土地オーナーが借地人から保証金を受け取る商習慣があります。

保証金とは、契約の完全履行を保証するために差し入れる金銭であり、契約終了時は借地人に返還する義務を負っています。返還しなければならない預り金ですので、返還しなくても良い権利金とは異なります。

同じ借地契約でも、普通借地では借地人から権利金を差し入れる習慣があります。権利金は、実質的には借地権の購入金額に該当します。

事業用定期借地権では権利金という商習慣はなく、保証金のみとなります。ここで、実務上は保証金をいくらで設定すべきかが問題となることが多いです。

結論からすると、保証金の相場は地代の6ヶ月程度が一般的となっています。多い場合でも地代の1年程度です。

土地オーナーの中には、事業者の倒産リスクを考慮して、建物の取り壊し費用相当分を保証金として要求する人もいますが、相場からすると取壊し費用まで要求するのは預り過ぎといえます。

事業用定期借地権の保証金で問題となるのが相続です。事業用定期借地は契約期間が長いため、土地オーナーが個人の場合、契約期間中に相続が発生することがあります。

相続が発生すると、契約満了時に敷金を返還する義務は、親から子へ承継されます。 親は実際に借地人から保証金を預かっていたので返還することができますが、子は実際に保証金を受け取っていません。

例えば相続後、すぐに借地の契約終了を迎えてしまうと、子が自分の貯金を使って借地人に保証金を返還しなければならないことが生じるのです。

そのため、土地オーナーが個人の場合、保証金を預かり過ぎてしまうと相続人に過大な補償金返済リスクを負わせる結果になります。

保証金の額を決める場合には、相続の可能性も十分に考慮して金額を決めるようにしましょう。

5-4.事業用定期借地権の相続税評価額

事業用定期借地権の相続税評価額について解説します。 事業用定期借地権が設定された宅地は、「貸宅地」という名称で分類されます。

事業用定期借地権の相続税評価額は以下の通りです。

| 貸宅地の評価額 = 自用地価額 - 定期借地権の価額 |

| 貸宅地の評価額 = 自用地価額 × (1 - 残存期間に応ずる低減割合) |

| 残存期間 | 低減割合 |

|---|---|

| 残存期間が5年以下のもの | 5% |

| 残存期間が5年を超え10年以下のもの | 10% |

| 残存期間が10年を超え15年以下のもの | 15% |

| 残存期間が15年を超えるもの | 20% |

事業用定期借地権は、まず原則的な評価方法がベースとなりますが、特例法による価額が下回る場合は特例法を用います。 自用地価額は、相続税路線価を用いて求めた更地の価格です。

事業用定期借地権の相続税評価額の詳しい求め方については、以下の国税庁のホームページに記載されていますので、ご参考ください。

国税庁:No.4613貸宅地の評価

まとめ

以上、借地の土地活用について解説してきました。

借地は建物投資を伴わず、建物修繕リスクを負わなくて良いという点がメリットです。

一方で、家賃収入に比べると収入は低く、長期間自由に土地が使えなくなる点がデメリットとなります。

借地による土地活用は主に事業用定期借地権が利用されています。事業用定期借地権の地代相場は相続税路線価の6%程度です。

事業用定期借地権は、契約書を公正証書で締結しなければならない等の一定のルールがありました。

事業用定期借地権はメリットも多いため、話が来たら積極的に検討することをおすすめします。

▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php

賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php

家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php

不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php

記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。

土地活用は大きな決断ですが、今こそ行動のチャンスです。借地・一棟・併用住宅など複数プランを比較できる完全資料を無料で一括請求いただけます。

ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。

この記事について

(記事企画/監修)イエカレ編集部

【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。

Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.

- カテゴリ:

- FAQーよくあるご質問ー

FAQーよくあるご質問ーの関連記事

- リモートワークで変わるアパート経営|郊外ニーズが高まる理由と成功のポイント 公開

- 中国不動産バブル崩壊が日本に与える影響とは|投資家が知っておくべきポイント 公開

- アパート経営の年収相場と収支内訳|収入の実態と税金まで徹底解説 公開

- 土地を貸して有効活用をしたい方へ|事業用定期借地権のメリット・デメリットを解説 公開

- 不動産投資で使える生命保険|相続対策に効果的な活用法を解説 公開

- 借地で賢く土地活用|地代相場と定期借地権メリットを徹底解説 公開

- 市街化調整区域でもあきらめない!土地活用の可否と実現のポイントとは 公開

- アパート建築費用の相場はいくら?|坪単価・自己資金・会社選びをやさしく解説 公開

- 30坪の狭小地はこう活かす!失敗しない土地活用アイデア9選 公開

- 商業施設経営をする時の気になる費用を紹介|高収益を上げるコツも解説 公開

- アパート建築会社と管理会社の比較ポイント|選び方を解説 公開