- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- FAQーよくあるご質問ー

- 【イエカレ】中国不動産バブル崩壊が日本に与える影響とは|投資家が知っておくべきポイント

【イエカレ】中国不動産バブル崩壊が日本に与える影響とは|投資家が知っておくべきポイント

この記事を読むのにかかる時間:10分

※本記事は2022年2月時点の情報に基づいています。現在の状況とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

目次

1.中国不動産のバブル崩壊危機の懸念、その現実味とは!?

不動産価格が上がり続けてきた中国では、様々な角度からバブル崩壊の懸念が報道されています。色んな報道が出ているため、その真偽はどうなのか?と疑問に思っている方々も多いのではないでしょうか?果たして、もし中国不動産のバブルが崩壊した場合、日本の不動産にはどのような影響が出てしまうのでしょうか?

まずはじめに、1990年代の日本のバブル崩壊直前の状況を振り返ってみます。

当時の東京都や京都府のマンション価格は、当時の国民の平均年収の約18倍程度ありました。

そして、今回の中国不動産の話しになるのですが、中国は日本よりも国民の所得格差が大きく、富裕層が全体の1割程度のため、単純に年収倍率で日本のバブル期と比較すること自体に無理があると言えますが、それでも参考までにお伝えしますと、現在の中国のマンション価格は広東省深圳市で年収の57倍、北京市で年収の55倍となっています。

なぜ冒頭でこの様な話しを持ち出したか?と言えば、実は、報道ではインパクトを与えるために「年収倍率のような指標」を用いられて語られているからです。年収格差の大きい国と小さい国で年収倍率を用いて比較することには意味がありません。

もうひとつ、国内総生産(GDP)に対する民間債務残高の倍率も、比較に使われている指標の一つです。日本のバブル崩壊直後は、民間債務残高がGDPに対して218%でした。

現在の中国では、民間債務残高がGDPに対して220%となっており、その数値の比較で「バブルが崩壊するのではないか?」と懸念されているというわけです。

ただ冷静に見て、当時の日本のGDP成長率は5%前後だったのに対して、現在の中国のGDP成長率は、下がっているものの8%程度はあることになっています。

国の損益計算書(収益性)が異なるにも関わらず、貸借対照表(資産と負債のバランス)だけを比較しているため、これも適切な指標かが測れないといえます。

例えるなら、「儲かっている会社」と「儲かっていない会社」では、同じ借金額でも負担感が異なるように、今の中国の経済成長率が維持されると仮定すれば、この程度の民間債務残高の倍率は乗り切ってしまう可能性があるのです。

現状、年収倍率や民間債務残高の倍率を当時の日本と比較して、バブル崩壊を懸念する論調が多いわけですが、比較に用いる指標に疑問が残る余地もあり、正直なところ「今がバブル崩壊直前なのかどうか?」は、実は誰にも分からないのが現状だと言えます。

ただし、不動産価格が上昇し続けており、かつ、中国恒大集団のような大型の破たん懸念企業がある状況からすると「バブル崩壊の予兆がある」という見方だけは間違いなく、おかしくはないとはいえます。しかし、これもあくまでも「予兆」ですので、本当にバブル崩壊するかどうかは本当に不明です。

これからの中国政府の対応を見守る必要があります。やり方次第でしょうが、崩壊は何としてでも食い止める方向で動くでしょう。

2.中国政府の対応

中国政府も、かつての日本のようにならないように対策を取っています。

中国恒大集団の過剰債務問題が発覚してから、投機的な取引に対し厳しい抑制を行いました。

しかしながら、中国経済の減速と地方の税収不足を懸念し、実際に住むことを目的とする実需については規制を緩和する方向に修正し始めています。

投機的取引は規制するものの、実需の取引は促進させる政策を打ち出しており、規制と緩和を繰り返している状況です。

また、中国の不動産市場の特殊な点は、大手不動産会社10社のうち、約半分が国営企業となっているという点です。

解決に向けて、今後は信用力の高い国営企業が民間の不動産会社を買収するのではないかという見方も出てきています。国営企業による買収という手法は、日本ではできない芸当ですが、中国はそうした解決策を取ることもできるわけです。仮にバブルが崩壊しても、うまく早期に収束させようとする可能性があります。

3.今のところ影響が少ないといえる理由

中国のバブル崩壊の懸念は、今のところ日本の不動産に影響がほとんど出ていない状況です。この章では「今のところ影響が少ない」といえる理由についてを解説します。

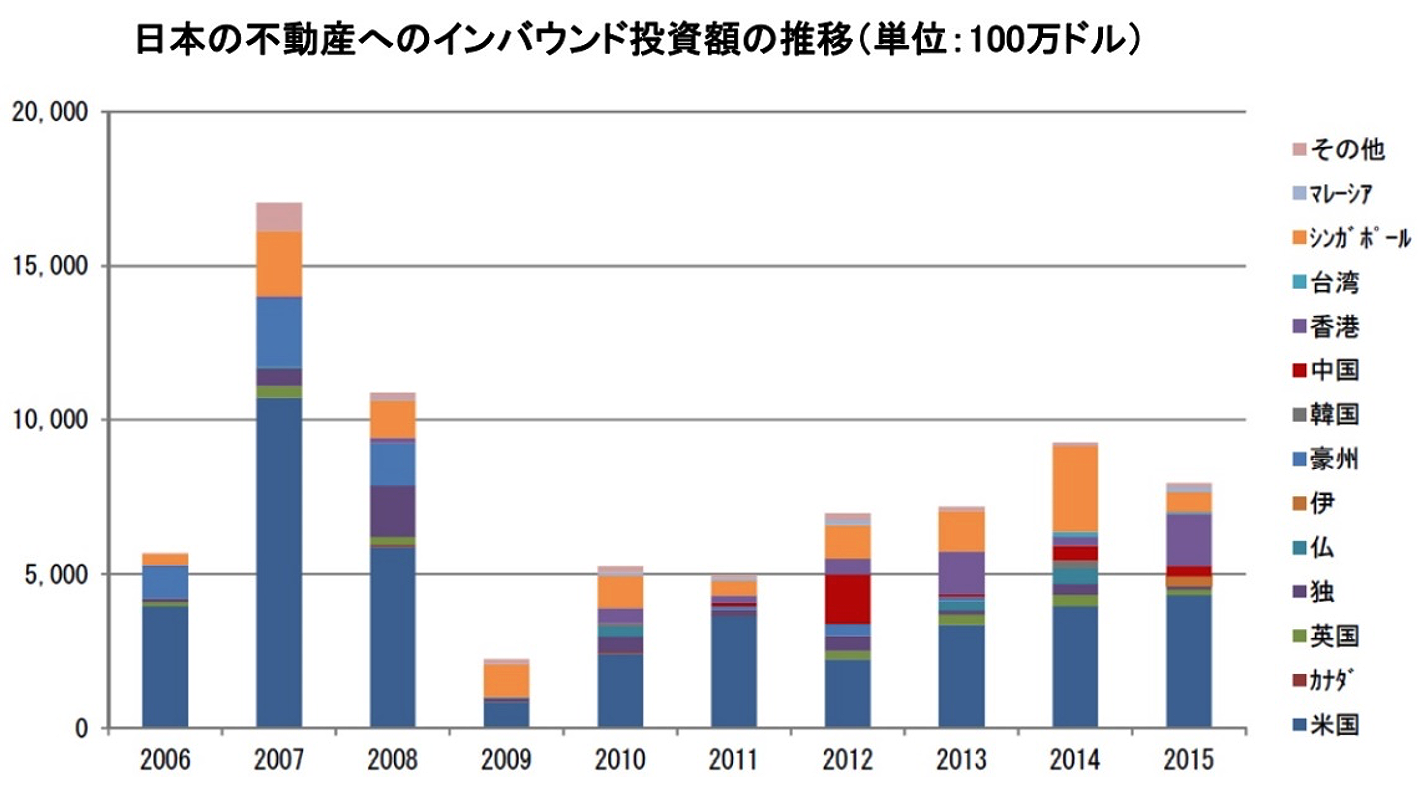

3-1.そもそも中国人投資家の割合が低い

中国の投資家は、以前はいわゆる「爆買い」といった投資行動も見られたため、日本では確かに存在感があります。 ただし、国別で見ると、実は日本の不動産に対する中国投資家からの投資額はそれほど大きくはありません。

少し古い資料ですが、日本の不動産に対する国別の投資額の割合を以下に示します。

画像出典:国土交通省「不動産市場の国際化に向けた環境整備」

画像出典:国土交通省「不動産市場の国際化に向けた環境整備」

ご存知の方も多いかとは思いますが、日本の不動産を一番購入しているのはアメリカ合衆国からの投資家であり、現在もその状況は変わりません。

もし仮に中国人による日本の不動産への投資が鈍ったとしても、海外投資家が一気に激減するような状況ではありません。

3-2.中国人投資家にとって日本がリスクヘッジになっている

中国人投資家は、バブル崩壊の懸念がある以前から、リスクヘッジとして日本の不動産を購入する傾向があります。

これもご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、中国の土地の所有権は中国政府にあり、土地は使用権しか購入できないのが特徴です。

中国人投資家が、中国政府に対して、政府が所有権を持つ不動産を信用していない部分があり、それよりも確実に所有権が得られる日本の不動産を好んで購入する背景があるわけです。

もしバブル崩壊の懸念が本当にあれば、中国人投資家がこぞって日本を含めた海外物件を購入する動きが活発化してくるはずです。

ただ一方で、中国政府は数年前から外貨を含めた資金流出抑制を強化しているため、日本への不動産投資は以前から弱まっています。

一時期見られた「爆買い投資」をする中国人の姿が消えたのは、中国政府による規制が原因だったわけです。

中国人投資家による投資は以前より抑えられていることから、今後、中国人投資家が急激に日本の不動産を買ったり買わなくなったりすることは考えにくいといえます。

3-3.中国はいち早くコロナ禍を脱しようと手を打ち続けている

中国は、この不動産バブル崩壊の懸念が騒がれている一方で、政策上、いち早くコロナ禍からウィズ・コロナへと舵を切ったうえで、景気回復効果を強調している感があります。

現状では、中国のバブル崩壊の懸念というより、その景気回復の方が日本に悪い影響を与えている状況にあります。

ここ1年の間、日本ではウッドショックや電気料金の値上げといった問題が出始めました。

ウッドショックとは輸入木材価格の高騰のことを指し、2021年の3月頃から木造住宅の建築費が上がり始めています。

また、電気料金の値上げは主にLNG(液化天然ガス)の輸入価格の高騰が原因となっており、国内の電気料金は2021年9月頃から徐々に上昇している状況です。

LNGの輸入価格も2021年の3月頃から上がり始めています。

ウッドショックや電気料金の値上げの原因が、全てが中国にあるわけではもちろんありませんが、いずれも中国の輸入量の増加が要因の一端になっています。

日本がコロナ禍で停滞している間、中国がいち早くコロナ禍を脱却し、木材やLNGの輸入量を増やしていったことから、それぞれの価格が上がってしまいました。

このように現時点の日本では中国の景気回復の影響を悪い方向に受けており、バブル崩壊の懸念の影響はほとんど生じていない状況です。

4.中国の不動産バブルがはじけるとどうなるか!?

では、本当に中国がバブル崩壊したらどうなるかといえば、日本には当然多大なる影響が生じてしまうでしょう。

現在、日本の最大の輸出国は中国となっています。これは中国は日本経済にとって最大の顧客ともいえる状況です。 最大の顧客の購買力が落ちたら、必然的に、日本企業の業績も連動して下がることになります。

そのあおりを受けた日本の多くの企業の業績が下がると、国内景気は不況に陥り、企業の投資意欲は落ち込んでいくことから、当然、日本の不動産価格も下がってしまうでしょう。

つまり、中国がバブル崩壊で一気に不景気に転じるようなことがあれば、日本の不動産価格も間接的な影響を受けてしまい下落していく可能性が高いといえます。

思い出したくもないリーマンショックのような世界同時不況に陥る恐れもあり、本当に崩壊すれば影響は日本だけに留まらないはずです。

5.今考えるべきこと

この章では今のうちに対策すべきことについて解説します。

5-1.売却する?

これまで見て来たように、『噂される中国のバブル崩壊が今すぐに生じるか?』といわれれば、『それは少し考えにくいです。もう少し持ちこたえようと頑張るでしょう』。これが私たちの見解です。

しかし、既にお気付きの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、別の要因によって日本の不動産価格は今後下落していく可能性があることをお伝えしておきます。

それは何かといえば、つい最近、2022年2月に入り、10年固定の住宅ローンの金利が上昇し始めました。 住宅ローンの金利は2013年頃より日銀の異次元金融緩和政策により推し進められてきたもので、日本の不動産価格の上昇の原動力となっていました。

金利が上昇すれば住宅の購入がしにくくなり、不動産需要が徐々に減退に転じるので、今後、国内の不動産価格は下がっていくと予想されます。

そのことから、2022年は大きな潮目となる可能性があります。日本の不動産で、もしも「何となく売却を考えていたけど、先延ばしをしてきた」方がいらっしゃるなら、本当に今のうちに売却を検討するか、少なくとも何かしらの活用方法を考えておく方が良いと思います。

5-2.土地活用について

では、アパートやマンションなどへの土地活用についてお考えの方々はどうでしょうか?これについては、中国の不動産バブル崩壊よりも現状ではコロナ禍が大きく影を落としている状況です。

複数要因はありますが、一例を挙げると、リモートワークが浸透したことで、中規模のオフィスは解約が相次いでおり、オフィスビルでの活用はリスクが高くなりました。しかし、住居系のニーズは高まったといえます。

もしもアパートやマンションへの土地活用をお考えの方なら、住居系の土地活用を中心に複数の建築会社やハウスメーカー等から収益プランの提案を受けておく方が望ましいと言えます。 理由は、建築費高騰、木造・鉄骨造といった構造の話し、収益性調査などを総合的に提案できる企業やコンサルタントもいて、上述したウッドショックなどの影響を和らげることが可能な場合もあるからです。

今の不動産市場の変化に備えましょう!

住宅ローン金利の上昇、リモートワークの普及、ウッドショック…

不動産を活用・運用する方には、こうした現実的な変化への対応が不可欠です。

早めの情報収集や専門家への相談で、柔軟に対応できる計画を立てましょう。

イエカレなら、複数の土地活用プランを一括で比較・検討可能!

無料で資料請求して、自分に合った最適な土地活用の道を見つけてみませんか?

まとめ

以上、今回は、中国の不動産バブル崩壊が日本の不動産に与える可能性について解説しました。

現時点では、バブル崩壊が直ちに起こる明確な兆候はありません。

しかし、国内では住宅ローン金利の上昇やリモートワークの普及、ウッドショックなど、さまざまな変化が進行中です。

不動産を活用・運用する方にとっては、こうした現実的な変化に対応する準備こそが今、最も重要と言えるでしょう。

早めの情報収集や相談を通じて、柔軟に対応できる計画を立てることをおすすめします。

▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php

賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php

家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php

不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php

記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。

ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。

この記事について

(記事企画)イエカレ編集部 (記事監修)竹内 英二

(竹内 英二プロフィール)

不動産鑑定事務所及び宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。

大手ディベロッパーで不動産開発に長く従事してきたことから土地活用に関する知見が豊富。

保有資格は不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。大阪大学出身。

Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.

- カテゴリ:

- FAQーよくあるご質問ー

FAQーよくあるご質問ーの関連記事

- リモートワークで変わるアパート経営|郊外ニーズが高まる理由と成功のポイント 公開

- 中国不動産バブル崩壊が日本に与える影響とは|投資家が知っておくべきポイント 公開

- アパート経営の年収相場と収支内訳|収入の実態と税金まで徹底解説 公開

- 土地を貸して有効活用をしたい方へ|事業用定期借地権のメリット・デメリットを解説 公開

- 不動産投資で使える生命保険|相続対策に効果的な活用法を解説 公開

- 借地で賢く土地活用|地代相場と定期借地権メリットを徹底解説 公開

- 市街化調整区域でもあきらめない!土地活用の可否と実現のポイントとは 公開

- アパート建築費用の相場はいくら?|坪単価・自己資金・会社選びをやさしく解説 公開

- 30坪の狭小地はこう活かす!失敗しない土地活用アイデア9選 公開

- 商業施設経営をする時の気になる費用を紹介|高収益を上げるコツも解説 公開

- アパート建築会社と管理会社の比較ポイント|選び方を解説 公開