- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- FAQーよくあるご質問ー

- 【イエカレ】アパート建築費用の相場はいくら?|坪単価・自己資金・会社選びをやさしく解説

【イエカレ】アパート建築費用の相場はいくら?|坪単価・自己資金・会社選びをやさしく解説

この記事を読むのにかかる時間:8分

目次

アパート建築にかかる費用項目

まずは、アパート建築にかかる費用を細かく解説します。

一言に建築費用といっても、本体工事費・別途工事費・付帯工事費に分けられます。建築業者によって見積もりへの記載名は異なりますが、いずれもアパート経営を始めるには必要な施工にかかる費用です。

当項では、それぞれ何のための施工費用なのかを注意点と合わせて見ていきましょう。

本体工事費

本体工事費とは、アパートの建物本体を作るために発生する費用です。

アパートの基礎や壁・外装はもちろんのこと、一般的にキッチン・トイレ・浴室など、基本的な賃貸住宅に必要な設備まで、すべてを含めて計算されます。

本体工事費は、アパート建築費の中でもっとも大きな比率を占めます。大まかな相場は、建築費全体の7〜8割くらいです。 個性的な設計や充実設備を売りにしたアパートでは、もう少し比率が高まるケースもあります。

●見積もり時に確認したい本体工事費の注意点

工事の格安を謳う建築業者の中には、必要な設備の一部を「オプション」とするところがあります。

オプションにかかる費用は別途請求となるため、当初の見積もりより費用がかさむ原因です。明細をよく読み、本体工事費に含まれるもの・含まれないものを把握しましょう。

明細に記載がない内容については担当者に質問し、不明点をクリアにしたうえで検討します。

別途工事費

別途工事費とは、本体以外に対する工事の対価として請求される費用のことで、地盤改良や古い家屋の解体・駐車場・外壁などが含まれます。

地盤改良が必要な場合、100万円から150万円程度のコストがかかることもあります。 地盤改良が必要か・いくらくらいかかるかは、地盤調査を行わないとはっきりとした答えが出ません。結果によっては建設費用が大きく変わることを理解したうえで、余裕を持った資金準備が必要です。

●見積もり時に確認したい別途工事費の注意点

外装や一部設備などの工事を本体工事費と別途工事費のどちらに含めるのかは、建築業者によって異なります。

必要な工事である以上費用自体はかかります、見積もり時には各費用項目にどのような工事が含まれるのか、しっかりと確認しましょう。

また、土地を取得してアパート建築・マンション建築を行う場合には、解体費用の負担を売主に負担してもらう・地盤の強い土地を選ぶといった工夫により、別途工事費を節約できるケースもあります。 価格の単純比較だけではなく、先のことまで考えた用地選びが必要です。

付帯工事費

付帯工事費とは、ライフラインを整えるために必要な費用のことで、ガスや電気、給排水工事などが該当します。郊外の土地にアパートを建てる際には引き込み距離が長くなり、付帯工事費が高額となるケースもあります。

●見積もり時に確認したい付帯工事費の注意事項

ガスの配管工事費用は、都市ガスを選択するか・プロパンガスを選択するかがポイントです。

プロパンガスを選択すると工事費用をガス会社が負担してくれる上、給湯器やエアコンを無料で設置してもらえることがあります。

ただし、プロパンガスは、毎月のガス料金が高くなるところが入居者側のデメリットになるので、そうした物件を避ける入居希望者がいることも事実です。

地域事情もふまえて工事業者に相談し、どちらを選択すべきか検討しましょう。

まずは無料で資料請求!

アパート建築には「どれくらいの費用が必要か?」が気になるのは当然ですが、実は会社によって提案内容も金額も大きく異なります。

初めての土地活用でも安心して進めるために、まずは複数社の資料を見比べてみませんか?あなたの土地条件に合った具体的な提案を簡単に取り寄せられます。

アパート建築費の基本的な計算方法

アパート建設を迷っている段階では「いくらかかるか分からないと、答えが出ない」と考える方も多いでしょう。

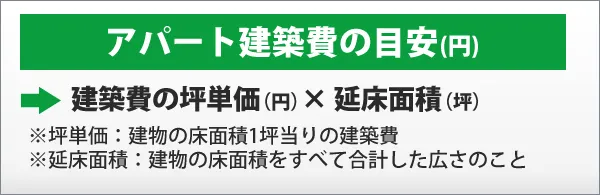

簡易的にアパート建築費を推測したいときには、以下の計算式が便利です。

しかしここで、新しい問題が出てきます。正確な延床面積は、詳細な設計図がないと分かりません。そこで活用したいのが、建ぺい率と容積率から延床面積を推測する方法です。

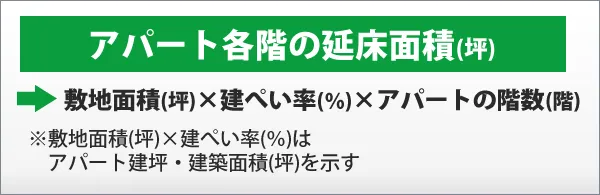

●建ぺい率を使って延床面積・建設可能な建坪を計算する方法

建ぺい率は、敷地面積の何パーセントまで建物を建ててよいかを示す数字です。敷地面積に対する建坪・建築面積にの割合ともいえます。

建ぺい率は、建築基準法や地区条例によって決められているため、地域の市町村役場の都市計画課に連絡し、賃貸経営を始めたい旨を伝えて質問すれば建ぺい率が分かります。

アパート各階の床面積は、建ぺい率から導き出すことができ、各階の床面積に建設予定のアパート階数分を乗ずれば、延べ床面積が導き出されます。

さらに、敷地面積に合わせて、建物が建設可能な建設面積が定められており、アパート建設に関してはこの上限も考慮しておかなければなりません。

この建設面積は、建ぺい率から算出される敷地面積の何パーセントまで延床面積をとってもよいかを示す容積率から見積もることができます。

しかし、容積率は各地域に上限が設けられているため、必ずしも希望した階数・延床面積のアパートが建設できるわけではありません。

敷地面積100坪・建ぺい率65%・上限容積率220%の土地に4階建てのアパートを建設したい場合、容積率は[(100坪×65%×4階)/100坪×100=260%]となります。

しかし、この土地の上限容積率は220%であるため、260%ではオーバーしてしまいます。

そのため、この土地には3階建て以下のアパートしか建てられず、3階分の延床面積で建築費用を計算する必要があります。

建ぺい率からアパートの建設費を概算する場合は、以下の計算式を利用してみてください。

【構造別】アパートの坪単価|建築にかかる費用相場

延床面積が分かり、建築費用の坪単価が分かれば、おおよその建設費用を算出することができます。

アパートの建築費用は建築構造によって異なりますが、今回は代表的な以下3種類についてご紹介します。あくまでも参考指標としてご参考ください。

①木造(W造)

日本の代表的な建物の構造です。Wood(木)の頭文字をとって「W造」とも表記されます。

木造住宅やマンション・アパートは、建築コストが安く短い工期で建築できるところがメリットです。

ただし、防音性や耐熱性はやや低く、一部の入居者がそれを気にすることがある点は否めません。

②鉄骨造(S造)

骨組だけに鉄骨構造を採用し、残りはコンクリートを使わず建築される造り方です。Steel(鉄骨)の頭文字をとって「S造」とも表記されます。

基幹部分に鉄骨を使うことで地震に強くなるメリットを持つ反面、木造よりも工期が長く、建築コストも上がるところがデメリットです。

使用する部材や耐久性によって、軽量鉄骨造・重量鉄骨造とさらに細かく分類するケースもあります。

③鉄筋コンクリート造(RC造)

主要な構造に鉄の針金で補強したコンクリートを使い、強度を高めた構造です。Reinforced(補強・強化) とConcrete(コンクリート)の頭文字をとって「RC造」とも表記されます。

遮音性・耐震性に優れている反面、建築コストはかさみがちです。

代表的な3つの工法の特徴を理解したところで、構造ごとの坪単価相場を確認していきましょう。アパート建築費の目安の計算式に当てはめて、相場を算出していきます。

木造(W造)

木造アパートの坪単価は、70万円から100万円くらいが相場です。

木造建築は低層アパート中心に採用されることから、2階建てもしくは3階建てくらいが妥当でしょう。

建ぺい率50%と仮定し、敷地面積あたりの建築費を計算すると、以下の表のようになります。

| 敷地面積 | 2階建て | 3階建て |

|---|---|---|

| 50坪 | 3,500万円~5,000万円 | 5,250万円〜7,500万円 |

| 100坪 | 7,000万円〜10,000万円 | 10,500万円〜15,000万円 |

鉄骨造(S造)

鉄骨造アパートの坪単価は、重量鉄骨なら90万円から120万円くらいが相場です。

先ほどと同じように建ぺい率50%と仮定して表にすると、以下のようになりました。

鉄骨造は中高層建築にも耐えられる強度があり、4階建てアパートも選択肢に入ってきます。

| 敷地面積 | 2階建て | 3階建て | 4階建て |

|---|---|---|---|

| 50坪 | 4,500万円~6,000万円 | 6,750万円〜9,000万円 | 9,000万円〜12,000万円 |

| 100坪 | 9,000万円〜12,000万円 | 13,500万円〜18,000万円 | 18,000万円〜24,000万円 |

鉄筋コンクリート造(RC造)

鉄筋コンクリート造になると、一気に費用が高くなります。

大まかな目安としては、100万円から130万円くらいが相場です。

これまでと同様に建ぺい率50%と仮定して費用概算値をまとめると、以下のようになります。

| 敷地面積 | 2階建て | 3階建て | 4階建て |

|---|---|---|---|

| 50坪 | 5,000万円~6,500万円 | 7,500万円〜9,750万円 | 10,000万円〜13,000万円 |

| 100坪 | 10,000万円〜13,000万円 | 15,000万円〜19,500万円 | 20,000万円〜26,000万円 |

実際にアパートを建築する際に必要となる自己資金の目安

建築費の目安を試算し、想定以上の金額になってしまった人もいるかもしれません。 それでは、今持っているお金だけでは足りない場合、アパート経営を諦めなければならないのでしょうか?

ここで覚えておきたいことが、アパート建築費のすべてを自己資金でまかなう人は、少数派ということです。

一般的に不動産投資や土地活用では、金融機関からお金を借りて自己資金に上乗せし、建築費用をまかないます。そのため、自己資金に金融機関からの借入をプラスすることで、建築費全額がすぐに用意できない場合での、土地を活用・アパート経営が可能です。

この項では、自己資金最低ラインと安定的な経営を行うための目標ライン・フルローンが危険といわれる理由について解説します。

アパート経営を始められる自己資金の最低ラインは「1割」

一般的に、用意すべき自己資金の目安は、建てたい物件に対して3割~4割あれば盤石と言われますが、最低限のラインとして、建築費の1割程度は必要だと言われています。5,000万円のアパートを建てるなら500万円以上用意する必要があるということです。

不動産投資のために金融機関から融資を受けたい場合、1割以上の自己資金がなければ、融資を受けられない可能性が高くなります。

これは、金融機関が、融資しても貸し倒れのリスクが大きいと考えるためです。

金融機関の融資では、将来的に返済を続けられるか否かの「信頼度」が審査のベースであるため、自己資金が計画的に用意できる人は、返済の滞りや破産のリスクが低いと判断され、審査に通る可能性が高くなるのです。

一方で、大きな金額を短期間で用意することは難しいため、自己資金ゼロでスタートできるフルローンという選択肢を検討することも、至極真っ当な流れではあります。

フルローンとは、投資資金の全額を金融機関からの融資でまかなうことで、不動産投資を行える商品のことです。

自己資金が自己資金が全くない人でも不動産投資を行うことができます。

自己資金額のみが融資を受ける基準ではありませんが、フルローンを利用した場合・少額の自己資金で融資は受けられた場合には、以下のようなリスクがあることに十分注意しておかなければなりません。

●毎月の返済負担が重くなる

借入額が多いほど毎月の返済負担は重くなり、家計に対する影響が大きくなります。子育てや介護など出費がかさむタイミングでも返済を継続できるように、長期的視点によるシミュレーションが重要になってきます。

●経営が難航したときに赤字化しやすい

アパート経営には、一定期間の空室やメンテナンス不足などにによる収支悪化の可能性があります。

借入額が大きいほど経営が難航した際に赤字化する確率も高くなり、預貯金などから穴埋めしなければならないケースも考えられます。

健全・安定にアパート経営を行うなら「3~4割」が必要

自己資金の最低額は投資額の1割程度ですが、収益を得られるアパート経営を考えるなら自己資金3〜4割を目安にしましょう。

シビアに融資可否を判断する金融機関でも、3割程度の自己資金があれば「信用できる取引相手」と評価してくれる可能性が高く、審査通過率が高まります。

さらに、自己資金を増やすことにより、以下のようなメリットも期待されます。

- 毎月の返済負担が軽くなり、ローン破綻を予防できる

- ローンの返済額を減らすことで、アパート建設にかかるコストが安くなる

- 返済期間を短縮することで、お得に早期完済するプランニングも可能

- 金融機関との金利交渉を行いやすく、有利に融資を進めることができる

- アパート建築の諸費用に多少の変動が合っても対応できる

賃貸住宅経営を真剣に考えるようになったときこそ、頭金の準備を始める良い機会と捉え、3~4割を目標に資金を作っていきましょう。

まずは無料で資料請求!

建築費用の概算を理解した今こそ、実際の建築会社がどんな提案をしてくれるのかを知るチャンスです。

同じ土地でも、間取りや構造次第で費用も収益も大きく変わります。そんな疑問は、【無料の一括資料請求】で解消できます。

アパート建築にかける費用は「出口戦略」により異なる?

建築費の適正額は、アパート経営の出口戦略にも左右されます。 出口戦略とは、建築したアパートを何年後まで保有して、どのように処分することにより、利益を確定させるかという計画のことです。

たとえば、以下のような選択肢が検討されます。

- 10年後に土地と建物を一括売却

- 30年後に建物を取り壊し、更地にして売却

①の場合は、少なくとも10年間は人気物件でいられるようにアパートを建築しましょう。10年後に満室に近い状態で買い手を探し、トータルで見て利益を確保できれば成功です。

この出口戦略の場合、短期保有が前提にも関わらず建築費をかけすぎると、損してしまうリスクがあります。

建築費を抑えるために木造を選択、浮いたお金の一部をインターネットやTVモニター付きインターフォンといった付帯工事設備費に回して入居率を高め、収益アップをねらう方が建設的です。

②の場合は、まとまった金額の建築費をかけてでも、資産価値を維持できるアパートが望ましいと考えられます。 初期費用を抑えたことで維持費がかさめば、収支の悪化要因となります。「建築費は安いほど望ましい」とは考えずに、目的に応じたプランを持ちましょう。

メンテナンス費用の目安は、建築費の見積もりをとったときに聞いておくと安心です。当初の建築費だけでなく、造った後に発生する費用も計算に含めて、自分に合う出口戦略と資金計画を検討しましょう。

【ハウスメーカーor工務店】それぞれの特徴|建築会社を選ぶポイント

アパート建築の依頼先候補は、ハウスメーカー(住宅メーカー)もしくは工務店が一般的です。アパート建築をメーカーに頼む場合・アパート建設を工務店に頼む場合の違いを一覧表で確認しましょう。

| ハウスメーカー | 工務店 | |

|---|---|---|

| 営業スタイル | 全国規模で事業展開している大手企業が多く、管理会社をグループ企業に持つケースもある。 スケールメリットを活かした設計・提案が可能。 |

一部の例外を除き、地域密着型経営を行う中小規模の会社が多い。対象エリアの特性や独自事情をふまえた設計・提案を期待できる。 |

| 設計の自由度 | 用意されたモデルプランの中から選択するスタイルが主流。設備や間取り、内装に、ある程度の制約がかかる。 狭小敷地・変形敷地など制限が多い土地だと対応できないケースもある。 |

モデルプランにとらわれず、自由な間取りやデザインを相談できる。 建築材や設備にこだわったオリジナル設計・入居者ニーズや賃貸事情を反映した設計で、差別化を図ることも可能。 |

| 品質レベル | 工場生産された建具や建築材を使用することで、メーカー指定の品質基準が約束される。 | 職人の目利きや技術力次第。アパート建築を格安で請け負う工務店は特に注意が必要。 |

| 入居者募集の行いやすさ | ハウスメーカーのブランド力が信頼につながり、入居希望者を集めやすい。 | ブランド力ではなく、設備や構造、家賃など、純粋なスペックと付加価値によって評価される。 |

| 工期の長短 | メーカー指定の仕様や過去の事例に沿って作業するため、比較的短期間での建設が可能。 | ハウスメーカーと比較すれば長期化しやすく、スケジュール通りに進まないケースもある。 |

| アフターサポート | メーカー指定のマニュアルに沿って、定期的なメンテナンスやアフターケアを受けられる。 サブリース契約など、賃貸管理サービスの依頼も可能。 |

工務店独自の規定に沿った対応となり、会社ごとにサポート内容が異なる。 資産価値を維持するためには、アフターサポートが充実している工務店を選ぶと安心。 |

どちらがよい・悪いということではなく、相性や立地・地域性などから総合的に判断する必要があるため、複数業者に相談して比較しましょう。

最後は、依頼する業者を比較する際に、注目すべき2つのポイントを解説します。

建築会社が提示するプラン・得意分野が自身に適しているか

建築会社によって、得意とする工法やデザインテイスト、部屋数や間取りが変わります。

建築会社を選ぶ1つ目のポイントとしては、ご自身の考えているアパートの特徴と得意分野の親和性が高いほど、期待どおりのアパートを建設できる可能性が高く、優先的に検討したい会社候補となります。

例えば、賃貸需要の調査の結果、単身者向けの木造アパートを考えているにも関わらず、メゾネットアパート建築を得意とする会社に依頼しても、納得のいくプランは出てこない可能性があります。

また、狭小地のアパート建築を行いたいのに大規模なマンションをメインに扱う会社へ相談した。あるいは、アパート建設予定地が札幌なのに関東エリアを地盤とする会社に相談したなどといった場合も同様です。

アパート建築業者の中には、自分たちが得意とする方向に寄せたプランを提示して、説得を試みるところもあります。「専門家がいうなら間違いない」と信頼して考えを変えてしまうと、経営の失敗につながりかねません。

アドバイスを聞くことは大切です。ここで大切なのは、無理に自分を納得させて、ご自身の考えを変える必要はないことです。

提案に沿った設計にした結果として入居者ニーズから外れてしまい、収益性が低下するリスクもあります。

大家に寄り添った企画提案をしてくれ、同じ方向に向かって建設プランを提示してくれる会社に相談しましょう。これから建設業者を探す場合は、複数社にあたった上で多くの意見やアドバイスを集めることで、自身に合った業者を選ぶことができます。

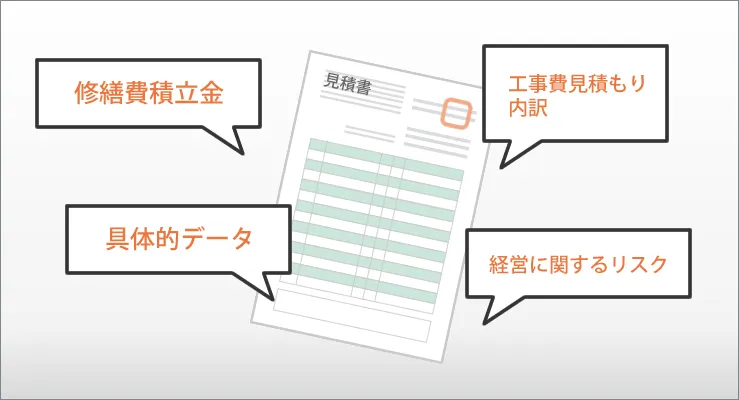

アパート建築費の見積もりや利回りにおける数字が明確であるか

2つ目のポイントは、建築費の見積もりと収支計画書の数字です。

建築会社によっては、他のアパート建築会社より安いように見せかけ、本当は必要な費用を建築費の計算から外し、見積もりを出すことがあります。 そのため、見積もりをもらった時点で追加費用の有無を確認し、同工事内容での金額で比較しましょう。

アパート経営を始める際に作成する収支計画書は、提示したプランによって賃貸マンション・アパートを建築したときのキャッシュフローをまとめたもので、経営を行うにあたって非常に重要な資料となります。 現実的とはいえない数字を使った計画書を鵜呑みにすると危険なため、十分に注意する必要があります。

具体的には、このような特徴が見られたら、信頼度を疑いましょう。

●家賃設定の根拠が具体的に明記されていない

周辺エリアのアパート賃料より高い数値を採用すれば、想定利回りは高くなります。

相場程度の数字になっていても、年数の経過による家賃収入の減少や一定の空き部屋を考えない計画は非現実です。

不安に感じる数値があれば、担当者に確認したり、他の建築会社と比較したりしましょう。

●修繕積立金の記載がない

賃貸物件の資産価値を維持するためには、10年後や15年後などしかるべきタイミングで大規模修繕を行う必要があります。

この費用は、毎年の賃貸収入から一定額を積み立てるのが通常です。

修繕積立金の記載がない収支計画は、現実的ではなく、適切な見積もりを行っているかどうか警戒する必要があります。

●経営に関するリスクが考慮されていない

変動金利タイプの不動産投資ローンを組むなら、金利上昇リスクを考えておく必要があります。

ローン返済額が10年後や20年後も一定の数値になっていたら、計算根拠を確認しましょう。

また、建築物は経年劣化していくため、5年後・10年後と時間が経過するほど物件価値が下がっていきます。設定家賃も下げなけばならない時期もやってくるでしょう。

このように、アパート経営には想定されるリスクが複数存在しているため、収支計画を作成する際は、リスクを見込み、その対処策が考慮されていなければなりません。

変に説得するわけではないのですが、やはり1社や2社に相談するだけでは、このような数字のカラクリを見落としてしまうリスクがあります。 やはり、納得できるプランで進めるために契約前段階では複数社の提案を受け、比較検討する時間をしっかり確保することが大切になってきます。

まずは無料で資料請求!

土地活用を始めるなら。気になる建築費や自己資金、間取りの工夫などは、提案を受けることで“現実味”を持って見えてきます。

失敗しないためにも、、【無料一括資料請求】を使って、まずは小さなアクションから始めましょう。

まとめ

以上、今回は、アパート建築費の相場から資金準備の進め方・自己資金の目安、安心して発注できる業者選びのポイントを紹介しました。

ひと通りの知識を得たところで「実際にどこの建築会社や不動産会社に相談すれば良いのかな?」「何社も個別に連絡し、相談することが面倒」といった疑問や悩みが出てきたら、是非、私どもの様な不動産情報の一括比較サイトを活用も検討してみて下さい。

論より証拠で、お役に立つ情報を入手できると思います。

アパート建設を迷っている段階の人でも、問い合わせや資料請求が可能で、アパート経営をより現実的に検討できるようにもなるはずです。

まずは生きた情報に触れ、自身の状況に合わせた提案を受けることでアパート経営を始めるべきか判断することができます。土地活用・不動産投資は動くお金の額も大きいため、焦らず確認をしながら検討していきましょう。

▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php

賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php

家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php

不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php

記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。

ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。

この記事について

(記事企画/監修)イエカレ編集部

【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。

Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.

- カテゴリ:

- FAQーよくあるご質問ー

FAQーよくあるご質問ーの関連記事

- リモートワークで変わるアパート経営|郊外ニーズが高まる理由と成功のポイント 公開

- 中国不動産バブル崩壊が日本に与える影響とは|投資家が知っておくべきポイント 公開

- アパート経営の年収相場と収支内訳|収入の実態と税金まで徹底解説 公開

- 土地を貸して有効活用をしたい方へ|事業用定期借地権のメリット・デメリットを解説 公開

- 不動産投資で使える生命保険|相続対策に効果的な活用法を解説 公開

- 借地で賢く土地活用|地代相場と定期借地権メリットを徹底解説 公開

- 市街化調整区域でもあきらめない!土地活用の可否と実現のポイントとは 公開

- アパート建築費用の相場はいくら?|坪単価・自己資金・会社選びをやさしく解説 公開

- 30坪の狭小地はこう活かす!失敗しない土地活用アイデア9選 公開

- 商業施設経営をする時の気になる費用を紹介|高収益を上げるコツも解説 公開

- アパート建築会社と管理会社の比較ポイント|選び方を解説 公開