- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- 賃貸経営のメリット・デメリット

- 【イエカレ】サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の土地活用|経営メリット・デメリットと注意点を解説

【イエカレ】サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の土地活用|経営メリット・デメリットと注意点を解説

この記事を読むのにかかる時間:10分

目次

1.高齢者向け住宅の種類

まず初めに、高齢者向け住宅の種類について解説します。高齢向け住宅には、様々な形態があります。一般的によく名前が上がる施設としては、

- サービス付き高齢者向け住宅

- 有料老人ホーム

- 認知症高齢者グループホーム

- 特別養護老人ホーム

などがあります。

そして、それぞれの違いをまとめたものが下表になります。

| 施設名称 | 定義 | 対象者 | 設置団体 | 根拠法 |

|---|---|---|---|---|

| サービス付き高齢者向け住宅 | 安否確認や生活相談等の福祉サービスを提供する住宅 | 60歳以上の者または要介護/要支援認定を受けている60歳未満の者 | 限定なし | 高齢者住まい法 |

| 有料老人ホーム | 「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」のいずれかをする事業を行う施設 | 老人 | 限定なし | 老人福祉法 |

| 認知症高齢者グループホーム | 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う住居共同生活の住居 | 要介護者/要支援者であって認知症である者 | 限定なし | 老人福祉法 |

| 特別養護老人ホーム | 入所者を養護することを目的とする施設 | 65歳以上の者であって、て、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な者 | 地方公共団体 社会福祉法人 | 老人福祉法 |

2.サービス付き高齢者向け住宅とは

上記の表のとおり、サービス付き高齢者向け住宅とは、入所者の安否確認と生活相談の福祉サービスを提供する住宅のことです。 具体的には以下のような条件を満たす施設のことを指しています。

| 項目 | 基準 |

|---|---|

| 建物 |

・床面積は原則25㎡以上 ・構造・設備が一定の基準を満たすこと ・バリアフリー構造であること |

| 提供サービス | ・安否確認サービス ・生活相談サービス |

| 主な契約条件 | ・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないことと ・居住の安定が図られた契約であること ・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと |

この表の2項目に記載したとおり、サービス付き高齢者向け住宅が入所者へ提供するサービスは「安否確認」と「生活相談」の2つです。これが最大の特徴と言えます。

この2つだけで良い点は入所者へのサービス内容としては非常に簡素にも思えるかもしれませんが、食事の提供や入浴等の介護サービスを提供する施設は設置しなくても良いことになっています。

つまり、この定義通りにサービス付き高齢者向け住宅を建築すれば、この住宅は、高齢者の入所希望者を対象にした賃貸マンションに近い建物とも言えます。

3.サービス付き高齢者向け住宅の実態

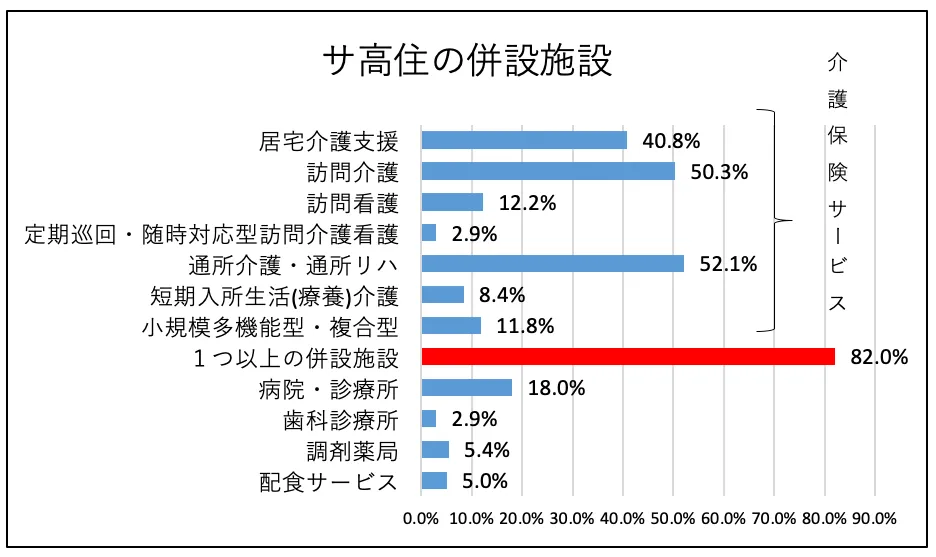

しかし、サービス付き高齢者向け住宅で土地活用を検討する上で知っておいて頂きたい事は、実体としては、殆どのサービス付き高齢者向け住宅は「安否確認」と「生活相談」しかサービス提供をしているわけではなく、それ以外のサービスも併設しているという点です。

以下に、厚生労働省が開示しているサービス付き高齢者向け住宅のサービス提供状況を示しますが、上述した通り、サービス付き高齢者向け住宅の定義としては、入所者の安否確認と生活相談だけの基本サービスをつければ良いことになっています。

しかしながら、統計上は82%のサービス付き高齢者向け住宅が、介護保険サービスの事業所を1つ以上併設していることが分かります。その理由としては「訪問介護」や「通所介護」等の介護保険サービスを提供する施設を併設することによって、介護事業者が、別途、介護報酬を得ることができるためです。

出典:高齢者向け住まいについて

出典:高齢者向け住まいについて

詳しくは後述しますが、サービス付き高齢者向け住宅は、それを運営する事業者が、土地活用によって建物を建設した土地オーナーから、建物一棟をそのまま借上げる「サブリース形式(転貸借のこと)」で、入所希望者との賃借が行われ運営がされる仕組みです。

サービス付き高齢者向け住宅を賃借する事業者は、居宅介護支援事業所や訪問介護事業所、通所介護事業所等も運営している場合が多いです。主には、以下の様な会社や団体などが該当します。

- 介護サービスを提供している一般企業

- 医療法人

- 社会福祉法人

- NPO法人

こうした事業者は、サービス付き高齢者向け住宅に介護サービスを提供する施設も併設することで、入所者に自社の介護サービスを使って頂くように働きかけることができます。

また、周辺住民へ訪問介護や通所介護等の介護保険サービスを提供することによって、介護報酬をさらに増やすことができます。

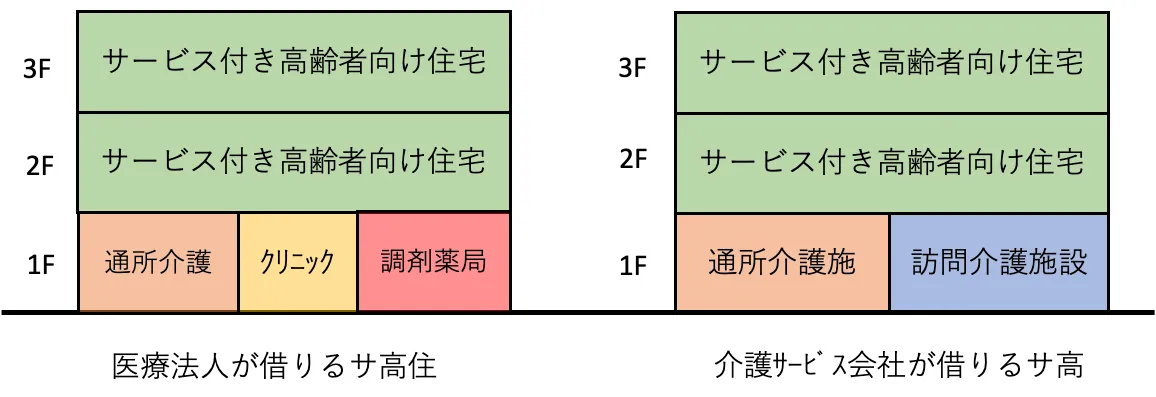

医療法人が賃借人となる場合は、診療所や調剤薬局も併設されるケースが多く、診療所が併設されるケースでは、診療所自体の売上も上げられますし、介護事業者は調剤薬局からの賃料を得ることもできます。

つまり、実態としては、殆どのサービス付き高齢者向け住宅が、介護保険サービスを提供する施設や診療所を併設して、様々な介護サービスを提供することにより収入を増やす努力をするわけです。

定義通りの安否確認と生活相談だけを提供するサービス付き高齢者向け住宅を経営するケースはほぼ皆無と言えるでしょう。

こうした実態を知ると、土地オーナーとしては「本来は不要なはずの介護保険サービスまで併設しなければいけないとなると、自分が無駄な建物投資に付き合わされてしまうのではないか?」と不安や疑問に感じる方々がいるかもしれません。

しかし、これには理由があります。多くの介護事業者は、メインであるサービス付き高齢者向け住宅の運営と一緒に、自社の介護保険サービスを提供をして収入を増やす努力もさせてもらうことで、安定的な運営を可能にしているのが実態です。

この様な理由で、殆どのサービス付き高齢者向け住宅に事業者の介護保険サービスの施設が併設されることが一般的となっているのです。この辺りの事情は土地オーナーの理解が必要な部分だと言えるでしょう。

4.サービス付き高齢者向け住宅のメリット

この章ではサービス付き高齢者向け住宅のメリットについて解説します。

4-1.建築費の補助がある

サービス付き高齢者向け住宅は、一定の要件を満たすことで建築費の補助を受けることができるという点がメリットです。下記にその要件をまとめてみました。

| 補助額 | 建設費の1/10(上限 135万円/戸) |

|---|---|

| 主な要件 |

・サービス付き高齢者向け住宅に10年以上登録すること ・入所者の家賃が近傍同種の住宅の家賃とバランスがとれていること ・家賃等の徴収方法は前払方式に限定されていないこと ・情報提供システム上で「運営情報」の公開を行うこと ・地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるもの |

135万円の上限額を得るには、「床面積が30㎡以上」等の一定の要件を満たす必要はあります。

4-2.税制優遇措置がある

サービス付き高齢者向け住宅では、一定の要件を満たすことで固定資産税や不動産取得税の納税において軽減措置が受けられる点もメリットです。下記にその要件をまとめてみました。

| 固定資産税 | 最大5年間、2分の1以上、6分の5以上の範囲内において軽減 |

|---|---|

| 不動産取得税 |

家屋: 課税標準から1,200万円控除 ⁄ 戸 土地: 家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額 |

| 主な要件 |

・30㎡以上 ⁄ 戸(共用部分含む。一般新築特例は40㎡以上/戸) ・戸数10戸以上 ・主要構造部が耐火もしくは準耐火構造 ・建設費補助を国もしくは地方公共団体から受けていること |

4-3.相続税対策になる

上述した通り、サービス付き高齢者向け住宅は、介護事業者に一棟全体の建物を一棟貸しした上で運営を代行してもらう形態を取ります。賃貸アパートや賃貸マンション同様に相続対策が可能になります。

建物を貸すことで、建物と土地の相続税評価額がいずれも下がります。 相続税の節税効果は、賃貸アパートを建てて入居者に貸すことと全く同じですので、相続対策の一つとして有効な選択肢となります。

4-4.収益が安定している

サービス付き高齢者向け住宅の運営は、一棟全体の建物を介護事業者へ一棟貸しした上で運営を代行してもらうと上述しました。これは賃貸アパートやマンション経営をサブリースを使って行うことと同じことになります。

サブリース契約についてはリスク管理の点で注意すべき点があるものの、その長所としては、建物所有者へ支払われる賃料収入は空室状況に関わらず一定であることであるため、収益が安定するという点がメリットです。

また、サービス付き高齢者向け住宅の経営では、しっかりとしたリサーチをした上で、入所希望者を確保できれば、アパートやマンション経営のように周辺地域の物件との差別化が図られると言えます。

また、オフィスや商業施設のように景気動向によって賃料や空室状況が大きく左右されることが少ないことから、収益性は比較的安定する土地活用の一つと言えます。

5.サービス付き高齢者向け住宅のデメリット

前章とは逆に、この章ではサービス付き高齢者向け住宅のデメリットについて解説します。

5-1.事業者の倒産や退去リスクがある

サービス付き高齢者向け住宅は介護事業者への一棟貸しの賃貸事業であるため、建物を借りてくれた事業者の倒産や事業撤退が大きなデメリットとなり得ます。

サービス付き高齢者向け住宅を経営する際は、入所者の居住部分と介護保険サービス事業者がサービスを提供する部分をセットにして建物を建てることになります。つまり、介護事業者の仕様に合わせて建物を建築することになります。

万が一、契約をしていた介護事業者が退去してしまう事態になった場合、退去後に、別の介護事業者に貸し出そうとしても、介護保険サービスを提供する部分の建物仕様が他の介護事業者に合わないことがあるため、後継の事業者を見つけにくいという問題が出る危険性があります。

ですから、建物の借主になり介護事業者の倒産や撤退リスクを防ぐためには、契約前のリサーチ段階で、信用調査を行うなどして、その介護事業者の経営状況や実績等も把握したうえで事業者選定をすることが大事になってきます。

5-2.賃料の減額要求を回避しにくい

繰り返しお伝えしています通り、サービス付き高齢者向け住宅は、介護保険サービス事業者への一棟貸しで行うため、介護事業者から賃料減額の申し出があると、その要求を退けにくいという点がデメリットになる可能性があります。

賃料の見直しについては、契約前にその可能性があることの説明があるはずなので、その条件を良く確認しておくことが重要です。もし仮に、建物所有者が強気で賃料減額要求を退けてしまうと、介護事業者がそれを理由に退去してしまう危険性があります。

上述した通り、サービス付き高齢者向け住宅では、建物をその介護保険サービス事業者に合わせて設計して建てる必要があるため、契約している介護事業者に退去されてしまうと、後継の介護事業者を見つけにくいデメリットがあります。退去を防ぐためにも、賃料減額要求はある程度承諾しなければならない可能性があります。

本当に難しい判断になるかもしれませんが、この賃料減額を受けにくくするためには、最初から高い賃料を提示してきた介護事業者にすぐに飛びつかないことがコツです。

5-3.供給過剰になりやすい

サービス付き高齢者向け住宅は、建築費の補助や税制優遇措置があることから、他の高齢者向け住宅と比べて建てやすくなっています。 そのため、地域によっては供給過剰になりやすいという点がデメリットです。

高齢者向け住宅の中には、特別養護老人ホームのように総量規制で守られている施設も存在します。総量規制とは、自治体が事業所数を制限することを言います。

総量規制があると、その自治体が管轄する地域の中で施設の供給数が抑えられるため、競合施設が増えることはなく、既存の施設の経営が安定して入所者や家族にも安心感が生まれます。

しかし、サービス付き高齢者向け住宅には、その総量規制がなく、建築費の補助や税制優遇によって建築を促進させる政策がなされているとも言えることから、地域によっては供給過剰になりやすい側面があります。

ですから、検討をする際には、周辺地域の需要のリサーチが重要であると同時に、パートナーとして選ぶ介護保険サービス事業者も重要になります。

5-4.介護報酬引き下げのリスクがある

サービス付き高齢者向け住宅も、他の介護施設同様に介護報酬引き下げのリスクがあるのはデメリットになり得ます。介護報酬は定期的に見直され、もし引き下げられると、それが原因で建物所有者に対して賃料減額要求が生じてしまうことがあります。

冒頭で解説した通り、サービス付き高齢者向け住宅は、本来、定義上では介護保健サービスを提供しなくても良い建物ですから、介護報酬の引き下げリスクとは無縁のはずです。

しかしながら、実態としては、介護保健サービスを提供する施設を併設してあげることで、建物を貸している介護事業者が収入を増やす努力をしながら、その経営を安定させている側面があるので、結果として介護報酬引き下げの影響は避けられないと言えます。

こればかりは、国や地方財政の問題であるため、どうにかするのは難しいことを知っておいて頂ければと思います。

6.サービス付き高齢者向け住宅に向いている土地

この章では、サービス付き高齢者向け住宅を建てるにあたって「どんな土地が向いているか?」について解説します。

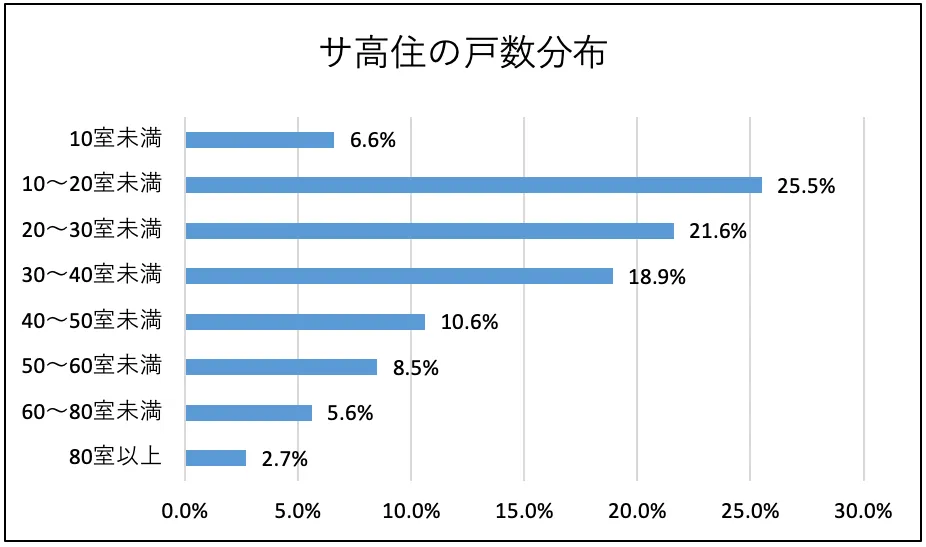

まず初めに、土地サービス付き高齢者向け住宅の「戸数分布」ですが、これは、30戸未満の施設が過半数を占めています。

「10~20室未満」が最も多く、次いで「20~30室未満」が2番目です。

出典:公益社団法有料老人ホーム協会

出典:公益社団法有料老人ホーム協会

「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究事業」

建物の容積率にもよりますが、30戸くらいのサービス付き高齢者向け住宅を建てようとすると、概ね350坪(1,157㎡)前後の土地が必要になるイメージです。 20戸くらいなら200坪(661㎡)程度の土地が必要になってきます。

容積率とは、延床面積の敷地面積に対する割合のことを言うのですが、容積率が高い土地ほど、高層の建物を建てることができることになります。

サービス付き高齢者向け住宅は、決して戸数が多いとは言えませんが、その割に土地の面積が必要になってくる主な理由は、介護サービスを提供する施設も併設されるからと言えます。

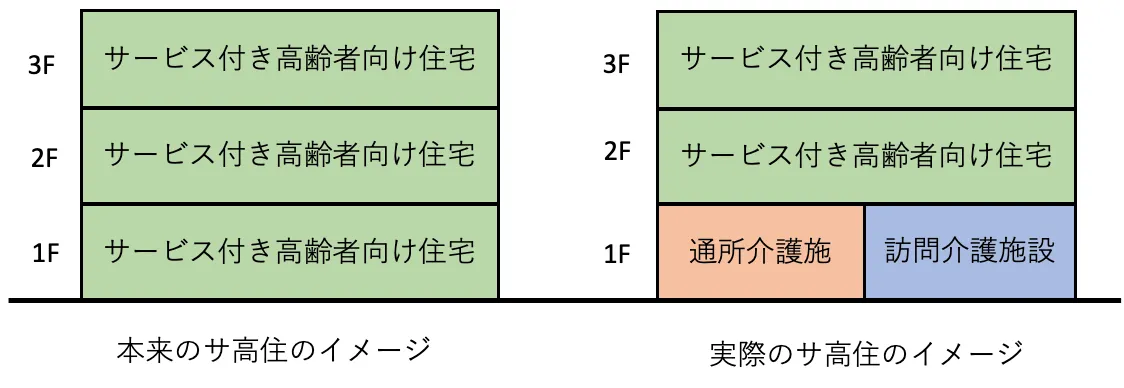

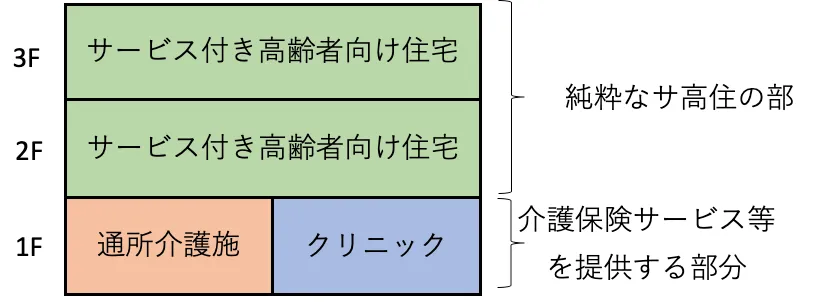

以下がその建物のイメージ図になります。

このように、通所介護やクリニックを併設するようなサービス付き高齢者向け住宅の場合では、1階に介護サービスを提供する部分を配置して、純粋なサービス付き高齢者向け住宅の部分を2階以上に配置する設計が多くなります。

サービス付き高齢者向け住宅は、実態としては介護サービスを提供する施設も併設しますので、それ相応に広い土地が必要になると言えます。

ただ、立地条件については賃貸アパートやマンション経営と比べて、幅広いエリアで建てることができるのが特徴です。サービス付き高齢者向け住宅は、利便性よりもどちらかと言えば閑静な環境である方が望ましいと言えます。

賃貸アパートやマンション経営であれば、入居者に利便性を求められるので「駅から徒歩10分」圏内といった環境が重視されることが多くあります。

サービス付き高齢者向け住宅へ通勤をするサービス従事者のことを考えれば、まったく利便性が求められないと言えば嘘になってしまいますが、交通手段が確保できる環境であれば、施設のすぐ近くが駅前だとか近くに商店街がないとダメだといった条件はないと言えます。

駅から徒歩圏外でも大丈夫ですし、近隣の商業繁華性が低くても介護事業者は借りてくれます。ただ、立地条件としてバス停から徒歩5分圏内ということを求められることはあり得ます。そのため、サービス付き高齢者向け住宅に向いている土地は、「近くにバス停がある広い土地(約200坪以上)」がベターだと言えます。

7.サービス付き高齢者向け住宅の始め方

ここまでお読みいただきご理解を深めて頂いたところで、この章ではサービス付き高齢者向け住宅を始めるまでの流れを解説します。

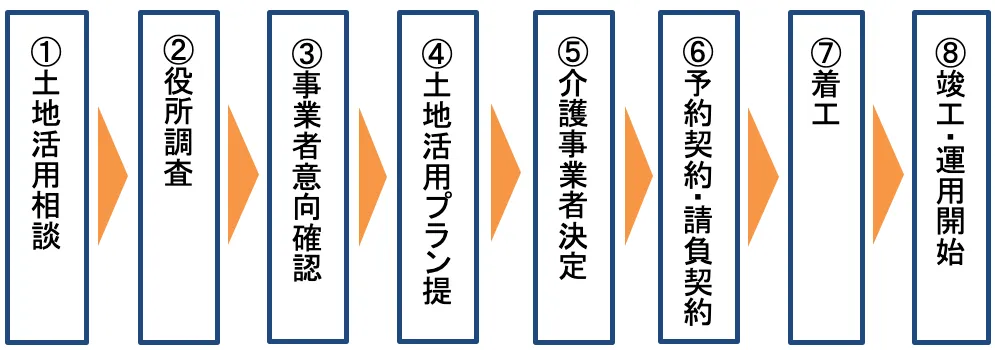

始めるまでの流れを以下の図にまとめてみました。

土地を有効活用したいと考えるオーナーが、サービス付き高齢者向け住宅を始めるためには、建物を建ててくれるハウスメーカーや工務店を探して土地活用の相談をすることから始めます。

多くのハウスメーカーはグループ会社のなかに介護事業者を持っていたり、コネクションを多く持っています。ですから、実際に建物を借りて経営を行う介護事業者はハウスメーカーが紹介をしてくれます。

ハウスメーカーへサービス付き高齢者向け住宅を建てたい旨の意向を伝えると、ハウスメーカーは土地の利用規制について役所調査を行ってくれます。役所調査で、どれくらいの規模の建物が建築可能なのかを調査してくれます。

また、ハウスメーカーは、コネクションのある介護事業者へヒアリングを行って、これから建てる建物を借りて出店してもらえるどうかの意向確認をしてくれます。

対象地でサービス付き高齢者向け住宅を借りて経営をしたいと意思表示をした事業者が見つかれば、その事業者の仕様に沿った形で土地活用の収益プランが土地オーナーへ提案がされます。つまり、ハウスメーカーと介護事業者が1つのセットとして提案されるという意味になります。

提案された土地活用プランの説明を受ければ、建物の設計プランとその建築費、そして収益シミュレーション等々、検討をする上で必要な様々な情報を全て知ることができます。検討を重ねた上で、収益性や建築費などで納得ができるプランを提示したハウスメーカーと介護事業者を決定します。

これは賃貸アパートやマンション経営でも同様ですが、全く同じ土地で行う土地活用も、ハウスメーカーによって建物は違いますし、当然、建築費や収益性なども変わります。

そして、こうした内容は、最初の土地活用の提案で方向性がほぼ決まってしまうと言えますから、1社に決め打ちせず、なるべく多くの提案を集めて比較検討することがサービス付き高齢者向け住宅で成功をするための重要なコツになります。

無事に、ご自身にとって良いハウスメーカーと介護事業者が見つかったら、ハウスメーカーとは請負工事契約、介護事業者とは予約契約を締結します。予約契約とは、建築期間中に事業者からの契約解除を防ぐ目的で締結する契約のことです。

請負工事契約と予約契約が締結できたら、いよいよ着工となります。着工までこぎつけることができたら、土地オーナーはほとんどやることはなく建物が完成するのを待つのみです。竣工したら、その後は介護事業者が運営を開始してくれます。

8.サービス付き高齢者向け住宅で土地活用を行う2つの注意点

最後の章では、サービス付き高齢者向け住宅で土地活用を行う上での注意点について解説します。

8-1.介護事業者の実績を重視すること

サービス付き高齢者向け住宅の介護事業者を決める際のポイントは、提示される賃料よりも介護事業者の実績を重視することが重要になります。提示される賃料だけでは介護事業者を同じ条件で比較することが難しいです。

また、上述しましたが、高い賃料を提示してくれる事業者が最も良いとは限りません。他事業者よりも飛びぬけて高い賃料を提示してくる介護事業者のなかには、自社の都合で無理をしている可能性もあります。経営が始まるとすぐに賃料の減額を要求してきたり、場合によっては撤退や倒産してしまったりすることがあります。

特に業歴の浅い介護事業者は実績を増やしたいために、他社よりも高い賃料を提示してくることが多い傾向があります。業歴の浅い介護事業者の全てがそうだとは言いませんが、介護報酬の引き下げ等の経営の苦難にあってきた経験も少ないことから、今後、介護報酬が引き下げられたときに耐えられない可能性もあります。

一方で、実績が豊富で堅実な経営を行う介護事業者は、今まで幾多の困難を乗り越えていますので、今後、様々な改正が行われても対応できる確率は高いと言えます。

サービス付き高齢者向け住宅は、一棟貸しの土地活用ですので事業者の退去リスクが最大のリスクとなります。退去リスクを最小限に抑えるためにも、賃料だけではなく、実績が豊富で安定した経営をしている介護事業者を優先して選ぶようにしましょう。

8-2.併設施設の内容も確認すること

繰り返し述べてきた通り、サービス付き高齢者向け住宅の土地活用プランでは、介護サービスを提供する施設も併設させることが一般的になりますので、併設施設の内容を確認することも注意ポイントです。

例えば、併設施設にクリニックや通所介護施設が併設されている場合、介護事業者は周辺住民からも収益を上げることができます。さらに、クリニックに調剤薬局も併設されていれば、介護事業者は調剤薬局からの賃料収入も得られるため、より事業が安定します。

ご自身が建てる施設経営を軌道に乗せてもらうためにも、介護事業者の提供サービスで収益を上げてもらうことが必要になります。

サービス付き高齢者向け住宅の部分は、どの介護事業者が行っても基本的に収益は同じです。しかし、併設施設の部分は何の施設が入るかで施設全体の収入が大きく変わってきます。

そのため、サービス付き高齢者向け住宅のプランを選ぶには、比較プラン毎に「どのような併設施設を設けてもらえるのか?」の違いも確認した上で選ぶことがポイントです。

併設施設の収益が高ければ、介護事業者の撤退リスクや倒産の危険性も減りますので、併設施設の内容も含めてプランを比較検証するようにしましょう。

まとめ

以上、今回の記事では高齢者向け住宅の土地活用の一つである「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」について解説してきました。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、少子高齢化という時代背景に適した土地活用方法であり、長期的な需要が見込める点が大きな魅力です。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、基本的に「安否確認」と「生活相談サービス」を提供する高齢者向け住宅です。しかし実際には、約8割の施設が介護事業者による生活支援施設を併設し、収益性と入居者の利便性を高めています。介護事業者の経営が安定すれば、サ高住運営も安定しやすいといえるでしょう。

サ高住のメリットには「建築費や改修費の補助がある」「税制優遇を受けられる」などがあります。一方で「地域による供給過剰」や「法改正リスク」といったデメリットも存在します。

建築に適した土地はおよそ200坪以上の広さが目安です。検討する際は「運営会社の実績」や「併設施設の内容」を必ず確認しましょう。

高齢者向け住宅経営は、単なる賃貸経営ではなく社会福祉への貢献という側面もあります。ただし投資である以上、リスクは避けられません。成功のためには最新情報の収集と、建築会社・介護事業者の比較検討が欠かせません。十分な準備を整え、最適な土地活用につなげてください。

運営コストや介護事業者との連携といったリスク要因を見極めることが成功のカギとなります。土地活用には複数の選択肢があるため、サ高住に限らず比較検討を行い、自身の資産状況や地域特性に合った方法を選ぶことも重要です。

この記事について

(記事企画/監修)イエカレ編集部

【イエカレ】は、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、無料一括資料請求や家賃査定サービスの提供をしています。

Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.

- カテゴリ:

- 賃貸経営のメリット・デメリット

賃貸経営のメリット・デメリットの関連記事

- 売れない田舎の遊休地を「負の資産」から解放する賢い活用術 公開

- 土地活用で節税を最大化する戦略:税金の種類別対策と成功事例 公開

- 土地活用「等価交換」で相続税を賢く節税!メリット・デメリットと注意点を徹底解説 公開

- 【土地活用】高齢者施設運営の利回りは?施設種別ごとの収益モデルから事例紹介まで詳細解説 公開

- 遊休地の税金対策と安定収入を実現!専門家が教える賃貸経営成功ガイド 公開

- 土地活用の固定資産税は軽減できる!特例措置と節税対策を専門家が解説 公開

- 土地管理委託の全知識|相続者が知るべきメリット・デメリットと費用 公開

- 土地活用、高齢者施設経営という選択肢|介護保険制度との連携で安定収入と地域貢献 公開

- 相続した土地の活用方法|専門家に相談して安定収入を得る全ガイド 公開

- 土地活用で高齢者施設経営を始める完全ガイド|安定収入と社会貢献の両立 公開

- アパート経営の成功率を上げる方法|失敗しないための実践知識を解説 公開

- 【相続】アパート経営の健全な引き継ぎ方|相続時のメリットと注意点まとめ 公開

- シニア向け賃貸住宅の経営とは?|安定収入を得るための土地活用とニーズ対応策 公開

- ガレージハウス経営の始め方と成功のポイント|収益性と入居ニーズから見る土地活用術 公開

- 共働き世帯に選ばれる賃貸物件の条件とは?入居率を高める設計・設備の工夫と注意点も解説 公開

- デザイナーズ賃貸で賃貸経営に差をつける|入居者に選ばれる土地活用戦略とは? 公開

- ペット共生型賃貸で空室対策と収益性アップ|入居者ニーズに応える土地活用の新提案 公開

- 2025年義務化の省エネ住宅とは?アパート経営への影響と対応策を解説 公開

- 持ち家を賃貸住宅に建て替えるメリット・デメリット|成功の秘訣も紹介 公開

- 土地活用初心者向け|アパート経営に欠かせないリスク管理術 公開