- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- 賃貸経営のメリット・デメリット

- 【イエカレ】2025年義務化の省エネ住宅とは?アパート経営への影響と対応策を解説

【イエカレ】2025年義務化の省エネ住宅とは?アパート経営への影響と対応策を解説

この記事を読むのにかかる時間:5分

まずは無料で資料請求!

これからの賃貸経営では、環境配慮や省エネ性能の高さが入居者から選ばれる大きな基準になります

「最新基準に対応した建築プランやコスト感を早めに把握しておきたい」という方は、複数の建築会社から無料で資料を取り寄せて比較検討してみるのがおすすめです。

1.サスティナブル賃貸住宅とは

サスティナブル賃貸住宅とは、CO2の排出削減に寄与する省エネ住宅のことを指します。

具体的には、主に建物の断熱性を高め、空調効率を上げて電力の使用量を下げるようなタイプの住宅を指すことが多いです。

日本の電力は、東日本大震災以降、発電の過程でCO2を排出してしまう火力発電に大きく依存しています。

住宅の電気の使用量を抑えると、火力発電の発電量を抑えることができるため、CO2の排出を確実に削減し、地球温暖化を抑制する方向に繋げることができるといえます。

特に、家庭にある家電の中では、エアコンが冬場と夏場に電力消費量を急増させます。

近年、日本ではエアコンの負荷が高い冬場に電力需給がひっ迫してしまう事態が続いており、電力の供給能力が不十分な状況に陥っています。

住宅の電力の消費量を抑えるためにも、空調効率を上げて電力の消費量を抑えることは緊急の課題です。

サスティナブル賃貸住宅となり得る省エネ住宅には、様々な種類が存在します。

現在、様々な省エネ住宅が乱立したこともあって、省エネ住宅は理解しづらいものにもなってしまい、かえって建築主から省エネ住宅を遠ざけてしまっている原因になっているとも言えます。

若干、複雑ではありますが、現代の日本で省エネ住宅とされる代表的なものを挙げると下表の通りです。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 長期優良住宅 | 長期に渡り良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅。省エネ性だけでなく、耐震性やリフォームの容易性(可変性)、バリアフリー性等が加味された住宅のことを指す。 |

| 低炭素住宅 | CO2の排出抑制に資する住宅。標準より10%の省エネが必須条件で、さらに節水対策やヒートアイランド対策等の中から選択された条件を満たす住宅を指す。 |

| ZEH(ゼッチ) | 年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅。ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略。一次エネルギーとは石油や石炭、天然ガス等の自然界から得られるエネルギー源のこと。省エネだけでなく太陽光パネル等の発電装置も付加し、創エネルギーも行っていることが特徴。 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 断熱性能等級※1が5以上、かつ、一次エネルギー消費量等級※2が6以上の性能を有する住宅。 |

| 省エネ基準適合住宅 | 断熱性能等級が4以上、かつ、一次エネルギー消費量等級が4以上の性能を有する住宅 |

※1断熱性能等級:外壁や窓などを通して熱の損失の防止を図るための断熱化などによる対策を示す等級のこと

※2一次エネルギー消費量等級:石油や天然ガスなど自然界にある物質から直接エネルギーに変換することで得られるエネルギー消費量の削減対策の程度を示す等級のこと

上記した表にある省エネ住宅は、建築コストが高い順から並べているイメージです。

一般的には、長期優良住宅が最も高く、省エネ基準適合住宅が最も安くなります。

いずれの住宅も、建物自体の断熱性を高め、空調効率を高める方向性の建物であることは共通点です。

相違点は、例えば長期優良住宅は耐震性が高かったり、ZEHは太陽光発電が付いていたりする点が違います。

2.義務化される省エネ基準適合住宅

CO2の排出量が増えたのは経済合理性を追及してきた結果であり、放っておけばこれからもCO2の排出量は増え続けていくと予想されます。

CO2の排出量を抑えることは経済合理性に反する行為であり、省エネを実行するためには政治による規制が必要です。

サスティナブルな社会を実現するのは経済の問題ではなく、実は政治の問題であるといえます。近年は毎年のように各国の首脳陣が集まって環境関連の会議を行っているのは皆さまもニュースでご覧になっているかとも思います。

CO2の排出削減は世界の課題で、日本も「2050年カーボンニュートラル」を目標に国を挙げて環境対策に取り組んでいます。

2050年カーボンニュートラルとは、2050年にCO2の排出量を実質ゼロにする目標のことです。

2050年カーボンニュートラルを達成するには、2030年にはCO2排出量を2000年と比べて半分(2030年カーボンハーフ)にする必要があります。

2030年はかなり間近に迫っており、省エネ対策は急ピッチで実行していかなければいけない状況です。

このような中、2022年6月に建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)が改正され2025年4月より、全ての建築物を「省エネ基準適合住宅」にしなければならないことが義務化されました。

義務化対象は全ての建築物ですので、当然、アパートや賃貸マンションも義務化の対象です。

今までは建築主の良心で省エネ住宅にするかどうかの選択がなされていましたが、今後は嫌でも省エネ住宅を選択しなければならないということになります。

まだまだ実感できない方々も多いかもしれませんが、たとえるなら、賃貸住宅の世界でも、省エネは耐震性と似た意味合いになってきました。

耐震性には、耐震構造や制振構造、免震構造の複数の種類がありますが、耐震構造は法律に則った最低限の構造であり、制振構造や免震構造は最低基準を上回る構造です。

耐震性で付加価値を付けるのであれば、制振構造や免震構造を選ぶことになります。

こうしたことと同様、今後は、省エネ基準適合住宅が省エネの最低基準となります。

ZEHや長期優良住宅は最低基準を上回る省エネ住宅でとなり、省エネの付加価値住宅という位置付けになっていくものと予想されます。

まずは無料で資料請求!

これから建築される物件が「基準適合」であることはもはや前提です。

どんな提案が受けられるか?収益性と環境性能を両立させたアパートプランを把握するためにも、早めに資料を比較し、納得のいくプランを選ぶことが将来の安定経営への第一歩です。

3.サスティナブル賃貸住宅のメリット

ここからは、そのサスティナブル賃貸住宅のメリットについて解説したいと思います。

3-1.水道光熱費の安さをアピールできる

賃貸住宅が省エネ化されれば、電気の使用量が減るため、入居希望者に対して水道光熱費の安さをアピールすることができます。

水道光熱費の高さを気にする入居者は、意外と多いです。

例えば、プロパンガス物件は借主から敬遠されやすいですが、それはガス代が高いのが単純な理由です。

水道光熱費の安さを謳えば、これは空室対策に繋がります。

3-2.結露によるカビ発生の防止となる

省エネ住宅は断熱性が高いため、結露が発生しにくくなる点がメリットとなります。

意外に思う方々もいると思いますが、結露によるカビは、賃貸住宅においては特に悩ましいテーマの一つになっています。

結露が発生している物件は、実は、貸主に修繕する義務があります。

ただし、結露が発生し、借主が貸主に通知をせず、なおかつ、放置したことで生じたカビやシミは借主の善管注意義務違反となることから原状回復の対象となります。

要するに、通知をされれば貸主が結露の原因を直さなければならず、通知をしなければそれは借主がカビ等を原状回復しなければならないという悩ましい問題となっています。

借主の中には結露を放置することで生じたカビ等が原状回復の対象となるという知識がない人も多く、結露は賃貸住宅でトラブルの原因となりやすくなっているのです。

省エネ住宅で結露が発生しにくくなれば、貸主と借主の双方に良好な効果をもたらすでしょう。

3-3.テナントリテンション(入居者維持活動)に繋がる可能性がある

テナントリテンションとは、入居者維持活動のことです。

近年の賃貸経営では、とくに、借主に極力長く入居しつづけてもらった方が収益性が高まるといえます。

理由としては、入居者に退去されてしまうと、新たに入居者を募集するための仲介手数料やAD(広告宣伝費)、クロスの張り替え費用等の支出が発生するからです。

支出の発生頻度を抑えるには、入居者には長く住んでもらった方が良いといえます。

省エネ住宅は、断熱性が高く、居住の快適性も高まります。住みやすく、電気代も少ないことから、入居者にとっては「ここに長く住んでいたい」という動機が働きます。

省エネ住宅自体がテナントリテンションとなる可能性があり、賃貸物件の収益力向上にも繋がるといえます。

4.サスティナブル賃貸住宅の現時点での注意点

サスティナブル賃貸住宅の現時点での注意点について解説したいと思います。

4-1.短期的には家賃や資産価値に反映されにくい

こうした省エネ住宅も、残念ながら現時点でのところ、"短期的"には家賃や資産価値向上に反映されにくい環境にあります。

省エネ基準適合住宅が全面義務化されれば、省エネ住宅というだけでの差別化が難しくなり、家賃アップ等はしにくいといえるでしょう。

しかし、先に挙げた耐震性の件で、旧耐震であれば建物の価値が落ちると同じように、これから先は「省エネ住宅でなければ価値が落ちる」といわれる可能性はあります。

今はまだ少し後ろ向きですが、「家賃や資産価値を落とさない防衛策として省エネ化を進めていく」という考えでいることが必要かもしれません。

4-2.建物の断熱性向上と高効率設備の両輪が必要となる

よく勘違いされますが、省エネ住宅は単に高効率の設備を導入するだけでは不十分といえます。

建物の断熱性も高める必要があるので、セットで高効率空調等の設備を導入する必要があります。

建物の断熱性も、それを高めるためには、壁の内部に断熱材を隙間なく丁寧に充填していく工事が必要で、施工の精度も求められます。

工事は施工品質の点で高い技術を持っているハウスメーカーや工務店に依頼する必要があり、これからのハウスメーカー選びは、価格ももちろん重要なのですが、実績もさることながら施工の技術力があることも選定基準に入れておく必要があります。

4-3.自治体や国の補助金はほとんどない

省エネ住宅の補助金は、個人が建てるマイホームに関しては豊富にあります。

それに対して、賃貸物件に関しては、自治体や国の補助金はほとんどない点が特徴です。

一般的観点で、賃貸住宅は、土地や現金を持っている資産家が、収入を得るために建てる建物と見なされていることから、富の再配分という観点からすると税金で補助がしにくい領域となります。

そのため、賃貸住宅経営者は、基本的には補助金に頼らず住宅の省エネ化を行っていくことが必要になってしまうのです。

なお、例外的に東京都に関しては住宅の省エネ化に関する補助金制度が充実しています。

東京都で新築または改修によって省エネ住宅を目指す場合には、クール・ネット東京のホームページをご参照して頂ければと思います。

| クール・ネット東京の補助金・助成金 |

5.成功例はあるの?賃貸住宅の省エネ化の取り組み例

この章では、国土交通省の「マンションの省エネ改修事例・支援制度」を元に既存住宅の省エネ化の取り組み事例を紹介したいと思います。

5-1.屋根の断熱改修

東京都多摩市の賃貸マンション・オーナーが、屋根の外断熱改修を実施した事例があります。

外断熱とは、建物全体を外から断熱材で覆うことです。

事例では、屋根は既存断熱材の上から新たに40mmの断熱材を敷き込み、硬質木片セメント板で抑えアスファルトルーフィングで覆いスレート瓦を敷いています。

また、別の物件ですが同じく東京都多摩市の賃貸マンションで、屋根防水の改修と併せて、断熱性の向上を図るため外断熱材の上に防水シートを貼る改修を実施した事例もあります。

5-2.窓ガラスの断熱改修

宮城県仙台市の賃貸マンションでは、既存サッシをそのまま用いて窓ガラスのみ断熱改修した事例があります。

具体的には、スペーシアと呼ばれる6.2mmの二重ガラスを用いて、既存のサッシを生かした状態でガラスだけ変更しています。

スペーシアは2枚のガラスの間に真空層があり、1枚ガラスの4倍もの断熱性を実現することができます。

一般的に、窓等の開口部の断熱性改修には、サッシごと変えることが多いです。

サッシの変更も要する断熱改修だと、工事費も高くなり、工期も長くなってしまいます。

当該事例は、既存のサッシをそのまま生かし、ガラスだけ変えて断熱性を高めていることから、低コストで省エネ化を実現できた好事例といえます。

5-3.照明のLED化

神奈川県横浜市の賃貸マンションでは、階段室灯やポール外灯、壁付外灯等の共用部の照明をLED照明へ交換改修した事例があります。

LEDは、昔からあるレフ球はもちろん、蛍光灯と比べても消費電力を抑える効果が大きく、また交換の頻度をかなり減らせる照明です。

この10年ほどの間で一気に拡がってきました。照明自体も非常に高価でしたが、量産化における歩留まり改善もあって、価格もずいぶん安くなりました。

現在では、断熱改修と比べれば、低コストでできる費用対効果の高い省エネ対策です。まずは共用部の照明のLED化から始めてみることをおすすめします。

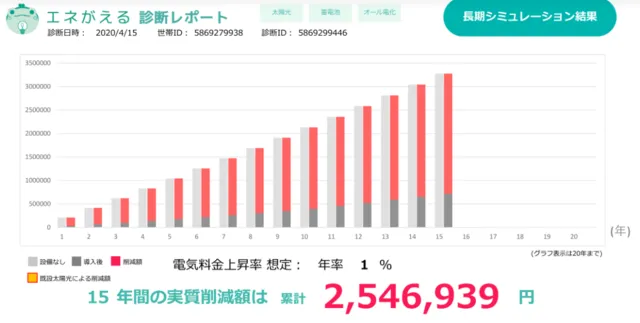

5-4.太陽光発電装置の設置

前節で紹介した神奈川県横浜市の賃貸マンションでは、太陽光パネルの設置も行っています。

太陽光発電装置で発電した電力は、外灯、階段灯、駐輪場の照明、防犯カメラと自動販売機に使用されています。

5-5.EV車(電気自動車)の急速充電器の設置

東京都大田区の賃貸マンションでは、EV車の急速充電器を設置した事例があります。

この事例のマンション内にはEV車の所有者はいませんでしたが、資産価値向上に繋がることや、災害の際は電気自動車が蓄電池代わりになるというメリットを踏まえ、導入が決定されたようです。

そのEV車については、2021年12月、トヨタがSDG'sの一環として、2030年までに年間350万台のEV車を販売目標にすると表明しています。350万台はその時点でのトヨタの自動車販売数の1/3にあたる数字です。

EV車の普及が、今後加速度的に高まれば、賃貸住宅の駐車場に急速充電器を設置することは、必然になると思います。

まずは無料で資料請求!

省エネ対応のアパート経営を検討している方へ。まずは信頼できる複数の建築会社から、最新の省エネ型アパートプランや費用・収益予測資料を一括で取り寄せてみませんか?

知識と情報を得ることで、不安が安心に変わります。「まずは資料だけでも」という一歩から始めましょう

まとめ

以上、今回は、SDG'sなサスティナブル賃貸住宅について解説してきました。

サスティナブル賃貸住宅とは、CO2の排出削減に寄与する省エネ住宅のことを言います。

2025年4月からはアパートや賃貸マンションも含め、全ての建物を省エネ基準適合住宅とする必要があります。

サスティナブル賃貸住宅のメリットには「水道光熱費の安さをアピールできる」や「テナントリテンションに繋がる可能性がある」等がありました。

しかし一方では、現在のところ「短期的には家賃や資産価値に反映されにくい」や「自治体や国の補助金はほとんどない」点がデメリットといえます。

とは言え、今後は、世の中の省エネに対する意識の高まりがさらに高まれば、当然、入居者意識の変化が起こることが予測され、賃貸住宅を選ぶ基準も変わっていくでしょう。そこをどう予見するか?大切な土地資産を長期に渡って活用できるアパート経営を検討する上で、必要になってしまったことは間違いありません。

サスティナブル賃貸住宅について検討していただくにあたり、ご参考にして頂ければと思います。

▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php

賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php

家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php

不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php

記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。

ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。

この記事について

(記事企画)イエカレ編集部 (記事監修)竹内 英二

(竹内 英二プロフィール)

不動産鑑定事務所及び宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。

大手ディベロッパーで不動産開発に長く従事してきたことから土地活用に関する知見が豊富。

保有資格は不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。大阪大学出身。

Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.

- カテゴリ:

- 賃貸経営のメリット・デメリット

賃貸経営のメリット・デメリットの関連記事

- 売れない田舎の遊休地を「負の資産」から解放する賢い活用術 公開

- 初心者必見!シェアハウス経営の全体像:メリット・注意点・成功ポイントまとめ 公開

- 東京・首都圏でのアパート経営・マンション経営|成功する理由と注意点を解説 公開

- 店舗経営による土地活用|テナント活用のメリット・デメリットと成功のポイント 公開

- 太陽光発電による土地活用|ソーラーパネル設置のメリット・デメリットと収益性 公開

- アパート経営の需要変化と対策|リモートワーク対応やオンライン内見で収益を守る方法 公開

- 土地活用で賃貸経営は成功する?アパート・マンション経営のメリット・デメリットを徹底解説 公開

- 土地活用の方法8選|メリット・デメリットで比較して最適プランを見つける 公開

- 狭小地・小さな土地で始めるアパート経営|収益を上げる成功のポイントと注意点 公開

- アパート経営の老朽化対策|建て替えの判断基準と費用・注意点を解説 公開

- 貸し倉庫・トランクルーム運営で土地活用|知っておくべきメリットと注意点 公開

- 戸建て賃貸経営で儲けるには?|初心者が失敗しないための3つの成功ポイント 公開

- オリンピック後でも活かせる土地活用の考え方|将来を見据えた備えとは? 公開

- 不動産投資の構造変化|コロナ後の総括とこれから 公開

- 土地活用で節税を最大化する戦略:税金の種類別対策と成功事例 公開

- 土地活用「等価交換」で相続税を賢く節税!メリット・デメリットと注意点を徹底解説 公開

- 【土地活用】高齢者施設運営の利回りは?施設種別ごとの収益モデルから事例紹介まで詳細解説 公開

- 遊休地の税金対策と安定収入を実現!専門家が教える賃貸経営成功ガイド 公開

- 土地活用の固定資産税は軽減できる!特例措置と節税対策を専門家が解説 公開

- 土地管理委託の全知識|相続者が知るべきメリット・デメリットと費用 公開