- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- 賃貸経営のメリット・デメリット

- 【イエカレ】土地活用初心者向け|アパート経営に欠かせないリスクヘッジ術

【イエカレ】土地活用初心者向け|アパート経営に欠かせないリスクヘッジ術

この記事を読むのにかかる時間:10分

目次

まずは無料で資料請求!

土地活用やアパート経営のリスクが気になる方へ。

まずは複数社の資料を取り寄せて、安心できる情報を手に入れてみませんか?「まずは比べる」だけでも、一歩が踏み出せます。

1.土地を更地で所有し続ける3つのリスク

まず初めに「土地を更地のまま持ち続けると発生する3つの問題」についてご紹介します。

「更地とは住宅などの建物がなく、借地権や抵当権などの権利関係を伴っていない土地」を指します。そして、基本的には自由に住宅などが建てられる土地を更地といいます。

補足として、更地と言わないのが「耕作がされていない農地」や「樹木がない山林」などです。これらも一見更地に思えるかもしれませんがそうではありません。

例えば、相続などで資産として更地を所有することになった場合は、それを抱え込んでしまうことで家計にとって重荷になってしまう場合があります。それはなぜでしょうか?早速、いっしょに見ていきましょう!

1-1.固定資産税&都市計画税の課税リスク

一番目は「固定資産税&都市計画税の課税リスク」です。

所有権を持つ土地や建物には、固定資産税や都市計画税といった税金が毎年かかります。それは、何にも使われていない更地も例外なくかかる税金です。

さらに、日本では、更地を所有している土地所有者が更地を住宅用地などに変えてくれれば、各税金を減額してもらえるシステムが採用されています。

- 固定資産税:土地や建物を所有していると毎年必ずかかる税金

- 住宅用地200㎡までの「小規模住宅用地」に住宅を建てた場合

→固定資産税が更地の6分の1に - 住宅用地200㎡を超える「一般用住宅地」に住宅を建てた場合

→固定資産税が更地の3分の1に

- 都市計画税:「市街化区域」に指定された地区の土地や建物にかかる税金

- 住宅用地200㎡までの「小規模住宅用地」に住宅を建てた場合

→都市計画税が更地の3分の1に - 住宅用地200㎡を超える「一般用住宅地」に住宅を建てた場合

→都市計画税が更地の3分の2に

このように見て頂くと一目瞭然ですが、土地を更地のまま放置しても何の利益も得られないだけでなく、ただ持っているというだけで多くの税金を支払い続けることになってしまいます。

固定資産税や都市計画税を軽減するためには、更地のまま放置せず住宅などが建てられるように土地を有効活用することが必要です。

1-2.土地管理のリスク

二番目は「土地管理のリスク」です。

更地も管理を怠ればすぐにゴミや草木だらけの荒れ地に変わります。そうならないように定期的な草刈りや清掃作業は欠かせません。

そうした手入れをする手間や費用がその都度掛かります。土地管理専門の管理業者などに管理を頼む方法もありますがそれもそれなりの費用がかかります。

また、忘れてはいけないのは、草木の剪定や汚れを洗い流すためには電気や水も必要です。ですから更地であっても電気や水道は使います。たとえ年に数回しか使わない電気や水道だとしても毎月基本料金が発生してしまうとこれも家計の負担になります。

また、人の目が届きにくい更地だと粗大ゴミの不法投棄の場所となってしまうケースが見られます。

不法投棄されたゴミはそのままにしておくと、新たな不法投棄を誘発するため、結局、土地所有者が泣く泣くお金をかけて処理しなければなりません。一度、土地に放置された廃棄物は土地の所有者が処理する義務があるため土地の外に出して放置することもできないのです。

このように更地は持っているだけで様々な維持・管理費用がかかることが想定されます。それらのリスクを回避するためにも土地を有効活用していくことを考える必要があるといえます。

1-3.相続税が高くなるリスク

三番目は「相続税が高くなるリスク」です。

土地の運用を検討するときに考えておきたい税金のひとつに「相続税」があります。この相続対策として土地活用を考える人も多いと言えます。

例えば、アパートなどを建てて土地活用を行うと相続税評価額が安くなり、更地のまま相続するよりも支払う税金が軽減できる可能性があるので検討する価値があります。

ここで確認したいことは「貸家建付地」という制度です。これは、市街地の土地にアパートを建てると土地の相続税評価額が更地のままの約80%程度に下げられるためその分の相続税が軽減できるというものです。

また、相続する現金も建物に変えておくことで節税対策となります。建物の評価額の相場がおおよそ現金の60%前後まで引き下げられるためです。

2.土地活用する前に理解しておきたい「投資リスク」の考え方

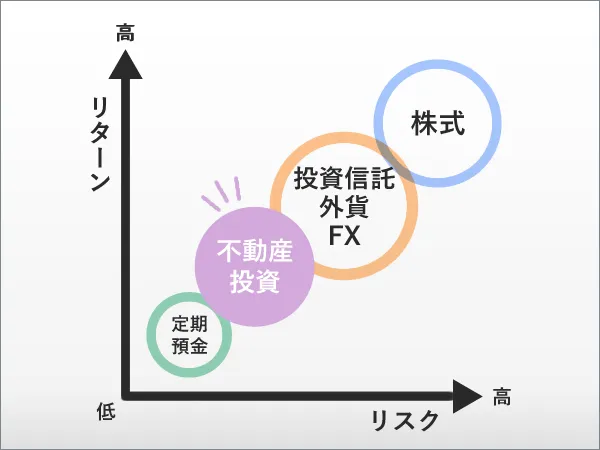

どんな投資にも共通して言えるのが「リスクが高いと、リターンが高い」という原則です。世界中どこを見渡しても残念ながらリスクなしにリターンが望める投資は存在しません。

しかし、ここで気が付いて頂きたいことは、投資で言うリスクとは「リスク=危険」ではなく、「バラつきがあって不確定」という概念です。

代表的な投資におけるリスクとリターンの関係は、次の図のような比例関係となっています。

例えば、投資の中でも株式や投資信託などは変動リスクが大きく、その分リターンが大きい金融商品がありますが、土地活用をはじめとする不動産投資は、一般的に「中リスク・中リターン」の投資に位置づけられます。

ただ、不動産投資の中でも細かく見れば、物件の条件によって「ローリスク・ローリターン」なもの「ハイリスク・ハイリターン」なものもあります。物件の条件次第でリスクとリターンの大きさが変わることに注意が必要です。

2-1.基本は「ハイリスク・ハイリターン」

小さいリスクで大きなリターンを望める投資はありません。アパート経営やマンション経営で行う土地活用や不動産投資は、一般的に「中リスク・中リターン」の投資に位置づけられると上述しましたが、物件の条件によってその度合いが変わることも述べました。

では「土地活用」でアパート経営などを行う場合のリスクの度合いはどの程度になるのでしょうか?

土地活用で大きな収入を得たい場合は、基本「ハイリスク・ハイリターン」と考えた方が良いでしょう。しかし、株式や債券といった投資と違うのは、自分の土地の状況に合わせて、不確実性のあるリスクに備えながら適切な土地活用を行いご自身でリスク軽減が図れることも多い点です。

例えば、土地活用の代表的なリスクの中に「空室リスク」というものがあります。これは賃貸経営をしている賃貸住宅に入居希望者が現れず空室になってしまうことです。空室になる部屋は収入源となる家賃収入を生み出さないため、賃貸オーナーにとって「リスク」となります。

良く例にされるのがワンルームマンションによる土地活用です。都心では、ワンルームマンションは比較的需要が高いと言われるので、一般的には空室リスクは小さいわけですが、都心ゆえ、地価などを含めた初期費用が大きくなる傾向があるため高利回りは望めないでしょう。つまりこの場合は「ローリスク、ローリターン」と言い換えることができます。

では、人口の少ない地方都市ではどうでしょうか?人口が少なくワンルームマンションの需要が小さい場所だった場合、地方であれば都心よりも初期費用に掛かる土地代や物価などは安いはずですが、都心よりも空室リスクが上がると言える分、利回りも高くなり「ハイリスク、ハイリターン」の投資になるといえます。

このように、リスクとリターンは「需要・地域性」や「エリアの市場性」など多くの要素によって変化し変わります。そのため、土地活用で多くの収益を得るためには、所有をしている土地の周辺情報をできる限り多く集めて、どの程度のリスクと向き合いそれを回避しながらリターンを狙うのか?といった適切な判断をしながら検討を進めていくことが大切になります。

例えば、空室リスクにおけるリスクであれば、それを一時回避するために、あるサービスを使うことでそれを回避できる場合があります。サブリース会社を通して家賃保証の契約をしておけば、入居希望者が現れない空室ができても家賃を補填してもらえます。これは「サブリース・サービスを使い、お金を払って不確定要素=リスクを減らす」と言い換えることができる例です。

この様に「絶対に安心」といえる投資はないわけですが、土地活用における不動産投資では「成果が出せるか分からないという不確定要素を、どの程度許容してどんなリスク対策を打って行くか?」を土地所有者自身が決められます。「事前調査で得た知識や考え方」を活かしたり「所有している土地の状況」からリスク対策を行う事は、株式や債券の投資ではコントロールできない点です。

3.土地活用のリスク|ポイントは「事業計画は細密に行うこと」

この章では、土地活用における「不確実性のあるリスク」の詳細を紹介しながらリスクヘッジする方法について解説します。上の図の様に、土地活用には大きく分けて4つのリスクが存在します。

土地活用を検討する場合、これらのリスクをしっかり把握しながら、事業計画をしっかり立てることでリスク軽減が図れ、突発的な事態が起きても適切に対処することが可能になります。

3-1.経営リスク

一つ目は「経営リスク」です。経営リスクとは不動産管理に関するリスクです。

土地活用では、以下のような不確定要素が存在すると言われています。

- 物件が老朽化したときに修繕費用の捻出ができるのか

- 入居する人がいなくなって空室を抱えることはないのか

- 建物が火災、地震、水害といった災害で損害を受けることはないのか

上述もしましたが、なかでもリスクが大きいのが「空室リスク」です。賃貸アパート・賃貸マンションといった賃貸物件に入居希望者が現れないと空室となり、家賃収入の減少に直結します。またそれが長期化すると収入の大幅減となり、経営そのものに大きな影を落としかねません。

この空室リスクを回避するためには、多くの入居者(借主)に長期に渡って住んでもらうことや、なるべく早めに入居者確保に向けた対策を行うことが重要になります。

また、近年多く見られる大雨による水害、地震や火災といった災害が起こる可能性も考えておかなければなりません。収入を得るための収益物件となる建物が災害で損害を受けてしまうと、アパートローンが完済されていなければ借金だけが残ってしまう事態となります。

そのため、所有している土地で想定される災害リスクをリサーチし、災害の影響を受けにくい建物にして、さらに損害保険に加入するなどの対策が必要になります。

3-2.市場リスク

二つ目は「市場リスク」です。

土地活用では賃貸物件を向こう数十年にわたって経営することになります。ずっと安定した経営が続けられればそれに越したことはないわけですが、市況や景気の変動によって計画していた収支予測と実際の数値がずれてしまう「市場リスク」が考えられます。

例えば、周辺の土地の状況や人口の変化が徐々に進み市場ニーズが変わってしまうことが考えられます。これは、上述してきた「空室リスク」にも影響します。市場ニーズに合っていない賃貸物件は段々と空室が多く発生し、維持費などの出費だけがかさんでしまいます。

その他、建築資材や建築費の値上がり、借入金利上昇なども、市場リスクのひとつと言えます。そうした市場リスクを回避するためには、土地活用の計画段階における市場調査が重要になります。

これはご自身ではなかなか難しい面があるので、土地活用のプロの手を借りて、プロから「人口の変動や土地周辺の環境など綿密にリサーチしてもらった情報」をできる限り多く集めた上で、現在から将来に掛けた市場の流れを予測した上で不確定要素に対するリスク対策を検討しながら賃貸経営を始めるべきです。

3-3.流動性リスク

三つ目は「流動性リスク」です。

流動リスクとは、物件の売却や相続といった場面で生じるリスクを言います。

例えば、所有している不動産の価値が下がってしまうと「売却したい」と思ったときに思う様なタイミングで売却ができなくなることが考えられますし、相続関連で「相続税を支払うため土地や建物を売って現金化したいが、買い手がなかなか見つかない」といったことで手放したいのにそれができないといったケースも考えられます。

こうしたケースの場合は、逆に更地なら買い手が見つかりやすいケースもあるですが、そこにアパートなどの建物が建っていた場合は、相当な収益物件でない限り、買い手が見つかるまで時間が掛かることもあり得るということです。

ですから、賃貸物件を経営する場合は、この流動性リスクを回避するために、納税資金や生活費などに使える現金や生命保険を使った相続対策で現金がしっかりと確保できるようにリスク対策を行っておくことが重要になります。

土地活用で賃貸物件を経営する際は、手元に残しておく現金と不動産資産のバランスを考えて経営計画を立てる様にしましょう。流動性リスクについてしっかり考えておけば、万が一、相続が発生した場合でも相続税を支払った上で経営を続けていくことが可能です。

3-4.資金調達リスク

四つ目は「資金調達リスク」です。

土地を整備して賃貸建物を建てる場合、殆ど大半の人が金融機関へアパートローンなどの融資を申込み、資金調達をすることになると思います。そのため、この資金調達リスクに備えておくことは重要です。

資金調達リスクとは「融資を受けられるのか?」「無理のない返済が可能か?」「金利変動によってローン返済額が増えないか?」といったリスクを言います。

土地活用で受ける融資は、一戸建て住宅を建てるよりも借入額が大きくなり返済期間も長期間に及ぶ場合が考えられるため、土地活用で成功している賃貸オーナーは慎重な事業収支計画を立てて実行しています。「なるべく低金利に抑え、固定金利の期間が長いものを選ぶ」などの方法でこの資金調達リスクの軽減を行ないます。

また、日本の金融機関の殆どは、担保を取って融資をする「土地担保主義」の金融システムです。土地や建物を担保に入れることで低金利で融資を受けることが可能となりますが、いったん担保に入れた物を外すことはとても難しくなっています。そうしたリスクがあることも念頭におきましょう。

まずは無料で資料請求!

「家賃下落・空室・災害リスク…」と感じたなら、信頼できる建築メーカー各社からリスク対策を含んだアパート・マンション経営プランを比較してみませんか?

複数社から資料を取り寄せることで、自分に合った慎重な一歩を踏み出せます。

4.土地活用の種類ごとに想定されるリスクと具体的な回避策

土地活用には「アパートやマンション経営」といった賃貸物件に関するもの以外にも「駐車場の経営」「トランクルーム経営」「太陽光発電」「事業用定期借地」など様々な種類があり、リスクとリターンの大きさや内容はそれぞれ異なります。

この章では、上記に挙げた5つの活用方法ごとに想定される不確実性リスクとその回避策を知って頂き、適切なリスクコントロールを行うための方法も解説します。

4-1.アパート・マンション経営

1つ目は、土地活用の中で最もメジャーな方法がアパートやマンションの賃貸経営です。賃貸物件を新しく建てる場合は基本的に綿密な事業計画を立てた上でアパートローンなどで資金調達を行います。事業を開始した後は入居者から支払われる家賃を収入源にします。

アパート・マンション経営で利益を出すために重要なのが「収支の計画」です。家賃収入からローン返済費用やメンテナンス費用・管理費用・各種税金・修繕積立金などの経費や将来への備えを差し引いた利益が黒字となるようにプランを立てます。

アパート・マンション経営で想定される不確実性のあるリスクは、空室リスク、家賃滞納リスク、事故リスクなどで、リスク回避には以下のような方法が考えられます。

- 空室状況をしっかり把握し、早急に対策を講じる

- 入居審査には細心の注意を払う

- 所有物件を複数持って事故リスクを分散させる

- 団体補償制度やサブリース契約を利用して、一定の収益を補償してもらう

一般的に、賃貸経営は、建物の建築費用が掛かるため初期投資額が大きく、上手く軌道に乗ればその分収益性も高くなるため、土地活用法のなかでは「ハイリスク・ハイリターン」な収益モデルになります。

4-2.駐車場経営

2つ目は、初期投資を抑えられて、他の土地活用形態への転用性も高いのがメリットの駐車場経営です。駐車場経営には「月極駐車場」と「コインパーキング」の2種類の経営方法があります。

月極駐車場の場合は、初期投資がほとんど必要ありません。舗装や街灯の設置をしても1台分で10〜30万円ほどの初期投資で始められます。収入源は台数×賃料で、駐車場利用者と契約を結んで毎月収入を得ます。

コインパーキングの場合は、舗装と街灯設置以外に、精算機の導入で約100万円の初期投資が必要です。

駐車場経営で想定されるリスクは、駐車場の空きリスク、精算機などの故障リスクです。そうしたリスク管理には以下のような方法が考えられます。

- 住宅地や商業施設のある土地など、駐車場のニーズが高い土地で運営する

- 駐車場経営業者に土地を貸しだす「一括借り上げ方式」にして安定収入を得る

駐車場経営ではアパートの様な建物を建てることがない(敢えて店舗などの建物を建てるやり方もあります)ため、固定資産税や都市計画税などの軽減措置は受けられず、節税効果はあまり期待できないかもしれません。

しかし、駐車場経営は、アパート・マンション経営よりもローリスク・ローリターンな方法で、場所によって月極とコインパーキングを併用したり、投資額を増やして立体駐車場にすることで駐車可能台数を増やして収益性を高める工夫をすることが可能です。

4-3.トランクルーム

3つ目は「トランクルーム」です。

良く見掛ける人もいると思いますが、ロードサイトの空き地に収納用コンテナを設置したり、オフィスビルの空室を専用の収納置き場に区切って貸し出すことで収入を得る方法です。

トランクルームでは、専門業者による「一括借り上げ方式」で毎月固定の収入を得る方法と、土地オーナーがトランクルームを購入して自分で運営する方法があります。

トランクルームの運営で想定されるリスクは「購入したトランクルームの故障」「利用者が想定通りに集まるかどうかが分からない」「賃料下落」などです。

- 競合トランクルームの空き状況など市場調査を行う

- 収益性を下げる代わりに一括借り上げ方式を選ぶ

トランクルームの運営は、アパート・マンション経営や駐車場経営よりも収益性は小さい土地活用方法にはなりますが、初期投資やリスクが低い分「ローリスク・ローリターン」な活用方法と言えます。

4-4.太陽光発電

4つ目は「太陽光発電」です。

「ソーラーパネル」を設置し、太陽エネルギーを変換して作り出した電力エネルギーを、電力会社に買い取ってもらうことで収入を得る方法です。

初期投資にかかる費用は1kW当たり30万円前後が相場です。以前は自治体によっては設置の際に補助金を受けることができましたが今はありません。

太陽光発電事業では「固定価格買取制度(FIT)」というものがあり、一般的にはそれに基づいて事業を行うことになります。

具体的には、ソーラーパネルで発電させた電力エネルギーを電力会社へ一定の金額で買い取ってもらうのがFITです。買取の上限は20年間で契約した売電単価がその間変わる事はない制度です。

太陽光発電で想定される大きなリスクの1つに「電力エネルギーの買い取り価格が下がること」がありますが、このFITでなら長期間固定価格で電力を買い取ってもらう契約になるので、規模感にも寄りますがある程度の収益見込みが立てられる可能性はあります。

アパート・マンションや駐車場経営とは違って、空室リスクや滞納リスクはありませんが、積雪量・降雨量が多い地域では日照時間が足りず、年間を通じてあまり発電できない不確実性リスクは残ります。

また、田舎の土地では担保としての価値が低く、大規模な発電施設を運営するほどの資金が得られないリスクもあります。しかし、太陽光発電の設備・売電収入を担保にする「動産担保融資」を使うことで融資を受けられる可能性はあります。

- 希望の収益が得られるだけの土地があるのかシミュレーションする

- 年間の天候サイクルを調査する

田舎の土地で、上述した資金調達が上手くいけば、土地が広ければ広いほど収益性を高く展開することができ見込める土地活用方法です。

4-5.事業用定期借地

5つ目は「事業用定期借地」です。

事業用定期借地とは、土地を貸し出して収入を得る方法で、一般的には個人の住居用や店舗などの事業用定期借地として貸し出します。

建物の建設やその運営については土地の借主になる事業者がそれを行うため、土地を貸し出す土地オーナー側の初期投資はありません。つまり、土地オーナーの立場では、事業用の融資を申し込んだり、その借入金返済のリスクを負う必要などとは全く無関係です。

定期借地による契約期間が終了したら、土地の借主は自分の建物を取り壊して、土地をもとの更地状態に戻してから貸主である土地オーナーへ返却します。

この方法では貸主は土地を貸し出して地代収入を得るわけなので、しっかりとした事業者へ土地を貸し出すことができれば長期間安定した地代収入が見込めますが、あまり属性の良くない事業者へ土地を貸し出すと、地代を滞納されてしまうなどの不確実性リスクはあるため、その場合は、以下の回避方法を講じておくと良いです。

- 地代を前払いで受けておく「前払地代方式」という方法を採用する

そして、この定期借地は相続税対策にもなります。土地に建物を建てるため固定資産税などの税金が軽減され、定期借地として貸している間は相続税が安くなるからです。ただ、長期間の間に税制改正や地代の下落リスクは伴うため、それを想定した綿密な事業計画が必要です。

5.土地活用にリスクを減らすためのリスクヘッジの方法

これまでご覧頂いた通り、土地活用には必ずある程度の不確実性リスクがついてまわります。

しかし、上述してきた様に、土地活用は株式や債券への投資と違い、土地所有者自身がしっかりとリスク対策を立てることで、リスクをコントロールしてリスクヘッジを行うことが可能な投資と言えます。

この最後の章では、土地活用を行うにあたって共通して実施したいリスクヘッジ策を2つご紹介します。

5-1.必要経費を知り計画的な事業計画を立てる

一つ目は「必要経費を知り計画的な事業計画を立てる」です。

土地活用でアパート・マンション経営を行うには賃貸物件を建てる初期投資以外にも様々なコストが掛かります。事業計画段階で必要経費をしっかり洗い出し、綿密な計画を立てることがリスク回避につながります。

土地活用で必要となる経費には、以下の様に、投資の初期段階で掛かる経費と継続的に掛かる経費に分かれますので、不確実性が伴うリスク対策を検討する上で、ぜひ確認用として使ってもらえれば幸いです。

| 最初にかかる経費 | |

|---|---|

| 税金(租税公課) | 不動産取得税、印紙税、登録免許税など |

| 各種手数料 | ローン手数料、司法書士報酬、仲介手数料など |

| 継続してかかる経費 | |

|---|---|

| 税金(租税公課) | 固定資産税・都市計画税など。毎年1月1日時点で所有する土地や建物に対して課税されます。 |

| 損害保険料 | 火災保険や地震保険などの保険料。 |

| 管理委託料 | 土地や建物の管理を外部に委託するための費用です。入居者募集、家賃回収、建物維持管理などはオーナー自身でも行えますが、たいていの場合は管理会社に委託します。アパート・マンションの管理委託料の相場は家賃の5%程度だと言われています。 |

| 借入金利息 | 建物取得などで融資を受けた場合は利息がかかります。利息分は経費として計上することも可能です。 |

| 修繕費用 | 建物や設備の修繕にかかる費用です。アパート・マンションなどでは入居者から敷金ととって室内の修繕を行うこともあります。 エレベーターを設置した場合は、メーカー系列のサービス会社にメンテナンス費用を支払います。 |

| 保守・清掃業務にかかる費用 | 建物の共用部分などの清掃を委託する場合は費用がかかります。 また、受水槽や消防設備といった部分の保守にもお金がかかります。 |

5-2.市場調査から自分の土地に向いている活用法を選択する

二つ目は「市場調査から自分の土地に向いている活用法を選択する」です。

土地活用で最も重要になるのが市場調査です。自分の土地や周辺エリアの状況をよく観察した上で分析を行い、どのように土地を活用すれば大きな利益が出せるか?を判断するのが市場調査です。

市場調査を行う際の重要ポイントは、自分の土地の立地条件と周辺エリアの環境の調査と分析です。以下で調査・分析を行う際のポイントを列挙しましたので、こちらもぜひご活用ください。

| 土地の立地条件 | 土地の広さ | 広い方が価値がありますが、間口の広さや車両の入りやすさなど周囲の道路との関係性にもよります。 |

|---|---|---|

| 道路との関係 | 建築基準法で、「幅員4m以上の道路に2m以上接している」敷地にしか建物は建てられません。 | |

| 土地の傾斜 | 平坦地の方が価値が高いです。傾斜地だと有効利用するのが難しい場合があります。 | |

| 用途地域 | 土地をどのような用途に使えるか、建築可能な建物の種類などが定められていることがあります。 住居系、商業系、工業系などに分けられます。用途地域に沿った活用方法を選択しましょう。 |

|

| 最寄り駅までの距離 | 最寄り駅から自分の土地まで徒歩10分以内かそれ以上かで賃貸需要は大きく異なります。 また最寄り駅の乗降客数も重要です。移動手段が自家用車メインの地域では、そこまで重要ではありません。 |

|

| 周辺エリアの状況 | 周辺エリアの人口推移 | 人口や世帯数が増えているかどうかは大変重要です。単身世帯、ファミリー世帯など世帯構成ごとの増減もチェックし、地域の特性を把握します。 |

| 周辺エリアの賃料相場 | 不動産会社であれば、不動産流通のネットワークREINSで地域の賃料相場を調べることが可能です。 |

- 土地の立地条件

土地の広さ

広い方が価値がありますが、間口の広さや車両の入りやすさなど周囲の道路との関係性にもよります。道路との関係

建築基準法で、「幅員4m以上の道路に2m以上接している」敷地にしか建物は建てられません。土地の傾斜

平坦地の方が価値が高いです。

傾斜地だと有効利用するのが難しい場合があります。用途地域

土地をどのような用途に使えるか、建築可能な建物の種類などが定められていることがあります。

住居系、商業系、工業系などに分けられます。用途地域に沿った活用方法を選択しましょう。最寄り駅までの距離

最寄り駅から自分の土地まで徒歩10分以内かそれ以上かで賃貸需要は大きく異なります。

また最寄り駅の乗降客数も重要です。移動手段が自家用車メインの地域では、そこまで重要ではありません。- 周辺エリアの状況

周辺エリアの人口推移

人口や世帯数が増えているかどうかは大変重要です。

単身世帯、ファミリー世帯など世帯構成ごとの増減もチェックし、地域の特性を把握します。周辺エリアの賃料相場

不動産会社であれば、不動産流通のネットワークREINSで地域の賃料相場を調べることが可能です。

この他に、周辺環境に見られる競合となりそうな物件の動向を把握することも重要です。

具体的には、ご自身が活用したい土地の周辺に、アパートや駐車場などの賃貸事業で成功している人が多ければ、その地域には市場ニーズがあるということが伺えます。

しかし逆に周辺の賃貸物件に空室が多い状況が見られた場合は「立地の要因なのか?」「物件の管理状態が悪いのが原因なのか?」といった仮説をもとに分析をして原因を見極める必要があるでしょう。

こうした立地条件と周辺エリアの情報を事前に分析をすると、自分の土地周辺にどのような市場ニーズがあるのか?が自ずと把握することができます。市場ニーズに合った土地活用を行うことで、不確実性のあるリスクを軽減し最大限の利益を引き出すことが可能となるわけです。

まずは無料で資料請求!

将来に備えた「保険」「返済プラン」「専門家相談」…これらは実行に移してこそ効果が出るものです。

一括資料請求で、各社の具体的なヘッジ戦略を比較できます。「やってみる価値」をまずは情報から確認しましょう。

まとめ

土地活用にはリスクがつきものですが、それは単純に「危険」というリスクではなく「不確実性」だと言い換えることできることを強調してきました。

全ての投資に共通するのは「リスクをとってリターンを得る」という考え方で、そこに絶対に安心というものは存在しないわけですが、土地を有効活用する上で重要なことは、いかに上手に不確実性のあるリスクをコントロールするかということです。

ご自身の土地の条件によって適切な土地活用方法は異なりますので、まずは市場調査を行い、綿密な事業計画を立てましょう。

特にアパート・マンション経営での土地の有効活用では、調達する資金も巨額に上りますし、一度計画がスタートすると、建物の設備変更もあとからの変更がしづらくなる項目もあったりします。

土地の有効活用には、不動産の専門的知識も必要なため疑問点は専門業者にも相談しながら情報を集めて、周辺環境の市場ニーズに合った建物の設計や無理のない中長期的な経営シミュレーションを作成することが本当に大切です。

安定収益とリスク対策の全体像はつかめましたか?次は実際のプランを比較して、「自分にぴったりな戦略」を選ぶ番です。

今すぐ資料請求して、未来への一歩を確かなものにしましょう!この記事を参考にして頂き、ぜひ引き続き土地の有効活用を検討いただけますと幸いです。

▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php

賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php

家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php

不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php

記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。

ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。

この記事について

(記事企画/監修)イエカレ編集部

【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。

Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.

- カテゴリ:

- 賃貸経営のメリット・デメリット

賃貸経営のメリット・デメリットの関連記事

- 土地活用で節税を最大化する戦略:税金の種類別対策と成功事例 公開

- 土地活用「等価交換」で相続税を賢く節税!メリット・デメリットと注意点を徹底解説 公開

- 【土地活用】高齢者施設運営の利回りは?施設種別ごとの収益モデルから事例紹介まで詳細解説 公開

- 遊休地の税金対策と安定収入を実現!専門家が教える賃貸経営成功ガイド 公開

- 土地活用の固定資産税は軽減できる!特例措置と節税対策を専門家が解説 公開

- 土地管理委託の全知識|相続者が知るべきメリット・デメリットと費用 公開

- 土地活用、高齢者施設経営という選択肢|介護保険制度との連携で安定収入と地域貢献 公開

- 相続した土地の活用方法|専門家に相談して安定収入を得る全ガイド 公開

- 土地活用で高齢者施設経営を始める完全ガイド|安定収入と社会貢献の両立 公開

- アパート経営の成功率を上げる方法|失敗しないための実践知識を解説 公開

- 【相続】アパート経営の健全な引き継ぎ方|相続時のメリットと注意点まとめ 公開

- シニア向け賃貸住宅の経営とは?|安定収入を得るための土地活用とニーズ対応策 公開

- ガレージハウス経営の始め方と成功のポイント|収益性と入居ニーズから見る土地活用術 公開

- 共働き世帯に選ばれる賃貸物件の条件とは?入居率を高める設計・設備の工夫と注意点も解説 公開

- デザイナーズ賃貸で賃貸経営に差をつける|入居者に選ばれる土地活用戦略とは? 公開

- ペット共生型賃貸で空室対策と収益性アップ|入居者ニーズに応える土地活用の新提案 公開

- 2025年義務化の省エネ住宅とは?アパート経営への影響と対応策を解説 公開

- 持ち家を賃貸住宅に建て替えるメリット・デメリット|成功の秘訣も紹介 公開

- 土地活用初心者向け|アパート経営に欠かせないリスクヘッジ術 公開

- アパート経営で利益が変わる!注目の「オペレーショナルアセット」活用法を解説 公開