- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- アパートを建てるための基礎知識

- 【イエカレ】アパート経営の7つのリスク対策を紹介|やめた方がいいとあきらめる前に見直したいこと

【イエカレ】アパート経営の7つのリスク対策を紹介|やめた方がいいとあきらめる前に見直したいこと

この記事を読むのにかかる時間:10分

目次

1.「アパート経営はするな」と言われる理由は一定のリスクがあるから

「アパート経営のリスク」とは具体的には何を指すのでしょうか?

「アパート経営はするな」と言われてしまう理由は一定のリスクがあるからでしょう。その理由として、

- 初期費用(土地・建物所得費用)がかかる

- 経営に失敗した場合ローン残債を背負うことになる

- 悪徳不動産業者に騙されるリスクがある

といった理由が挙げられるでしょう。

残念ながら、アパート経営に挑戦して大きな損失を出してしまい、親から相続した土地や家を手放すことになってしまったり、アパートローンの返済で生活がままならなくなってしまった人がいるのも事実です。

ただ「なんとなく失敗しそうだから」「儲からないと感じるから」という理由で今ひとつ自信がない場合は、リスクの種類を知って、その対策方法を考えた上で検討をしてみることをおすすめします。

将来に備えたり、収入を増やしたいと考えているときに、周りの人たちから「アパート経営はやめた方がいいよ」と言われてしまうと、誰でも自信が萎えてしまいがちですが、そんな時でも根拠を示して説明をして、反対している人たちに納得してもらい、逆に応援をしてもらえるようになるといいですね。

ということで、まずは、アパート経営について、何となく心配をしている人たちが考えているリスクがどういうものなのか?を3つご紹介します。

1-1.失敗すると借金を背負うリスクがある!

例えば、極論ですが、1億円を投じて近隣周辺でトップクラスの設備や広さを誇るおしゃれなアパートを建てられたとしても、入居希望者が集まらなかったら家賃収入はゼロのままです。

アパートローンの返済は工事が完了してから完済するまで何十年も掛かるでしょう。

途中で運悪く事件や事故などが発生して、入居者がいなくなっても月々の返済は続きます。

ローン返済を滞納すると、最後に待っているのは物件の差し押さえと競売です。

競売にかけたアパートの売却代金をアパートローンの返済に充てても残債が完済できなければ、残った借金は自分で返済していくしかありません。

このようなリスクを考えると「アパート経営はやめた方がいい」と忠告をする人がいても不思議ではありません。

1-2.悪質なサブリース会社に騙されることも!?

アパート経営を行う際、アパートの管理をしてくれる管理会社と家賃保証型の一括借上げ契約を交わして、その管理会社が入居希望者と賃貸借契約を交わすことをサブリースと呼びます。

管理委託をする場合、さまざまなメリットがあるのでこのサブリースを選択する賃貸オーナーは多いです。

そのメリットとして挙げられることとして、仮に入居者がいなくても毎月一定額の家賃を保証してもらえたり、一括借り上げを選択することで相続税評価上の賃貸割合が100%になるということがあります。

アパート等の相続税評価額は賃貸割合が100%となると、相続税の節税効果が高まる仕組みになっています。

ただ、サブリースは、物件を自分で管理したり、管理会社と契約したりする一般的な管理委託よりも契約内容が複雑なのと、高い管理料が掛かります。

また、家賃保証は永久に固定されるものではなく、万が一、空室が増えてしまうと、管理会社からの賃料減額要求があります。途中で保証料が大幅に下がることもあり得ます。

サブリースを取り扱う会社のすべてが悪質なビジネスをしているわけではありませんが、こうした重要な説明を省いて契約を急がせる会社も100%ないとは言えませんので、契約の内容をよく理解して、信頼できる会社と契約を交わすことが必要です。

≪スポンサー≫1-3.入居者トラブルが絶えず精神的にもキツイ!

アパート経営を行うと、当然、自分とは生まれも育ちも違う人たちが入居者になります。どんなアパートでも入居者トラブルを100%予防することはできません。

よくある入居者トラブルには、以下のようなものがあります。

- 早朝や深夜にドタバタと掃除を始める

- 近隣の生活音に対してクレームをつけたり嫌がらせをしたりする

- 室内の設備や共用部分を壊したり、汚したりする

- 一部の住民が共有部分に荷物を置いていて邪魔

- ゴミ屋敷の住人がいて異臭や害虫問題が起きてしまう

- ペットのしつけやゴミ出しに関するご近所トラブル

こんな具合です。とくにオーナー自身が自主管理をしている場合、すべての入居者クレームや問い合わせは直接オーナーのもとへ来てしまいます。

問題を起こした入居者が全員一度の話し合いや注意喚起で態度や行動を改めてくれるとは限りません。

逆にオーナーから注意を受けたことが気に障り、迷惑行為をエスカレートさせる入居者がいた場合は厄介以外の何ものでもないでしょう。こうなってしまうと入居者トラブルをオーナー個人だけで対処するのは難しいでしょう。

アパート経営にはリスクがある…そう聞くと、つい一歩を踏みとどまってしまう方も多いのではないでしょうか。

ですが実際には、リスクを正しく把握し、適切に備えることで、着実に安定経営を実現しているオーナーも多数存在します。

まずは、複数の建築会社や賃貸管理会社の提案を比較することで、あなたの状況に合った最適なプランが見えてくるはずです。

【無料】あなたに合った企業の資料をまとめて取り寄せるには →《一括資料請求はこちら》

2.アパート経営で陥りやすい7つのリスクとそれぞれの対処法

どんなリスクが潜んでいるか?は分かりました。次はその対処法を見ていきましょう!!

上述したリスクを踏まえて、この章では、アパート経営で陥りやすい7つの代表的なリスクと、それぞれの対処法を見ていきましょう。

2-1.空室が埋まらない

アパート経営をする上で最も避けたいのが「入居者ゼロ人・空室率100%」の状態が続くことです。

アパート経営は、入居者を集め、満室に近づけることで収益の最大化を目指すビジネスです。

もし仮に入居者を1人も確保できなければ、当然家賃収入はありませんし、それどころか、アパートの修繕に必要な資金の積立や、月々のアパートローン返済が大きくのしかかってきます。

アパートローンの返済と物件の維持費で赤字が続いてしまえば、いつか資金繰りが回らなくなってしまいアパートを手放すことになりかねません。

そんなアパート経営に関するリスクですが、回避方法はあるのでしょうか?以下で詳しくご紹介していきます。

2-1-1.空室リスクの対処法は物件の維持・管理と家賃の見直し

アパート経営における空室リスク対策からです。空室対策には以下の3つが有効です。

- こまめな修繕でお金のかかる重大な問題点や劣化を防ぐ

- 周辺の相場を見て家賃を見直す

- 不動産会社や客付け会社へ営業にいって入居希望者を集めてもらう

といった方法です。

鉄筋コンクリート造のマンションに比べると、アパートの場合は木造や鉄骨造りの構造を選ぶオーナーが殆どだと思います。

特に木造造りの場合は、定期的に建物のお手入れをしてあげないと建物の品質を維持することができません。

長年お手入れを放置してしまい、雨漏れや塗装の剥げなどの問題が起きてから対処をしてしまうと、修繕だけで数百万円もかかる大掛かりな工事が必要になる危険性もあります。

そこでおすすめなのが、物件のこまめなメンテナンスです。

本格的な問題が起きる前にお手入れをしてあげれば、物件の瑕疵になるような劣化をある程度予防できるのです。

また、家賃の見直しも効果的です。

家賃を安易に下げることは決しておすすめはできないのですが、ただ、周辺地域の家賃相場と家賃設定があまりにも大きくかけ離れていた場合は、優良物件だとしてもなかなか入居者を決めるのは難しいでしょう。

周辺相場と同程度、もしくは相場より少し安いくらいの金額設定にすると、入居希望者を集めやすくなります。

そして、最後のポイントが不動産管理会社や客付け会社の選択です。アパート経営の成功率を上げる為にはどうしても優秀な管理会社が必要です。

入居率を中々上げられない場合は、物件の存在や魅力が近隣の入居希望者に伝わっていない可能性もあります。

各不動産管理会社の営業手法や広告での宣伝手段などを聞き比べ、最も物件広告がうまい不動産管理会社や、熱意をもって営業をかけてくれるスタッフがいる会社に物件の宣伝を任せることです。

2-2.入居者とのトラブル

入居者トラブルの中でも、とくに多いのが騒音に関するトラブルです。

音に対する敏感さや許容度は人によって違い、例えばお子さんのいるご家庭と独身でひとり暮らしをしている家庭だとお子さんが騒ぐ音に対する不快感が大きく変わってきます。

また、生活リズムや仕事の関係上、ほかの住民が寝ている早朝や深夜に洗濯機を回したり、掃除機をかけたりする入居者も現れるでしょう。

ひとつひとつの騒音トラブルは小さなものでも、生活音は音を出している方が気を使わない限りずっと続くので、他の入居者にとっては大きなストレスになりやすいです。

騒音トラブルから、入居者同士のトラブルに発展するといったケースも少なくありません。

入居者トラブルに対して適切に対応できないと、賃貸ならいずれ、騒音に嫌気をさした入居者が方が退去してしまいます。

2-2-1.入居者とのトラブル予防は不動産会社選びと防音対策

入居者トラブルを、すべて防ぐことはできないかもしれません。

しかし、施工時に各部屋の防音性を高めておけば、トラブルのもとになりがちな騒音問題を軽減できます。

また、入居者トラブルという火種を大きくしないように、管理会社との連携を深めましょう。

クレームや問い合わせに対して素早く対処できれば、それだけで管理会社やオーナーに対する心象が良くなるからです。

不動産会社によってクレーム処理のマニュアルや対応力が異なるため、入居者クレームに対して解決力がある不動産管理会社に管理を任せましょう。

2-3.周辺環境の変化による価値の降下

アパート経営では、周辺環境の変化で資産価値や賃貸物件としての価値が急落してしまう場合もあります。

例えば「大学の近くに学生の入居者を対象としたアパートを建てたが、校舎の移転が決まって新年度の入居者を確保できなくなった」などといった例です。

大学のキャンパスや大きな企業の移転は、アパート経営をしているオーナーが個人的にでどうこうできるものではありませんが、 不人気物件になるまで何も空室対策をしないと、赤字物件になってしまい、アパートローンの返済ができなくなってしまう危険性があります。

2-3-1.周辺環境の変化は入念な市場環境のリサーチと買い替えで対処

周辺環境の変化による価値の降下を避けたい場合は、入念に市場環境を調査した上でアパート経営の検討を始めましょう。

まだ安定するかがわからない新興企業や、郊外などに建てられた大学のサテライト・キャンパスの場合は、その設立から時間が経過していた場合は過度にアテにすることはせず、入居者から見て魅力的な物件を建てることが大切です。

また、所有しているアパートがあまりにも資産価値の低下に直面した場合は、思い切って建て替えや、売却を伴った資産の入れ替えなどで別の入居者需要を狙える場所で再生を図ることもひとつの手になりますので、そうしたことも頭の片隅に入れておくと良いと思います。

どんな不動産でも、築年数が古くなると問題が起きたあとの修繕により多くのお金がかかる場合があります。そうした場合は、いち早く手放すことも視野に入れながら、損失を最小限に抑える方法を検討しましょう。

こうしたリスクにすぐ対処できるようにするには、アパートの周辺環境に大きな変化が起きていないか、定期的にリサーチをして情報を仕入れておくことも重要です。

2-4.アパートの老朽化

アパートの老朽化は、賃貸経営をする上で避けては通れない問題となっています。 どんな建物でも、定期的に壁や内装、エアコンの取り替えなどが必要だからです。

部屋の壁紙程度ならあまりお金をかけずに貼り替えられますが、アパートの建物を支える躯体(くたい)、共用部分、水回りなどに支障が出てしまうと、修繕に高額な費用がかかることもあります。

また、賃貸でも築年数の古い建物は避けられやすい傾向があるため、老朽化したアパートを持ち続けていると、いずれ維持できなくなって赤字化してしまう危険があります。

2-4-1.アパートの老朽化対策は長期的かつ計画的な修繕計画の実施

アパートの老朽化対策は長期的かつ計画的な修繕計画の実施 アパートの老朽化対策は、長期的な修繕計画を立て、こまめにメンテナンスを実施することです。

壁のひび割れから水漏れが出る前にヒビを埋めたり、金属を使っている階段や手すりなどが錆びた時点ですぐ塗り替えたり、劣化の程度が小さいうちに対処すれば、修繕費用を安く抑えられます。

また、最終的に何年アパート経営をしたら物件を売るのか、解体して建て直すのかなど、最終的な出口戦略を決めておくことも重要です。

2-5.自然災害による損失

近年、以前にも増して増えているのが、台風、地震といった自然災害、そしてそれに伴う火災などの二次被害です。自然災害はある日突然発生してしまいます。

建物は人や動物と違って動かせないため、運が悪いと、最悪の場合、アパートそのものが一瞬で全壊してしまう恐れもあります。

残念ながら、自然災害を100%防ぐ手段は存在しないので、アパート・オーナーは「万が一自然災害にあっても補償を受けられる備え」を整えておく必要があります。

2-5-1.自然災害による損失は火災保険・地震保険の加入でカバー

いかに頑丈なアパートであっても、自然災害に巻き込まれるリスクや、万が一、災害に巻き込まれてしまった場合、その損失をゼロにはできません。

そこで役立つのが、不動産用の火災保険と地震保険への加入です。

火災保険に関しては、ローンを組む際に必須条件となるのでほとんどのオーナーが加入することになると思いますが、地震保険に関しては任意加入となっています。

ただ、地震保険に加入していれば、火災保険だけでは対応できない震災等の被害も補償してもらえるので、なるべく加入しておきましょう。地震リスクを過小評価するのは非常に危険です。

2-6.サブリース契約での失敗

上述もしましたが、サブリース契約とはアパートの部屋をサブリースを扱う管理会社に一括借り上げをしてもらい、実際の入居者との契約や管理などをその管理会社に任せて安定した家賃収入を手に入れることができます。

これは非常に便利である反面、失敗例もあります。それは、新築のアパート経営とサブリースをセットで契約する時の話しです。

不動産会社や建設会社側からすれば、アパートを建てた時点で施工による利益は当然確保しています。

問題なのは、実際には賃貸需要があまり見込めない土地や地域のアパート建築とサブリースをセットにして言葉巧みに販売をして、アパート経営がうまくいかなくなったらサブリース会社が契約解除して手を引くといったトラブルに巻き込まれる事例があります。

2-6-1.契約事項の確認を徹底してサブリース契約での失敗を防ぐ

サブリース契約での失敗を防ぐためには、

- 保証されている家賃はいつどのように下がるのか

- サブリース中の修繕費や維持費はどちらが負担するのか

- 家賃保証の変更等について不満がある場合契約解除料はいくらかかるのか

など、営業上、相手が説明しづらいサブリース契約の問題点を確認しておくことである程度防げるはずです。

また、サブリース契約を結ぶ場合は、すでに所有している物件があればそれを利用して、新築アパートの建設は頼まないという方法も自衛のためには効果的です。

口頭での説明や営業では後日言ったかどうかの水掛け論になってしまうので、質問や質問に対する回答等は文書で必ず文書で残してもらうことです。

2-7.表面利回りの通りにいかない

これは必ず確認しておくべきことになります。

「この物件を買うと年間の家賃収入で物件価格の何%の収益が見込めるのか」を示す数値が、表面利回りなのですが、

アパート売買のポータルサイトやSNS上などでは、収益率が10%超え、20%超えと表記され、いわゆる優良として紹介されている物件も珍しくありません。

しかし、表面利回りは、あくまでも満室状態を1年間維持したときの理想的な数値とお考えください。

表面利回りでは、アパートを購入してからかかるであろう経費、例えば、ランニングコスト、空室率、リフォーム費用等が考慮されていないため、家賃設定を高くすれば表面利回りを高く見せることもできてしまいます。

表面利回りだけを見てアパート経営を決断しても、最終的に赤字になったり入居者を集められなかったりすれば意味はなくなります。

2-7-1.表面利回りの読み間違いは必要経費の見直しで対処

物件の購入前なら、表面利回りに各種経費を入れて計算する「実質利回り」で物件を比較することをおすすめします。

また、周辺地域の人口や人の流れ、賃貸ニーズなどを考えて、その立地や物件ならではの強みを重視されたアパートを選べば、表面的な数値に惑わされなくなるでしょう。

すでにアパートを購入してしまっている場合は、リフォームや修繕工事を必要最低限に抑えたり、家賃設定を見直したりして満室を目指すのがおすすめです。

内装工事に関しては、同じ工務店等にまとめて発注することで割り引いてもらえる場合もあるので、地域の評判がよい業者を探しましょう。

本コラムで紹介しているように、「立地条件」や「資金計画」「空室リスクへの対応」など、アパート経営における課題は、事前に知っておくことで回避や対策が可能です。

また、建築会社や管理会社によって提案の切り口が異なるため、いくつかの企業に一度に相談することが、成功への近道になるでしょう。

具体的な提案が欲しい方は、今すぐ《一括資料請求サービス》を活用してみてください。

3.それでもアパート経営をおすすめする理由は節税や収入面のメリット

リスクを取ってでもアパート経営をしている人たちが考えていた事とは!?

アパート経営を検討する上では様々なリスクがあるわけですが、それでもアパート経営をおすすめできる理由は、他の投資にはない節税や収入面のメリットがあることです。

以下でそうした享受できるメリットを4つご紹介しますので、参考にしてみて下さい。

3-1.生命保険の代わりにできる

不動産の購入時、「団体信用生命保険」に加入していると、契約者が亡くなった際に保険金でローンを一括完済できます。

家族の手元にローンなしのアパートという資産を残せるため、生命保険の代用としてアパート経営は役立ちます。

3-2.節税効果がある

日本の税法では、駐車場や更地は税率が高くなります。

しかし、更地にアパートなど、私的とは言え公共性のある建物を建てると様々な税の優遇措置を利用できるので節税ができます。

例えば、相続税の計算上、現金3,000万円を残すより3,000万円で購入したアパートを残すほうが税金は安くなる仕組みです。

3-3.安定した収入を得られる

アパート経営最大の強みは、他の投資にはない収入の安定性です。

衣食住にかけるお金は人生の必要経費なので、アパートへ入居した人は基本的に家賃を払うことになります。

しっかりと、優良な入居者を確保して、経営を軌道に乗せることが重要です。

3-4.インフレ対策になる

不動産は、常に現時点での評価や査定によって価値が決まる資産です。

銀行にお金を預けていた場合、現在のように円安や急激なインフレが起きてしまうと現金価値は下がってしまいます。

しかし、不動産はインフレが起きても価値を維持しやすいので、インフレ対策としてもおすすめです。

4.管理会社選びで失敗しないためのポイントは対応力と提案力

アパートオーナーにとって強い味方となるパートナー企業は慎重に選びましょう!!

アパート経営の成功率を上げるためには、管理会社選びで失敗しないことも大きなポイントです。

アパート経営の実務の大部分を管理会社に任せるアパート・オーナーが大多数なのですが、やはり、管理会社の対応力と提案力に差があることは確かなので、どこでもよいわけではありません。

そこで、以下では、補足として管理会社選びのポイントも4つお伝えしたいと思います。

4-1.対応が丁寧で速い

アパート・オーナーという"顧客"からの連絡に対して、対応が雑だったり反応が遅かったりする管理会社は避けましょう。

オーナーに対して粗雑な対応や行動の遅さを見せる会社は、入居者トラブルが起きても同じ対応をして事態を悪化させてしまうことが考えられるからです。

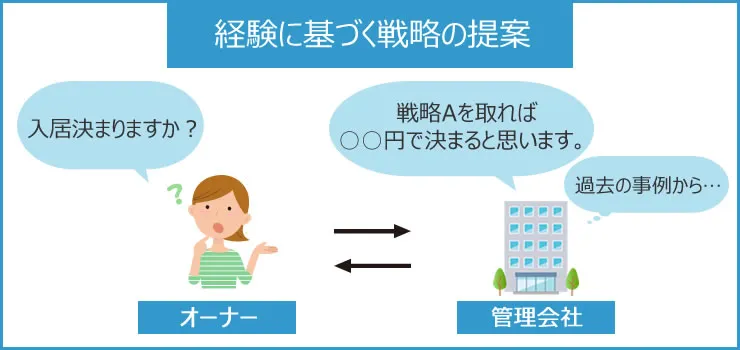

4-2.経験に基づく戦略を提案できる

経験に基づく戦略を提案を積極的にしてくれる管理会社を選ぶことが重要です。

例えば、入居者を集めるための戦略や、トラブルが起きたときの対処法など、実力のある管理会社なら過去の事例から様々な対応策を提案できると言えます。

「○ヶ月後までに空室率を下げるためにはどういう宣伝をすればよいのか」など、なるべく具体的に質問して、戦略の幅を確認しましょう。

4-3.家賃の値下げをすぐに勧めてこない

正直、戦略や対応力がない管理会社だとしても、家賃を下げれば入居者はある程度集められるでしょう。しかし、管理会社にそんなことを求めるオーナーは一人もいないでしょう。

アパート経営者にとって、家賃の値下げは最終手段です。空室対策や入居希望者を集めるためだからと言う話で、最初から簡単に家賃の値下げを勧めてきたり、リフォーム工事を勧めてくる場合は気をつけましょう。

4-4.オーナーと入居者の間に立ってくれる

管理会社と契約していて助かったと実感する瞬間は、急な入居者トラブルが起きたときに自分に代わって適切な対応をしてもらえた時でしょう。

しかし、トラブル対応力は営業マンの物腰等ではなかなかわからないため、やはり過去のトラブル事例や実際の対応方法などを質問して、緊急時の対応力を見極めましょう。

理想としては、オーナーと入居者の間に立ち、お互いの主張を調整してくれる管理会社がおすすめです。

≪スポンサー≫5.アパート経営と他の投資における違い

アパート経営以外の投資方法も知っておきましょう!!

今回は数ある投資のなかでも、アパート経営という不動産投資に特化した内容でお伝えしていますが、アパート経営と他の投資にはどのような違いがあるのにも触れておきたいと思います。

以下で比較対象を挙げながら解説してみます。

5-1.金融商品としてアパート経営が他と異なる点

それぞれの特徴をまとめました。

不動産投資の特徴

- 相対的に値動きが安定している

- 不動産管理業務を委託できる

株式投資の特徴

- 株価の変動が激しい

- 株価や市場チェックなどの管理が必要

値動きが安定している不動産投資は長期的且つ安定した運用に向いています。不動産投資は、しっかりと入居者を確保できれば、その間、家賃収入が得られるからです。

一方、株式投資の場合は、景気や企業の業績によって配当という利益が左右されます。

例えば、老後の収入源や不労所得を検討している人にとっては、株式投資のようなハイリスクハイリターンな投資はあまり適当とは言えないかもしれません。

また、不動産投資と聞くと「管理が面倒」という印象を受ける人もいるでしょう。しかし、アパート経営といった不動産投資は、管理会社にそのオペレーションを委託でき、物件への入居者募集も不動産営業と連携をとればスムーズです。

5-2. 不動産投資としてアパート経営が他と異なる点

ここでは同じ新築でもアパート経営とマンション経営ではどのような違いがあるかを例にとって説明します。

新築アパート

- マンションよりも建築コストが安い

- 場合によっては、様々な地域に何棟も購入をしてリスク回避できる

- 防音性が低い

新築マンション

- 鉄筋コンクリート造りが中心のため、狭い土地でも階数を増やすことで戸数を確保できる

- エレベーターなど、高額なメンテナンス費用がかさむ

- 建築コストが高いため、長期運用しなければ採算が合わない

新築マンション経営では、アパートに比べて多額の初期投資や経営コストが掛かります。

もちろん、それを選ぶオーナーもいますが、初期投資だけでなく、経営コストが低い新築アパート投資は安定した時の長期運用が魅力です。

リスクを回避しながら不動産投資を行いたいなら、アパート経営を選ぶとよいでしょう。

5-3. アパート経営は目的や意思がより明確にある人が向いている

アパート経営はどのような人に向いているのでしょうか。

- 節税対策がしたい

- 所有している土地の固定資産税を節税すると同時に、収入源にしたい

- 年金以外で定年後に収入を確保したい

- 金融商品以外で収益につながる資産を持ちたい

- できるだけ働かずに所得を得たい

このように、アパート経営は意思がハッキリしている人に向いていると思います。

不動産投資は、リスク対策を行いながら進められれば副収入と節税の実現に繋がります。

もし、使っていない土地がある方はアパート経営を検討してみるとよいでしょう。

6. アパート経営におけるはじめの流れ

アパート経営は闇雲に始めてもうまくいきません。必ずステップを踏みながら進めていきます!

ここからはアパート経営の基礎知識について、もう少し詳しく解説します。

前提知識を解説しつつ、アパート経営のコツや手順を踏まえておくことで、より失敗しないための確率を上げていきましょう。

実際にアパート経営を始めるためにどのようなステップを踏む必要があるのでしょうか。アパート経営で失敗しないために、事前に流れを理解していきましょう。

6-1. 計画や準備を欠かさず行う

アパート経営が始まる段階では、そのアパートの管理業務や入居者対応を管理会社に委託をしておけば安心です。

しかし、経営開始前の準備は最低限自分で行わなければいけません。

アパート経営の事前準備で行うべき事柄

- 目的や目標を明確にする

- 該当エリアを分析する

- 資金計画を立てる

- アパート経営の知識を身につける

- リスク管理に優れた管理会社を選定する

アパート経営を副収入とする場合、確定申告や損益通算の仕組みなども身につけておくと経営リスクの回避に繋がります。少しでも収益につながるよう、しっかりと事前準備に取り組みましょう。

6-2. 管理会社を選ぶ

上述しましたが、アパート経営をサポートしてくれる管理会社は、以下のような入居者募集に関する業務と建物管理に関する業務を行います。

- 内見対応や入居者募集業務

- 入居者との賃貸借契約

- 共用設備の清掃や点検

- アパートのメンテナンス計画の立案

繰り返しになっていますが、アパート経営の業務のほとんどを委託する場合、管理会社の選定は経営の成否を左右するため非常に重要です。

入居者仲介のみや管理と仲介の両方を行う会社など管理会社によってサービス内容もさまざまです。リスク管理のノウハウに奏でた費用対効果の高い管理会社を選定しましょう。

6-3. 各種手続きを行う

ある程度、事前準備が終わったら、不動産売買契約の締結や建築会社の選定を行いましょう。早い段階で建築業者を選定しておくことで、資金計画の段階から現実的な建設コストを割り出すことが可能です。

アパート建設後は、登記登録や開業届の提出、節税対策の申請を行いましょう。これらの手続きには行政から発行される書類が必要になるケースもあります。

どんな手続きが必要で何を準備しておくべきか、事前に把握しておきましょう。

6-4. 家賃や入居条件を定める

事前準備の段階で資金に対し、どのくらいの賃料や敷金礼金、管理費を設定すればよいのか決めておくとスムーズです。

また、賃貸借契約書の内容を決める必要があります。家賃やそのほかの項目における価格設定は、収益に関わる重要なポイントです。

契約期間と更新、禁止事項、修繕費用などに関する項目も事前にある程度決めておきましょう。

6-5. 修繕箇所を決める

入居者とのトラブル回避のために、原状回復における取り決めを考えておきましょう。

原状回復とは、入居者が退去した後に部屋を入居前の状態に戻すことを言います。

ハウスクリーニングでは対応できない破損や改造は、入居者の負担で修繕するのが一般的です。

オーナーが負担する修繕項目と入居者が負担する修繕項目を明確にしておきましょう。

退去時にオーナーと入居者間で発生した原状回復に関するトラブルは年間で2,626件発生しています。管理会社に委託する際は入居者とのトラブル回避の実績も考慮しましょう。

出典:国民生活センター「賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル(各種相談の件数や傾向)」

6-6. 契約する

事前に取り決めた内容をもとに入居希望者と賃貸借契約を結びます。

管理会社に委託した場合は、この作業も全て委託できます。入居の申し込みを受けたら、信頼して部屋を貸せる人物かどうか見極めましょう。

特に新築アパートは需要が高いため、戸数に対して入居者が溢れるケースもあります。家賃の支払い能力があり、トラブルを起こさない人柄かどうか見極めてから契約を進めましょう。

出典:国民生活センター「賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル(各種相談の件数や傾向)」

7.アパート経営におけるお金回りの管理を徹底する

会社経営と同じです。資金計画やその管理がアパート経営を成功させる重要なポイントです!

アパート経営で目的を達成するためにはお金の管理が重要です。

収益を出すために押さえておくべきポイントを2つご紹介します。

7-1. 収支計画を都度見なおす

資金計画はアパート経営における重要なポイントです。入念な計画を練ることは非常に重要です。

しかし、時として、想定外の支出などが出て思い通りにいかない可能性もあります。そんな時は、可能な限り、収支結果を見直して、計画との差異に対する戦略を立てましょう。

また、資金計画にはある程度の余裕が大切です。トラブルや思わぬ支出によって資金が圧迫されないよう、柔軟な資金計画を意識することが重要です。

初期投資をできるだけ早く回収し、収益を上げるためにお金の流れは把握しておくとよいでしょう。

7-2. かかる税金を把握しておく

アパート経営には税金の知識がどうしても不可欠です。

- 家賃収入に関する税金

- 確定申告の基礎知識

- 不動産に関する税金

上記に関する知識は事前準備の段階である程度身に付けておくことが理想です。

しかし、あまりにも専門的すぎる分野や、資金に余裕のあるオーナーは管理会社に任せることもひとつの方法です。

万が一、アパート経営が悪化し売却することになっても税金の仕組みを知っておくことで有利に働きます。

アパート経営は、決して“やめた方がいい”ものではありません。

正しい情報をもとに、信頼できるパートナーを見つけることで、長期的な安定収入を築くことができます。

今この瞬間が、理想の賃貸経営を始める第一歩です。

「まずは情報収集から始めたい」という方は、下記より【無料で複数社の資料】をまとめて取り寄せてみてください。

→《あなたに合った企業の資料を一括で取り寄せる》

8. アパート経営におけるよくある失敗ケース

反面教師と言ってはなんですが。人の失敗例を活かせるは後から始める人の特権です。

アパート経営のよくある失敗パターンを4つご紹介します。事前にリスクヘッジすることで、アパートをうまく経営しましょう。

8-1. 資金繰りミス

資金繰りが圧迫され、収益が得ることができなければ、逆にアパート経営が負担になってしまいます。

空室が続いたとしても、ローンの支払いや管理費などのランニングコストは回避できないからです。

資金繰りのコツは予備費を設けることです。たとえば、建設時に思わぬ追加工事費用が発生しても、予備費で補填できます。

また、ローンは可能な限り有利な条件で借りることのできる金融機関を選びましょう。お金を借りる立場だからといってへりくだらず、少しでも低金利なローンを選びましょう。

8-2. 建物の設計ミス

アパート経営に必要な資金で建設コストは大きな割合を占めます。

建設費を低くすることは重要なのですが、抑えすぎて、入居者のニーズを満たせず空室が続いてしまっては収益を得ることはできません。

また、建設費を抑えることにこだわりすぎて悪徳業者に依頼してしまうケースもあります。入居が始まってから欠陥が発覚すると、修繕コストどころか入居者の信頼も失ってしまいます。

ですから、建設にはアパート経営や建築の実績があり、信頼できる業者を選びましょう。

また、見積もりは1社だけでなく、やはり複数の業者に依頼したほうが無難です。複数の業者の特徴や弱点を把握した上で比較し、選定ができます。

8-3. 立地ミス

アパートの需要が少ない土地にもかかわらず、それらしい営業文句で勧誘しアパートを建てさせる悪徳業者も存在します。

アパート需要が少ない土地や、アパートがありすぎる土地を提案してくる業者は注意しましょう。

大学や商業施設の周辺は移転や閉店などの影響で需要が激減するケースもあるので要注意です。

また、災害リスクを考慮することも重要です。災害が懸念される地域や、過去に災害が発生した地域は需要が低い傾向にあります。アパート経営に適した土地かどうか、きちんと見極めましょう。

8-4. メンテナンスにおけるミス

アパート経営にはメンテナンスがつきものです。建物をこまめにメンテナンスしないと入居率に悪影響を及ぼします。定期的な点検とメンテナンスを徹底しましょう。

建設時にメンテナンスや故障した際に交換しやすい部品を選ぶと、手間やトラブルの回避に繋がります。前述したように、オーナー側と入居者側で修繕の範囲をきちんと分けておくこともポイントです。

まとめ

アパート経営を始めようとした場合、知人や友人、家族から「アパート経営はするな」と止められてしまうこともあるでしょう。

実際、適切な準備やリサーチを怠った結果、莫大な借金を背負ってしまったり、悪徳業者に騙されてしまったりする人がいるのも間違いではありません。

しかし、アパート経営につきものであるリスクは、適切な準備や対処をすることでダメージを軽減できます。

収益性や安定性の高い物件を見分け、トラブルが起きたときの備えを整えておけば、リスクを小さくすることは十分可能です。

ただ、安定したアパート経営には、アパート経営に対して十分なリスク対策ができる実績と経験と信頼ができる管理会社の存在が絶対に欠かせません。

過去の実績やトラブル事例から優良な管理会社を見極めて、アパート経営で安定収入を確保し、家族に残せる資産を手に入れましょう。

▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php

賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php

家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php

不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php

記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。

ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。

この記事について

(記事企画/監修)イエカレ編集部

【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。

- カテゴリ:

- アパートを建てるための基礎知識

アパートを建てるための基礎知識の関連記事

- 土地活用ならアパート経営:初心者向け賃貸経営と相続税対策の完全ガイド 公開

- アパート経営で知っておきたい減価償却費とは|基礎知識や計算方法、お得になるポイントを紹介 公開

- アパート経営の税務で気をつけたい経費の種類とは|長期安定の賃貸経営を続けるために経費の扱いを覚えよう 公開

- アパート経営の6つの節税効果と損益通算について|節税の仕組みをしっかり理解して利益を増やす方法を知ろう 公開

- アパート・マンションの構造を種類別に紹介|賃貸物件の構造を知って最適な物件を選ぶ 公開

- アパート経営の7つのリスク対策を紹介|やめた方がいいとあきらめる前に見直したいこと 公開

- アパート建築費が構造で変わる理由を解説|代表的な3つの構造・建て方・建築費について 公開

- 建築費のカギとなる坪単価決定の要因|タイミングによって変わることがある理由を解説 公開

- 木造建築のアパートが見直されている理由|建築費が安いだけじゃない魅力を紹介 公開

- 気になる建築費事情6つのポイントを紹介|工事費だけじゃないアパート建築 公開

- 中古より新築アパートへの投資をおすすめする理由とは|新築アパートを建てる上で知っておきたい5つの基本 公開

- 不動産投資初心者の6つの成功ポイントを紹介|勢いでアパート経営を始めて失敗しないために 公開

- アパート経営で成功率を上げる5つの秘訣|成功できる人の共通点とは? 公開

- アパート経営で陥りがちな4つの落とし穴とは|失敗例やリスク回避策も紹介 公開

- 失敗しないアパート建築会社の選び方|種類・特徴とメリット・デメリットを紹介 公開

- アパートローンの抵当権抹消をスムーズに行う方法|ローン完済後の手続き・必要書類・費用を総まとめで解説|不動産売却・不動産査定の一括査定サイト【イエカレ】 公開

- アパート建築会社を選ぶ5つのポイントを解説|避けたいトラブル事例も紹介 公開

- 新築・中古別に必要な資金と空室対策|アパート経営の正しい知識を紹介 公開

- アパート経営を始めるために必要なこと|初期費用から空室対策や老朽化対策などリスクヘッジを紹介 公開

- アパート経営で立地が大切な理由を解説|土地探しはどのように進めていけばいいのか? 公開