- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- アパートを建てるための基礎知識

- 【イエカレ】アパート・マンションの構造を種類別に紹介|賃貸物件の構造を知って最適な物件を選ぶ

【イエカレ】アパート・マンションの構造を種類別に紹介|賃貸物件の構造を知って最適な物件を選ぶ

この記事を読むのにかかる時間:10分

目次

1.賃貸物件(アパート・マンション)の構造の種類

まずは、賃貸物件であるアパートやマンションの構造の種類からご紹介いたします。

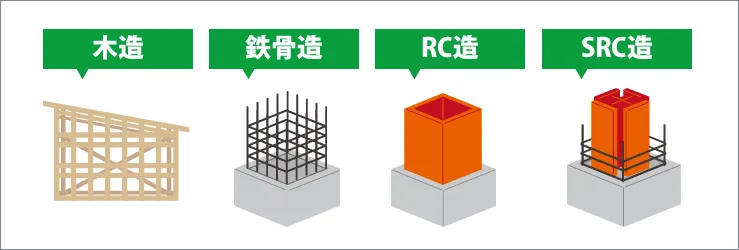

主な構造としては「木造」、「鉄骨造」、「鉄筋コンクリート造(RC造)」、「鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)」の4種類が挙げられます。

早速、それぞれの構造の特徴とメリット・デメリットについて解説していきます。

1-1.木造:建築物の強度を支える主要部分を木材で建築している構造

木造は、土台、壁、柱など建築物の強度を支える主要部分を木材で建築している構造のことです。また、アパートなどを含む日本の建物の多くは木造で建てられているといわれています。

木造のメリットは次の通りです。

- 建設コストが低い

- 吸湿性・断熱性に優れているので通気性が高い

主な4種類の構造のなかで、建設コストが一番安く済むことから賃貸住宅の建築を検討する際に選択がしやすい構造だと言えます。

また、入居者側の視点に立つと吸湿性・断熱性に優れている木造は通気性が高いことから、湿気が多い梅雨時期や夏でも比較的快適に過ごすことができます。

一方のデメリットは以下の通りです。

- 鉄骨造・RC造・SRC造に比べ、強度・耐久性が劣る

- 遮音性が低いので、近隣の騒音が気になる

鉄骨造・RC造・SRC造は、鉄やコンクリートを使用した建築物ですが、木造は、文字通り木材を使用しています。鉄やコンクリートと木材では、物質そのものの密度や質量が変わるため建物の強度に差は出ます。

また、木材は吸湿性が優れているものの、湿気に対して腐食を起こしたり、鉄骨造・RC造・SRC造に比べると経年劣化のスピードが早かったり耐久性も劣るのは仕方がないところです。

上述した通り、通気性が高く比較的快適に過ごせる反面、遮音性や防音性は低くなるので近隣の騒音などに悩まされる面は否めません。また物件によっては、壁が薄いことで生活音に悩まされる場合があるので、物件選びの際は注意が必要です。

1-2.鉄骨造:建物の骨組みに鉄骨を用いる構造

建物の骨組みに鋼材を用いる構造のことを鉄骨造といいます。

基本的に建物の主要構造部に鉄を用います。また、使用する鋼材の厚さによって構造名が変わります。厚さが6mm未満のものは「軽量鉄骨造」、6mm以上のものは「重量鉄骨造」といいます。

鉄骨造のメリットは次の通りです。

- シロアリなどの害虫が発生しにくい

大手ハウスメーカーが鉄骨造の建物と呼んでいる物件は軽量鉄骨造であることが比較的多いです

また、建築構造の中でもっともシロアリ害が発生しやすいといわれているのは木造ですが、鉄骨造で造られた建物ではシロアリ害は発生しにくいです。もちろん0というわけではありませんが、木造に比べると格段に発生しにくくなります。

一方、デメリットは次の通りです。

- 通気性・断熱性が低いので冷暖房が必須

- 耐火性が低く、耐火被覆が必要となる

木造と比べると通気性・断熱性が低く、夏は暑く冬は寒くなります。そのため、1年を通して冷暖房を使用する頻度がどうしても高くなってしまいます。また、断熱性が低いことによって、結露が起こる可能性があるのでその対策も必要です。

また、鉄骨造は、一般的には耐火性が低く、長時間高温にさらされると強度が落ちて倒壊する危険があります。そのため、鉄骨造で建物を建てる場合には、鉄骨材の周りを耐火材で巻く耐火被覆工事が必要となります。

1-3.RC造:鉄筋とコンクリートで造った構造

RC造は、鉄筋とコンクリートで造った構造で、主にマンションやビルなどの中高層の建物に使用されることが多い構造です。

近年では、性能やデザイン性などの高さにより、一般住宅でも採用されることもあります。

RC造のメリットは次の通りです。

- 耐久性が高く法定耐用年数は47年

- 耐震・耐火性に優れているので災害に強い

- 耐風性に優れている

- 遮音性の高さにより近隣の騒音が気にならない

法定耐用年数とは、法律で決まっている会計に用いる年数のことです。この法定耐用年数では、木造は22年、鉄骨造は34年、そしてRC造は47年と設定されています。

法定耐用年数は実際の耐用年数とは関係はありませんが、ある程度、建物の強度や耐久性を反映した年数となっています。

RC造では、鉄筋とコンクリートを使用しているので、鉄筋とコンクリートの短所を補い合い、長所を生かした材料となっており耐久性・耐火性・耐震性・耐風性にも優れています。

RC造では、建物の自重が重いことから、遮音性も高いです。音は質量が高いと伝わりにくくなります。質量の高いRC造は、隣戸や上下階からの音も相対的に聞こえにくくなっています。

デメリットは次の通りです。

- 断熱性が低いため結露が発生しやすい

- 木造・鉄骨造に比べて建築費が高い

断熱性が低いRC造では、結露が発生しやすいです。結露の問題を解消するためには、適切に空気を入れ替える必要があります。

RC造は木造や軽量鉄骨造に比べると建築費が高いです。施工期間も長くなるため、賃貸経営者にとっては収益化するまでの時間がかかります。

1-4.SRC造:鉄骨造とRC造の特性を併せ持った構造

もう一つ、鉄骨造とRC造の特性を併せ持った構造をSRC造といいます。

骨組みとして設置した鉄骨の周りに、鉄筋を配置してコンクリートを流し込んでいきますので、RC造よりもさら耐震・耐火性に優れた構造となります。

SRC造のメリットは次の通りです。

- RC造に比べて耐震・耐火性に優れている

- RC造よりも優れている建物の強度と耐久性

RC造も耐震・耐火性は優れていましたが、SRC造はそれよりも耐震・耐火性に優れています。

また鉄骨造は、あまり耐火性に優れておらず、耐火被覆で覆う必要がありましたが、SRC造は鉄骨の周りをコンクリートで包むことにより、耐火性に関する懸念を解消しています。さらに鉄骨と鉄筋コンクリートの二重構造により、耐震性も非常に高くなっています。

鉄骨と鉄筋コンクリートの二重構造となっているので、RC造よりも強度、耐久性は優れています。そのため、10階以上の高層・超高層マンション・ビルなどの建築に多く採用されています。

デメリットは次の通りです。

- 建築構造の中でもっとも建築費が高い

SRC造は、耐震性や耐火性などが高いので安心感はありますが、建設にかかるコストがほかの構造に比べて高いです。施工期間も長くなります。

「構造ごとにメリットを比較したいあなたへ」

イエカレ厳選の建築メーカー各社が、木造・鉄骨・RC・SRCの特徴や費用・性能比較をひと目で把握できる資料をご用意しています。

今すぐ一括資料請求して、坪単価・耐用年数・ランニングコストを比較した実例つき資料で、投資判断に役立ててください。

資料請求はこちら(無料)

2.各構造の建築費を知る

「木造」「鉄骨造」「RC造」「SRC造」はそれぞれ異なる特徴を持った構造なので、建築費も異なります。

アパートや賃貸マンションの構造別の坪単価は下表の通りです。

| 構造 | 建築費の相場(坪単価) |

|---|---|

| 木造 | 坪70〜100万円 |

| 軽量鉄骨造 | 坪80〜110万円 |

| 重量鉄骨造 | 坪90〜120万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 坪100〜130万円 |

アパート経営を検討される方々なら、アパートやマンションなどの賃貸物件を建てる際にどれくらいの費用が掛かるものなのか?と気になるところでしょう。

どの程度の延べ床面積、容積率を確保できるかにもよりますが、例えば「敷地面積100坪」「指定容積率100%」「容積率は全て消化」「坪単価100万円」でしたら、建物だけで一億円掛かるイメージになります。

建築費は、工法によって幅が出ます。実際にはこれに諸経費などが掛かって来ます。

建築費を自己資金全てを賄える方はまれで、大多数の方々はアパートローンなどを利用して賄われると思います。そのため返済計画なども考慮していくと収益に一番直結してしまう部分です。オーナーとして建物やそれに付帯する設備にどうするか?を考える必要もありますし、建築費は建築会社が得意とする工法などで差が出てしまいます。

例えば、100坪の敷地面積にアパートを建てる場合、工法などの条件比較をしたとします。プランAとプランBの坪単価の差が3万円だった場合どう思われるでしょうか?「たった3万円の差なら!」と思うかもしれません。しかし、容積率100%でそれをすべて消化できる建物だと仮定すると、100坪なら建築費は300万円変わってきます。

このように、同じ土地にアパートを建てるにしても、建築会社によって建築プランは変わってしまうので、やはり多くの人たちが複数の建築会社のプランを取り寄せて比べるのだと思います。最大限収益を上げられるプランを見つけるために比較検討する意味はそこにあると思います。

エリアの賃貸需要の調査から始まり、建物設計・設備・経営プラン・諸経費など勘案した上で、20から30年先を見据えた最大限収益が上げられるプランを練っていく必要があります。

「家賃収益とローン返済のバランスが気になる方へ」 イエカレ厳選の建築メーカー各社が、建築コストと利回りを組み合わせた収支モデルや減価償却活用法がわかる資料を提供しています。 「収支モデルつき資料を取得

3.物件を探していると気になるアパートとマンションの違い

入居者の立場で、物件探しをしているとします。その時「アパート」や「マンション」の名称で表記された物件が出てきます。イメージ的には、マンションのほうがアパートよりも家賃が高く、建物が大きいなどのイメージがあるのではないでしょうか。

「具体的になにが違うのか?」と気になっている方もいらっしゃると思います。そこで、ここからはアパートとマンションの違いについて解説していきます。

3-1.アパートとマンションに法律的な違いはない

結論から申し上げると、アパートとマンションに法律的な違いはありません。そのため「明確にここが違う」といった定義もありません。建物の調査の際に、管理会社が使用する登記簿謄本にも、アパートとマンションはいずれも共同住宅とだけ記載されています。

3-2.アパートは2〜3階・マンションは4階以上のことが多い

アパートとマンションに明確な定義はありませんが、多くの人が階数によって認識を分けている傾向があります。一般的に、2〜3階建てならアパート、4階建て以上ならマンションと認識されていることが多いです。

3-3.アパートは木造・鉄骨造 マンションはRC造のことが多い

続いての判断基準は、物件の構造の違いです。

物件の構造が木造・軽量鉄骨造であればアパート、重量鉄骨造・RC造・SRC造であればマンションと判断される場合が多いです。

先ほど、構造ごとの建築費について説明しましたが、重量鉄骨造・RC造・SRC造のほうが木造・軽量鉄骨造に比べて、建築費が高くなります。

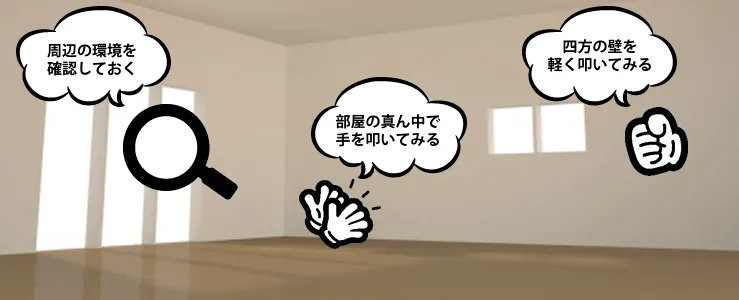

4.構造によるトラブルを避けるためのポイント

物件に入居した際に、なんらかのトラブルが発生する場合があります。その多くが物件の構造によるものです。そのような構造によるトラブルを避けるためのポイントとして「騒音トラブルの回避法」「湿気がたまりにくい物件」について解説していきます。

4-1.騒音トラブルを回避するためにできることを知る

騒音トラブルを回避するためには、まず、遮音性の高い構造で建築されている物件を選ぶ必要があります。

遮音性の高い構造は、RC造、SRC造の2つです。どちらの構造でも自重が重いため遮音性が高くなります。遮音性や防音性に重きを置きたい方は、RC造やSRC造の物件を選ぶことをおすすめします。

木造や鉄骨造の物件でも騒音トラブルを回避することができるよう、物件を決める前に確認すべきことを紹介します。

- 内覧時に部屋の中で実際に音を確認する

騒音に関しては、内覧時に実際に音を確認するようにすることです。少し静かにして耳を澄まし、隣戸から話し声が聞こえないか、窓を閉めても外からの音が聞こえないかを確認することがコツです。

4-2.湿気のたまりにくい物件を選ぶには窓枠やサッシの結露・壁紙をチェック

湿気の少ない物件を選ぶ際には、2つのポイントがあります。

- 窓枠やサッシに結露跡が残っていないかを確認してみる

- 木の仕上げ部分に結露による黒ずみ跡が残っていないか確認してみる

窓枠やサッシに結露がある場合は、外との温度差が激しいということです。その結露が原因で、湿気が高くなるので、窓枠やサッシに水垢による結露跡が残っていないか確認しておきましょう。

湿気がこもる物件は、床や壁のうち、木で仕上げた部分に黒ずんだ結露跡が残っています。木の部分に結露跡の黒ずみが残っている場合には、湿気がこもりやすい可能性があることを示しているので要注意です。

まとめ

入居者目線では、人によってアパートやマンションといった賃貸物件に求める条件は違ってくるものです。

トラブル回避を重視する人、耐火性などの安全面を重視する人、挙げていけばキリがありません。

すべての入居希望者が100%自分の希望を満たす物件を見つけることは難しいかもしれませんが、今回ご紹介した構造によっての違いを理解することによって、あなたの希望する条件に合う物件を探すことに役立てみてください。

また、物件オーナーを目指している方は、物件を探す入居者目線を意識して、間取りの他にも構造についてもしっかりとチェックをしてみて下さい。入居者満足が高まり定住率が上がれば、すなわちそれが賃貸経営の安定化に繋がります。

「まずは一歩踏み出してみる」

無料一括資料請求で、複数の建築プランと専門家のアドバイスを一括で比較し、あなたに最適な物件構造を見つけましょう!

資料請求して始める

この記事について

(記事企画)イエカレ編集部 (記事監修)竹内 英二

(竹内 英二プロフィール)

不動産鑑定事務所及び宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。

大手ディベロッパーで不動産開発に長く従事してきたことから土地活用に関する知見が豊富。

保有資格は不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。大阪大学出身。

Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.

- カテゴリ:

- アパートを建てるための基礎知識

アパートを建てるための基礎知識の関連記事

- 土地活用ならアパート経営:初心者向け賃貸経営と相続税対策の完全ガイド 公開

- アパート経営で知っておきたい減価償却費とは|基礎知識や計算方法、お得になるポイントを紹介 公開

- アパート経営の税務で気をつけたい経費の種類とは|長期安定の賃貸経営を続けるために経費の扱いを覚えよう 公開

- アパート経営の6つの節税効果と損益通算について|節税の仕組みをしっかり理解して利益を増やす方法を知ろう 公開

- アパート・マンションの構造を種類別に紹介|賃貸物件の構造を知って最適な物件を選ぶ 公開

- アパート経営の7つのリスク対策を紹介|やめた方がいいとあきらめる前に見直したいこと 公開

- アパート建築費が構造で変わる理由を解説|代表的な3つの構造・建て方・建築費について 公開

- 建築費のカギとなる坪単価決定の要因|タイミングによって変わることがある理由を解説 公開

- 木造建築のアパートが見直されている理由|建築費が安いだけじゃない魅力を紹介 公開

- 気になる建築費事情6つのポイントを紹介|工事費だけじゃないアパート建築 公開

- 中古より新築アパートへの投資をおすすめする理由とは|新築アパートを建てる上で知っておきたい5つの基本 公開

- 不動産投資初心者の6つの成功ポイントを紹介|勢いでアパート経営を始めて失敗しないために 公開

- アパート経営で成功率を上げる5つの秘訣|成功できる人の共通点とは? 公開

- 「満室経営なのに赤字?」アパート経営で多い落とし穴4つと対策とは 公開

- 失敗しないアパート建築会社の選び方|種類・特徴とメリット・デメリットを紹介 公開

- アパートローン完済後の抵当権抹消方法|必要書類・費用・手続きの流れを解説|不動産売却・不動産査定の一括査定サイト【イエカレ】 公開

- アパート建築会社を選ぶ5つのポイントを解説|避けたいトラブル事例も紹介 公開

- アパート経営に必要な費用と空室対策|新築・中古で異なるポイントとは? 公開

- アパート経営を始めるために必要なこと|初期費用から空室対策や老朽化対策などリスクヘッジを紹介 公開

- アパート経営で立地が大切な理由を解説|土地探しはどのように進めていけばいいのか? 公開