- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- 賃貸経営のメリット・デメリット

- 【イエカレ】コロナ禍が与えたアパート経営の影響|リモートワーク仕様やオンライン内見がポイント

【イエカレ】コロナ禍が与えたアパート経営の影響|リモートワーク仕様やオンライン内見がポイント

この記事を読むのにかかる時間:10分

目次

1.コロナが与えたアパート経営への影響

2021年になってもコロナウイルスによる影響が収束しない中、アパート経営が成り立つか不安に感じている方も多いと思います。

様々な業界がコロナウイルスの影響を受けていますが、アパート経営を含む不動産業界も例外ではありません。

しかし、アパート経営は生活に欠かせない衣・食・住の1つを担い、コロナによる影響を受ける一方でコロナ禍だからこそアパート経営の強みが発揮されている状況でもあります。

コロナがアパート経営に与えた影響を大きくまとめると以下の2つです。

- ・小さい間取りの賃料が減少した

- ・家賃滞納はむしろ改善された

それぞれの影響を詳しく見ていきましょう。

1-1.小さい間取りの賃料が減少した

アパート経営に与えた1つ目の影響は小さい間取りの賃料が減少したという点です。

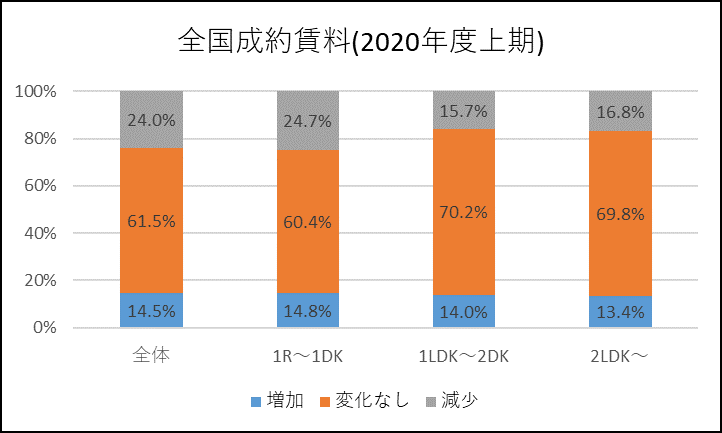

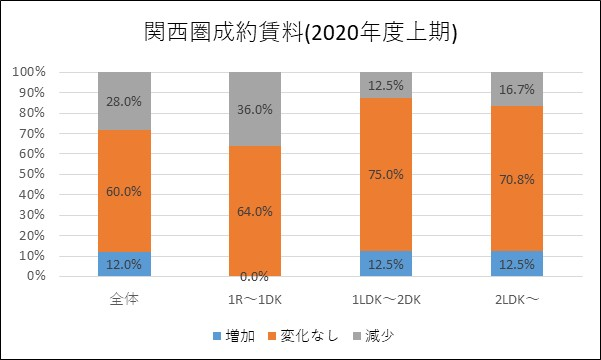

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会および日管協総合研究所による2020年12月における日管協短観では、2019年(コロナ前)と2020年(コロナ後)における間取り別の賃料の変化をアンケート調査しています。

出典:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会および日管協総合研究所「日管協短観(2020年12月)」(https://www.jpm.jp/marketdata/pdf/tankan24.pdf)

コロナ前とコロナ後においては、「1LDK~2DK」や「2LDK~」などの間取りに関しては、約7割が変化なしと回答しており、減少は16%前後となっています。

「1R~1DK」に関しては、約6割が変化なしと回答している一方で、25%弱が減少したと回答しており、小さな間取りに関しては賃料が下がっている物件が多いことが分かります。

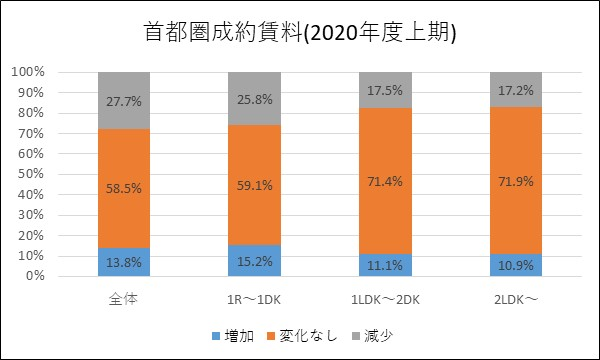

間取り別の賃料の変化は、地域によっても差があります。首都圏と関西圏の賃料の変化は下図の通りです。

出典:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会および日管協総合研究所「日管協短観(2020年12月)」(https://www.jpm.jp/marketdata/pdf/tankan24.pdf)

「1R~1DK」の賃料下落に関しては、首都圏よりも関西圏の方が著しい傾向があります。

関西圏では増加の回答が0%であり、減少の回答が36%。

「1R~1DK」のような小さな間取りの賃料が下がった理由には「大学のリモート授業」と「企業のリモートワーク化による転勤者の減少」の2つが挙げられます。

コロナ禍で多くの大学がリモート授業を行ったことから、学生が下宿を引き上げて実家に戻るといった動きも見られました。

さらに、各企業に転勤を伴う地域間移動を縮小する動きが見られたことも「1R~1DK」の賃貸需要の減少に影響を及ぼしています。特に転勤者の多い関西圏では「1R~1DK」への打撃が顕著であったということになります。

1-2.家賃滞納はむしろ改善された

少し意外ですが、コロナ禍では家賃滞納はむしろ改善されたという動きが見られました。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会および日管協総合研究所による2020年12月における日管協短観では、2019年(コロナ前)と2020年(コロナ後)の滞納率を公表しています。

地域における2ヶ月以上の滞納率は下表の通りです。

| 地域 | 2019年上期 | 2020年上期 |

|---|---|---|

| 首都圏 | 0.90% | 0.60% |

| 関西圏 | 1.40% | 1.10% |

| その他 | 1.00% | 1.00% |

| 全国 | 1.00% | 0.90% |

出典:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会および日管協総合研究所「日管協短観(2020年12月)」(https://www.jpm.jp/marketdata/pdf/tankan24.pdf)

滞納率は2019年~2020年にかけて全国では1.0%から0.9%に減っています。首都圏では0.9%から0.6%、関西圏では1.4%から1.1%まで減少しています。

コロナ禍では失業や離職をした人も多かったため、滞納は増えると懸念されていましたが、むしろ結果は改善されました。

理由としては、国による住居確保給付金の家賃補助の施策が功を奏したことによります。

住居確保給付金とは、休業等に伴う収入の減少によって、住居を失うおそれがある一定の要件を満たす人を対象に、原則3ヶ月の家賃を自治体から賃貸人(貸主)に対し支給する制度です。

国もマスコミを通じて住居確保給付金の補助金制度を広く国民にアピールしていたので、認知度の上昇とともに制度を利用する人が増え、結果的に滞納が減ったものと思われます。

また、入居率に関しても、特に大きな影響を受けていません。2019年(コロナ前)と2020年(コロナ後)の入居率は下表の通りです。

| 地域 | 2019年上期 | 2020年上期 |

|---|---|---|

| 首都圏 | 95.70% | 95.70% |

| 関西圏 | 97.40% | 97.20% |

| その他 | 92.00% | 92.60% |

| 全国 | 95.40% | 95.70% |

出典:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会および日管協総合研究所「日管協短観(2020年12月)」(https://www.jpm.jp/marketdata/pdf/tankan24.pdf)

入居率は関西圏では微減しましたが、全国では微増している状況です。

以上の点から、コロナがアパート経営に与えた影響はほとんどなく、全体的にコロナ前とほぼ同じ状況が保たれていると言えます。

2.ウィズコロナ時代でもアパート経営が有利な5つの理由

コロナがアパート経営に与えた影響はほとんどないと言いましたが、むしろコロナ禍ではアパート経営が有利と言える実態が見えてきました。

ウィズコロナ時代でもアパート経営が有利と言える理由には、以下の5つが挙げられます。

- ● オフィスのような事業系よりも賃貸需要が安定している

- ● 総じて金利が安い傾向にある

- ● 住居確保給付金の補助金制度がある

- ● 家賃保証会社が充実している

- ● 既にオンライン営業が浸透している

それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。

2-1.オフィスのような事業系よりも賃貸需要が安定している

アパート経営は賃貸系、仲介系、管理系に大きく分けられる不動産業の賃貸系の1つです。賃貸系にはアパート経営以外にも事務所やオフィスを賃貸する事業系もあります。

コロナ禍においてもアパート経営は、事業系よりも賃貸需要が安定している点が特徴です。

その理由は、オフィスはリモートワークの推進により賃貸需要が減少しつつあるためです。都内でも中小規模のオフィスは2020年の後半から早くも解約の動きが出始めました。

リモートワークは、一部の大企業はコロナが終息しても継続していくことを公表しており、事業系の賃貸需要が減少しているのは一過性の現象に留まらないと予想されます。

ウィズコロナをきっかけに、リモートワークが一般的な働き方として浸透した場合には、オフィスの需要は今後さらに減少していく懸念も。

一方で、リモートワークが推進されても、住むところは必要ですので、アパートのような住居系の賃貸需要は底堅く存在していきます。

都内で仕事部屋がない家に住んでいる人の中には、郊外の仕事部屋を確保できる広い家に引っ越した人もおり、アパートは郊外でもチャンスが広がってきた状況です。

よって、アパートのような住居系の土地活用は、事業系の土地活用より手堅いと言えます。

2-2.総じて金利が安い状況にある

土地活用をこれから始めるのであれば、現在は総じて金利が安い状況にある点が今までと比べて大きく有利です。

国内のマイナス金利政策による超低金利状態は2013年頃より開始されましたが、コロナで景気後退の懸念が生じたことから、低金利はまだ当面続く見込みが出てきました。

コロナにより観光業や飲食業、アパレル業などが打撃を受けています。日銀が政策金利を引き上げた場合には体力を失いかけている企業の返済負担が増えるため、金利をなかなか上げられないのが現状です。

超低金利政策が継続された場合には、アパートローンや不動産投資ローンの金利も総じて低金利が続くため、今後もアパート経営に有利な状況がしばらく継続するでしょう。

2-3.住居確保給付金の補助金制度がある

アパート経営は、住居確保給付金の補助金制度があるという点でも有利です。

家賃補助制度には、主に「住居確保給付金」と「家賃支援給付金」の2種類があります。

住居確保給付金とは、アパート等の住宅の家賃を補助する制度です。家賃支援給付金とは、店舗やオフィスといった事業系の家賃を補助する制度です。

住居確保給付金は、コロナ禍以前にあった補助制度で、制度自体は今後も存続することが見込まれます。

一方で、家賃支援給付金はコロナによって急遽できた制度で、2021年2月15日をもって申請の受付も終了してしまいました。

そのため、事業系の家賃に関しては補助する制度がなくなってしまったと言えます。

アパート経営であれば、住居確保給付金の補助金制度が存続していることから、事業系の土地活用より安心して賃貸経営を続けることができます。

2-4.家賃保証会社が充実している

アパートのような住居系の賃貸経営であれば、家賃保証会社が充実している点も有利です。家賃保証会社とは、借主が家賃を滞納したときに家賃の保証をしてくれる会社です。

家賃保証会社はアパート経営を含む住宅関連は数多くありますが、店舗やオフィスなどの事業関連は限られています。

コロナは、飲食店やカラオケ店などのような緊急事態宣言による時短営業の影響を受ける店舗に大きなダメージを与えています。家賃不払いの対策がしにくい事業系の土地活用はリスクが高くなってきているという点に注意が必要です。

よって、これから土地活用を始めるのであれば、家賃保証体制が充実したアパートの方が有利なのです。

2-5.既にオンライン営業が浸透している

アパート経営は既に不動産会社のオンライン営業が浸透している点も有利な部分です。

不動産会社に所属する宅地建物取引士は、賃貸借契約を締結する前に契約後のトラブルを防ぐために借主に対して重要事項説明を行います。

これまでは宅地建物取引士が押印した重要事項説明書を借主に交付して、対面で説明する必要がありました。

しかし、2017年10月から賃貸仲介は以下の3つの条件を満たしている場合、パソコンやテレビなどの端末を使用しての説明(IT重説)を行っても良いと認められています。

- ①安定した双方向の通話が可能

- ②文字・音声を十分に認識できる

- ③事前に説明書類を送付しておく

賃貸仲介はコロナ禍以前より、パソコンやテレビなどの端末を利用してリモートで契約を進める業務が確立されており、非対面型の営業が進められてきました。

また、昨今はインターネット広告で物件の動画や360°ビューイングが掲載されることで、入居希望者が物件を見に行かずにオンライン内見ができるようにもなっています。

コロナ禍以前からオンライン営業が浸透していたため、今後もし対面での接客を敬遠する顧客が増えてきても、安心して入居者募集を不動産会社に任せられるでしょう。

3.コロナだからこそ見直したいアパート経営のメリット

ウィズコロナ時代でもアパート経営が有利な状況にあると言っても、アパート経営が必ず成功するという保証はありません。

そのため、なかなかアパート経営に一歩を踏み出せずにいる方も多いと思います。

しかし、コロナ禍で今一度アパート経営のメリットを見直してみると、コロナだからこそ大きな恩恵が受けられるメリットも数多くあることに気づきます。

コロナだからこそ見直したいアパート経営のメリットは以下の3つです。

- ・幅広いエリアに賃貸需要が点在する

- ・相続税の節税効果が高い

- ・所得税の節税効果も期待できる

それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

3-1.幅広いエリアに賃貸需要が存在する

アパートやマンションのような住居系の土地活用の場合には、幅広いエリアに賃貸需要が存在する点がメリットです。

オフィスや店舗のような事業系の土地活用の場合には、限られた地域だけしか賃貸需要が存在しませんが、住居系の土地活用ならかなり広い範囲で行うことができます。

しかも、コロナによってリモートワークが定着したことで、広い家を求めて郊外や地方に移り住む人たちも増えてきました。

リモートワークによって、企業はオフィスを借りる必要性が低くなったことから、今後はオフィスの賃貸事業は厳しくなっていくことが予想されます。

一方で、リモートワークによって、郊外に移り住む人が増えたことで、今後はアパートの賃貸事業は広いエリアにチャンスが広がっていくことが見込まれます。

よって、ウィズコロナ時代においては、事業系よりも住居系の賃貸事業の優位性が高く、アパートを選択することにメリットがあるのです。

3-2.相続税の節税効果が高い

アパート経営は相続税の節税効果が高いというメリットがあります。アパート経営では、不動産を他人に貸すと建物も土地も相続税評価額が減額されます。

他人に貸している不動産(収益物件)の相続税評価額の計算方法は以下の通りです。

- (建物)

- (土地)

建物の評価額 = 建物の固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)

土地の評価額 = 自用地としての価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

借家権割合は全国一律で「30%」です。借地権割合は各路線に対し、30%~90%の範囲で指定された割合のことを指します。

賃貸割合とは、相続時の入居率のことです。賃貸割合は、建物も土地も同じ数値のものを用います。

ここでポイントとなるのは、相続税の評価額は相続時の入居率が影響するということです。相続時の入居率が100%であれば、相続税評価額が最も低くなるという仕組みです。

例えば、今からアパート経営を始めて20年後に相続が生じるものとします。今後、ウィズコロナリモートワークが一層定着していくことを考慮すると、20年後に入居率が高いのは事業系のオフィスよりも住居系のアパートであると予想できます。

アパートのような住居系の賃貸需要は、生活に欠かせない衣・食・住に関するものなので時代が進んでも簡単になくなるものではありません。

よって、アパート経営は将来に渡って高い入居率の維持が予想されるため、相続時も高い賃貸割合活かすことにより相続税の節税効果が期待されるのです。

3-3.所得税の節税効果も期待できる

アパート経営では、運用にかかった費用を経費として計上できるので所得税の節税効果が期待できる点もメリットです。

特に大きな節税効果が期待できるのが減価償却費です。減価償却費とは、経年劣化による建物の資産価値の減少のことで、実際に支出が生じているわけではないにもかかわらず、経費として計上できます。

アパート経営で得た収入は不動産所得に分類されます。不動産所得は、給与所得といった他の所得と合算されてから税率が決まる総合課税です。所得が増えれば所得税が高くなる累進課税が適用されているという点に注意が必要です。

本来は不動産所得に給与所得などを加算することによって所得税の税率が高くなりますが、減価償却費を経費として計上することで所得税の節税効果が期待できます。

建物の構造や築年数で減価償却費を計上できる期間は異なりますが、所得税の節税効果は収入増加と同じ意味合いを持つため、大きなメリットと言えるでしょう。

4.ウィズコロナ時代で取るべきリスクヘッジ策

「ウィズコロナの昨今だからこそアパート経営を始めるべきだ」と安易にアパート経営を奨めるつもりは毛頭ありません。

ただ、強調したいことは、アパート経営に有利な状況でも、アパート経営にリスクを伴うという点は変わらないため、リスクヘッジ策をきちんと押さえてから始めることが重要だと申し上げたいのです。

ウィズコロナ時代で取るべきリスクヘッジ策として、以下の3つが挙げられます。

- ・リモートワークに対応した建物企画とする

- ・家賃滞納対策をしっかりと行う

- ・オンライン内見に対応した管理会社に管理を委託する

それぞれのリスクヘッジ策を詳しく見ていきましょう。

4-1.リモートワークに対応した建物企画とする

これからアパートを新築する場合には、リモートワークに対応した建物企画とすることがポイントです。

コロナ禍では企業がリモートワークを推進していることから、仕事部屋を確保できる家を求めて都市部から郊外に引っ越す動きが見られます。

リモートワーク関連の引っ越し需要を捉えるためにも、リモートワークをしやすい物件を建てておくことが重要です。

リモートワークに対応した建物企画としては、以下のようなものがあります。

【リモートワークに対応した建物企画】

- ・DEN(書斎)を設ける

- ・高速インターネット通信を整備する

- ・広めのリビングを設ける

ハウスメーカーを1社に絞って相談すると、建物の企画は似たようなものになるケースが多いため、複数のハウスメーカーに相談することをおすすめします。

その理由は、ハウスメーカーごとに在籍している設計士が異なることから、アイディアもハウスメーカーによって違ってくるためです。

複数のハウスメーカーに相談した場合、異なる設計士がアパートを設計するため、違った視点でリモートワークに対応した建物企画を提案してもらえます。

より良いアイディアを取り入れながらリモートワークに対応した建物を建てるためには、複数のハウスメーカーに建物プランの提案をしてもらうことが効果的です。

複数のハウスメーカーからアパート建築のプランを請求するなら、アパート経営プラン一括比較サービスの利用も検討するといいでしょう。

無料で複数のハウスメーカーからアパートプランのための個別コンサルティングを受けられるため、比較的容易に複数の設計プランが入手でき、各社のプランが比較できるからです。

つまり、アパート経営プラン一括比較サービスへ参画している会社から、設計プランだけではなく、建設費や収支予測の提案も受けられることから、優れた設計プラン、コストを抑えたアパートを建てることが可能になってくるのです。

コロナ禍だからと限ったことではないですが、どのようなアパートを建てたいか?という設計プランは最も重要となってくるので、そうしたサービスも上手く利用しながら良い建物企画を見つけていくと良いでしょう。

4-2.家賃滞納対策をしっかりと行う

コロナ禍におけるアパート経営では、家賃滞納対策をしっかりと行うことがポイントです。コロナで失業した人や収入減った人は多く、これから新規の入居者を募集するにあたり、事前に家賃滞納対策を行っておくことが重要となります。

家賃滞納対策としては、主に以下の2点が挙げられます。

【家賃滞納対策】

- ・家賃保証会社の加入を義務付ける

- ・敷金を2ヶ月以上取る

1つ目は、家賃保証会社の加入を義務付けるということです。家賃保証会社が付いていれば、借主の家賃不払いが生じても家賃保証会社が代わりに家賃を支払ってくれます。

家賃保証は連帯保証人を義務付けるという選択肢もありますが、連帯保証人は資力のある適切な人が見つかりにくい、契約途中で連絡が取れなくなるなどの問題もあります。

また、2020年4月以降からは民法改正によって個人の連帯保証人を付ける場合、極度額の設定が必要となりました。極度額とは、連帯保証人が責任を負う金額の範囲のことです。

民法改正によって、個人の連帯保証人を取ることに関しては手続きが煩雑となっています。家賃保証会社であれば極度額の設定は不要なので、簡単に保証を取ることができます。

昨今は借主も個人の連帯保証人より家賃保証会社の方を望むケースが多いため、家賃滞納対策をするなら家賃保証会社を利用した方が便利です。

2つ目は、敷金を家賃の2ヶ月以上取るということです。敷金は借主の家賃不払いといった債務不履行を担保する預り金を意味します。借主が家賃不払いをした場合、預かっている敷金を家賃へ充当することが可能です。

一般的に賃貸借契約は借主が3ヶ月以上家賃を滞納するといったように悪質でなければ、貸主から契約解除をできないとされています。

逆に言えば、2ヶ月の家賃滞納では契約を解除することはできないということです。よって、敷金は家賃の2ヶ月以上預かっておくことが望ましいと言えます。

4-3.オンライン内見に対応した管理会社に管理を委託する

コロナ禍におけるアパート経営では、IT重説またはオンライン内見に対応した管理会社に管理を委託することがポイントです。

管理会社は物件の管理だけでなく、空室時に入居者を決めるという重要な役割があります。コロナ発生後、不動産業界の中でも非対面による営業スタイルが求められるようになり、オンライン営業が急速に普及しました。

非対面での営業でポイントとなるのが、入口部分のオンライン内見です。物件広告の中に動画や360°ビューイングを掲載していると、非対面を希望する入居希望者が実際に物件を見ずに検討をすることができます。

非対面を希望する顧客にとって、オンライン内見は魅力的なサービスなので、オンライン内見に対応すれば物件の検討者が増えることで自然と入居者も決まる可能性も。

物件広告に動画や360°ビューイングを掲載するかは、管理会社によって対応が分かれます。同じ物件でもオンライン内見に対応している管理会社の方が空室は埋まりやすいです。

オンライン内見は、コロナ禍が終わっても主流となっていく可能性があります。そのため、もし今の管理会社がオンライン内見に対応していない場合は、管理会社を切り替えるのも対策の1つです。

管理会社の切り替えについても、賃貸経営無料相談サービスがおすすめです。無料で複数の管理会社から新たな管理メニューの提案を受けられることから、より自分の希望する条件に合った管理会社を見つけることができるサービスです。

無料相談をする際は、各社にコロナ禍における営業対応を確認しておくことがポイントです。提案に参画している企業はコロナに対する様々な工夫をしているので、比較をしながら気に入った会社が見つかったら、ぜひ情報を集めて切り替えを検討してください。

まとめ

以上、コロナでもアパート経営は成り立つかについて解説してきました。コロナが大学のリモート授業化や転勤者を減少させることで、単身者向けの間取りの賃料が下がるという影響が見られました。

しかし、一方、国の住居確保給付金の家賃補助の施策が功を奏したことで滞納率は下がっています。ウィズコロナ時代におけるアパート経営は「賃貸需要が安定している」、「家賃保証会社が充実している」などの理由から、いまだ土地活用は有利と言えます。

また、賃貸割合を高く維持できるアパートは、他の土地活用と比べると相続税対策効果も高いです。

もちろん、従来のリスクヘッジに加えて、ポストコロナ時代におけるアパート経営のリスクヘッジ策もプラスして考慮する必要があります。例えば、「リモートワークに対応した建物企画とする」、「オンライン内見にも対応した管理会社に管理を委託する」といったことです。

こうした状況下だからこそ、尚更、アパート建築や経営プランは複数のプランを必ず比べなくてはなりません。適切な建築会社や管理会社を選んでこそ、安定したアパート経営を目指せると言えましょう。しっかりと情報を集めて、じっくりと納得ができるプランを検討して頂きたいと願っております。

執筆者の紹介

竹内 英二

(プロフィール)

不動産鑑定事務所及び宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。

大手ディベロッパーで不動産開発に長く従事してきたことから土地活用に強い。

保有資格は不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。大阪大学出身。

この記事について

(記事企画/監修)イエカレ編集部

- カテゴリ:

- 賃貸経営のメリット・デメリット

賃貸経営のメリット・デメリットの関連記事

- 【土地活用】高齢者施設運営の利回りは?施設種別ごとの収益モデルから事例紹介まで詳細解説 公開

- 遊休地の税金対策と安定収入を実現!専門家が教える賃貸経営成功ガイド 公開

- 土地活用の固定資産税は軽減できる!特例措置と節税対策を専門家が解説 公開

- 土地管理委託の全知識|相続者が知るべきメリット・デメリットと費用 公開

- 土地活用、高齢者施設経営という選択肢|介護保険制度との連携で安定収入と地域貢献 公開

- 相続した土地の活用方法|専門家に相談して安定収入を得る全ガイド 公開

- 土地活用で高齢者施設経営を始める完全ガイド|安定収入と社会貢献の両立 公開

- 気になるアパート経営の成功率は?|ポイントをおさえて成功率を上げよう! 公開

- 相続するアパート経営で健全経営を目指したいなら|健全経営を目指す上での相続のメリットと注意点 公開

- 長期安定を目指すシニア向け賃貸住宅の経営|入居者ニーズを捉えた土地活用のススメ 公開

- 人気のガレージハウス経営とは|入居者ニーズを捉えた土地活用のススメ 公開

- 高い入居継続率が確保できる共働き向け賃貸物件の特徴|建てる上でのポイントや注意点も解説 公開

- 賃貸経営の差別化を図るデザイナーズ物件とは|入居者ニーズを捉えた土地活用のススメ 公開

- 長期安定経営へ繋がるペット共生型賃貸を紹介|入居者ニーズを捉えた土地活用のススメ 公開

- 2025年義務化の省エネ住宅とは?アパート経営への影響と対応策を解説 公開

- 持ち家を賃貸住宅に建て替えるメリット・デメリット|成功の秘訣も紹介 公開

- 土地活用初心者向け|アパート経営に欠かせないリスクヘッジ術 公開

- 収益を変えるオペレーショナルアセットとは?|アパート・マンション経営で収益を最大化させる理論とは? 公開

- 高い入居率につながるコンセプト型賃貸を解説|アパート・マンション経営の収益を最大化する方法 公開

- 賃貸経営の重要ポイント|賃貸オーナーになりたい方必見 公開