- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- FAQーよくあるご質問ー

- 【ウッドショックとは?】土地活用や不動産売却に与える影響を解説します【イエカレ】

【ウッドショックとは?】土地活用や不動産売却に与える影響を解説します【イエカレ】

この記事を読むのにかかる時間:10分

|

《このコラムのポイント》 新型コロナウィルスの影響でウッドショックが生じています。輸入木材が高騰し、新築の木造住宅が建てにくくなっています。ウッドショックの概要と対策について解説します。 |

2021年に入り建築業界の中でウッドショックという言葉が使われるようになっています。

ウッドショックとは、輸入木材の価格が高騰している状況のことです。

ウッドショックは、これから住宅を購入する人や土地活用を行う人にとってはマイナス面が強く向かい風となっています。

一方で、戸建てを売却する人にとってはプラス面が強く追い風となっています。

ウッドショック下の状況では、土地活用や不動産売却において適切な対策を取りながら状況を乗り越えていく必要があります。

この記事では、「ウッドショックが不動産に与える影響」について解説します。

ウッドショックの原因や、ウッドショック下における土地活用のポイント、戸建て売却のコツ等について紹介します。

目次

1.ウッドショックの原因

ウッドショックとは、輸入木材の急激な価格高騰のことです。

ウッドショックは、米国や中国の木材需要が増えたことで、日本に木材が回ってこなくなったことが原因として挙げられます。

米国で木材需要が増えたのは、新型コロナウィルスによりテレワークが普及したため、郊外に木造住宅を建築する動きが生じたことによります。

また、中国はいち早く新型コロナウィルスを克服したことを世界に公言し、景気を先行して回復させようとしたことから住宅需要が増えました。

その結果、世界の木材が米国と中国に流れていきました。

一方で、日本では2019年から2020年にかけて木材の輸入量が減少していた時期にあり、世界の中で木材の購買力が弱まっている状況でした。

タイミング的に世界の木材が、購買力の強い米国や中国に木材が買い取られた形になり、日本向けの木材が確保しにくくなってしまったのです。

ウッドショックの直接的な原因は新型コロナウィルスですが、遠因は国内における林業の衰退もあります。

林業従事者の高齢化が進んでいき、住宅メーカーが海外から安い木材を多く輸入するようになったことから、国内林業は自然と力を失っていきました。

輸入材に頼ってきた日本は国際間競争に巻き込まれやすい体質となっており、他国の需要が高まると購買力で負けてしまう状況にあるのです。

2.ウッドショックの影響

この章では、ウッドショックの影響について解説します。

国内の住宅建築では、国産材を使って家を建てている住宅メーカーや工務店も存在します。

ウッドショックは輸入木材の価格高騰であるため、元々国産材を使っていた住宅メーカー等にはあまり影響が出ていない状況です。

しかし、ローコスト住宅や建売住宅を提供している住宅メーカーでは、輸入材の依存度が高いことから、ウッドショックの影響を大きく受けています。

そのため、ローコスト住宅や建売住宅の安めの新築住宅を買おうとしていた人はウッドショックによって住宅を建てにくくなったといえます。

3.すぐにはできない国産材への切り替え

国内には一定規模の林業がありますが、すぐには国産材への切り替えができない事情があります。

国内の林業ではスギやヒノキといった木材が多く育てられていますが、これらは柱に適しており、強い強度が求められる梁(はり:柱と柱を繋ぐ横架材のこと)には適していません。

日本で多く輸入されているベイマツやレイウッド集成材と呼ばれるものは、梁材として利用されています。

国内で梁に適した木材としてはカラマツが挙げられますが、カラマツは供給量が少ないことから輸入材をすべて国産のカラマツ置き換えることは不可能な状況です。

林業は商品の生産期間のスパンが長く、1本の木材を出荷するまで30年~50年程度の時間がかかります。

ウッドショックは、一時的な品不足であると考えられることから、急に国内の林業が梁に適した木材を育てる方向に変わるとは考えにくいのです。

4.ウッドショック前からの建築費の推移

ウッドショック前からの建築費の推移について解説します。

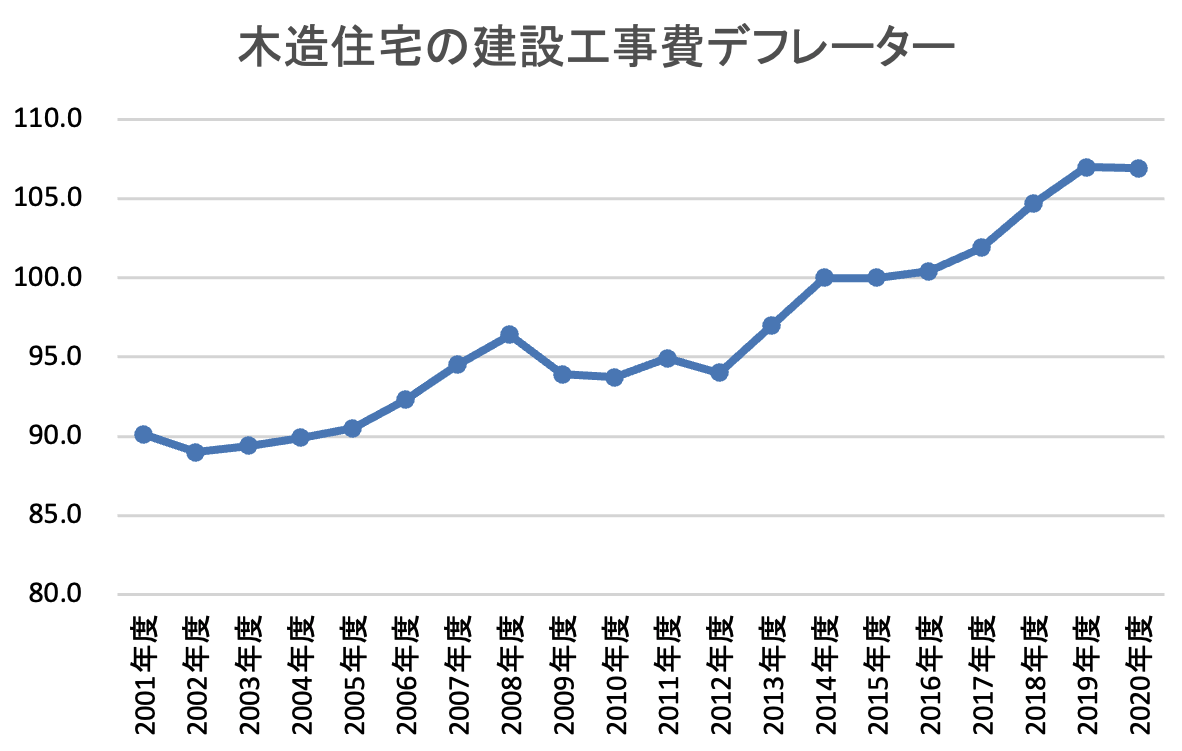

木造住宅の建築費に関しては、ウッドショック以前から価格の高騰が続いています。

過去20年における木造住宅の建築工事費デフレーターの推移は以下の通りです。

建築工事費デフレーターとは、建築費の値動きを示す指標になります。

出典:政府統計の総合窓口「建築費工事費デフレーター」

出典:政府統計の総合窓口「建築費工事費デフレーター」

建築費は2012年度以降上昇傾向が続いています。

2011年に東日本大震災が発生したことで、復興事業によって職人が不足したことをきっかけに建設費の高騰が始ました。

その後、国内の職人が高齢化によって退職していったことからさらに職人が不足し、建築費の高騰が続いています。

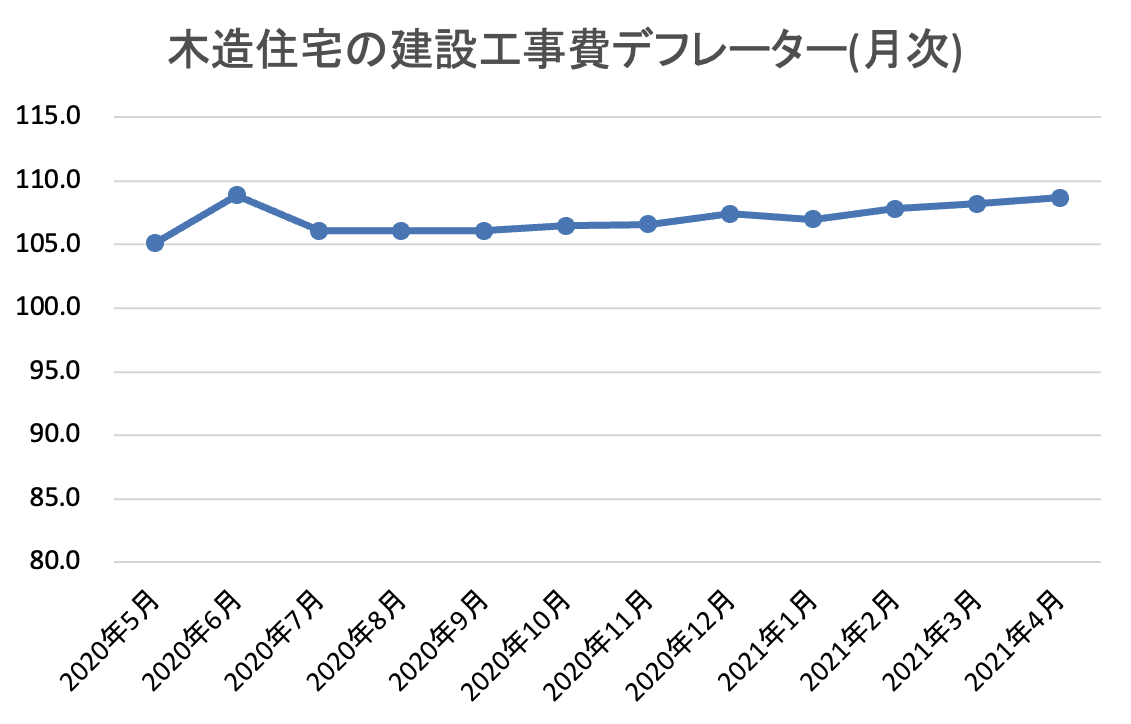

ここで、直近の1年間における月次の建築工事費デフレーターについて見てみます。

出典:国土交通省「建設工事費デフレーター」

出典:国土交通省「建設工事費デフレーター」

ウッドショックが騒がれ始めたのは2021年3月頃からですが、建築費デフレーターに関してはそれほど上昇していません。

むしろ過去20年間における上昇の方が大きく、特にここ10年間はウッドショック以上の価格高騰を経験していることになります。

昨今は、ウッドショックとは関係なく建築費が高くなっている状況が続いています。

そのため、ウッドショックが沈静化したとしても、国内の職人不足によって今後も建築費は上昇していく可能性はあるのです。

5.ウッドショック下における土地活用のポイント

この章ではウッドショック下における土地活用のポイントについて解説します。

5-1.木造以外の材料でも検討する

土地活用を行う場合は、木造以外の材料でも検討することがポイントです。

例えばアパートの場合、材料別における建築費は下表のようになっています。

| 材料 | 坪単価相場 |

|---|---|

| 木造 | 坪70万円~90万円 |

| 軽量鉄骨造 | 坪80万円~100万円 |

| 重量鉄骨造 | 坪90万円~110万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 坪100万円~120万円 |

木造は確かに仕様を低くすれば安くはなりますが、建築費の相場は他の材料とオーバーラップしており、必ずしも一番安いわけではありません。

アパートは軽量鉄骨造が主流であり、木造は必ずしも最も用いられている材料ではないのです。

材料を木造に変えても建築費が安くならないのは、建築費は材料以外の部分も価格に影響を与えていることが理由となります。

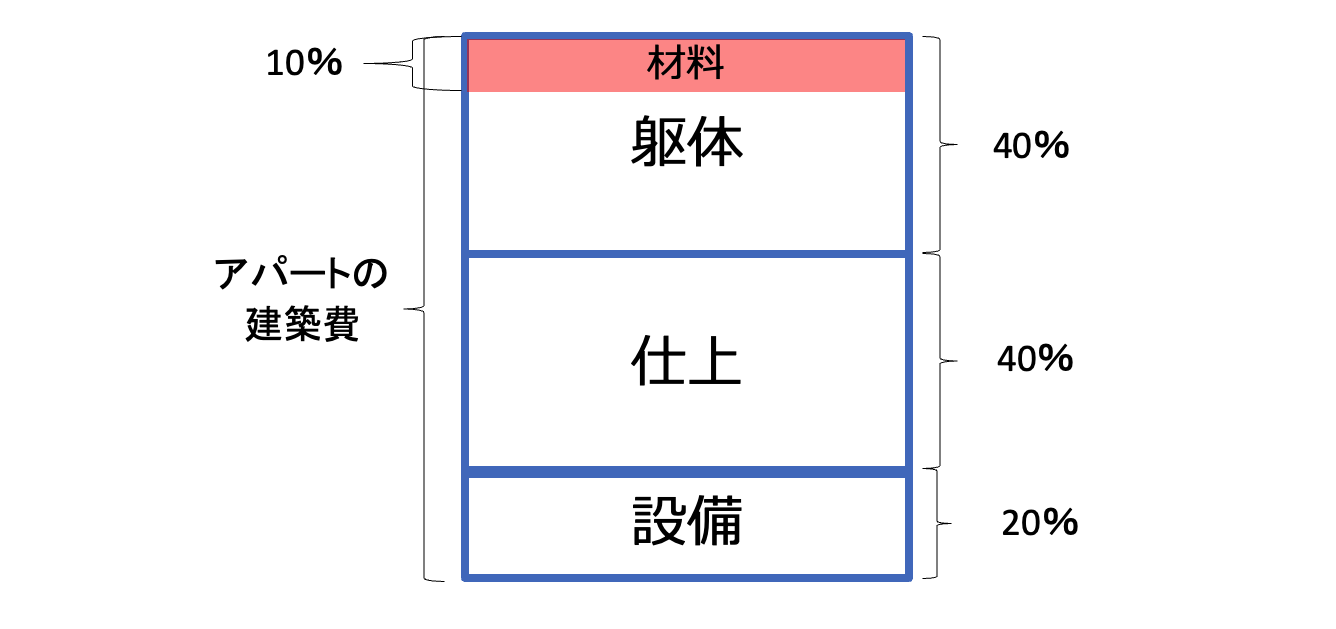

例えばアパートの建築費の内訳のイメージを示すと、下図の通りです。

アパートの建築費は、大きく分けて躯体が40%、仕上げが40%、設備が20%程度を占めます。

躯体とは、基礎や床、壁、柱、屋根等のことです。

仕上げは、外壁材や内装材等の目に見える部分の建材になります。

設備は、電気や給排水、空調等の住宅設備のことです。

木造や軽量鉄骨、重量鉄骨等の材料は躯体の中に含まれます。

躯体には基礎や屋根等も含み、実際に材料が建物価格に影響を与えるのは全体の1割程度となります。

そのため、木造であっても軽量鉄骨造よりも良い設備や仕上げ材を選択すれば建築費は高くなります。

建築費を抑えるのであれば、材料だけでなく仕上げや設備の仕様を見直すことがとても重要となるのです。

また、木造の場合、たとえ建築費を安く抑えられたとしても「借主からのイメージが悪い」というデメリットがあります。

昨今は建築技術が進んでいますので、木造が機能的に軽量鉄骨造よりも劣る部分は少なくなってきました。

しかしながら、借主の中には「木造は地震に弱い」とか「木造は音がうるさい」といったイメージを持ち、最初から木造を検討しない人も多いのは事実です。

竣工後の賃貸経営のしやすさを考慮すると、木造以外の材料もしっかりと比較して検討することが重要となってきます。

ハウスメーカーは、各社が得意とする材料や工法を持ち合わせています。

例えば、A社は木造、B社は軽量鉄骨造、C社は鉄筋コンクリート造と言ったように各社は得意な材料を用いた工法を持っているため、複数のハウスメーカーから提案を受けると自然と材料の幅を広げた状態で検討ができるようになります。

また、ハウスメーカーが提案するアパートのプランは、仕上げ材や設備の仕様が異なりますので、軽量鉄骨造でも木造よりも安い建築費が得られることもあります。

木造以外でも安くて良いアパートプランを見つけることも可能性はゼロではないため、そのためにも比較検討は必要になってくるのです。

5-2.VE・CD提案を受ける

次に、ウッドショック下で建築費を抑えていくには、VE・CD提案を受けることもポイントです。

VEはValue Engineeringの略で、「ブイイー」と読みます。

VEとは、本質的な価値や機能を落とさずにコストを削減することです。

CDはCost Downの略で、「シーディー」と読みます。

CDとは、仕様を落としてコストを削減することを指します。

ハウスメーカーから見積もりをもらったら、「VEとCDの提案をお願いします。」と伝えれば、先方からVEとCDの提案が出てきます。

VE・CDは、高圧的な交渉によって無理矢理に建築費を下げるのとは違います。

先方から減額案のアイディアを出してもらい、それを発注者が承認することで金額を下げていくプロセスです。

論理的に請負工事金額を下げていく方法ですので、ハウスメーカーと良好な関係を保つことができ、交渉が苦手な人でも金額を下げることができる点が特徴となっています。

VE・CDも粘り強く行っていくと、当初の見積もり金額から1割程度の金額を下げられることもあります。

ハウスメーカーに知恵を出してもらうことで、ウッドショック前の相場に戻すこともできるのです。

尚、VE・CD提案を受けるのであれば、必ず請負工事契約前に行うことがポイントとなります。

請負工事契約前であれば、ハウスメーカーは工事を受注するために必死になって知恵を出してくれますので、減額効果は高いです。

5-3.サブリースは選択しない

ウッドショック下で土地活用を行うには、サブリースは選択しないこともポイントです。

竣工後のアパートの管理方式は、大きく分けてサブリースと管理委託の2種類に分けられます。

サブリースとは、いわゆる「家賃保証」や「空室保証」と呼ばれる管理方式のことです。

建物所有者は、アパート全体をサブリース会社(管理会社)に賃貸し、サブリース会社が各入居者と転貸借契約を締結します。

建物所有者は入居状況に関わらず、サブリース会社から毎月固定の賃料が振り込まれます。

サブリース会社から振り込まれる賃料は、満室想定時の賃料から15%程度の管理手数料を差し引いた金額です。

一方で、管理委託とは、管理会社に管理を委託する管理方式です。

建物所有者と入居者は直接賃貸借契約を締結し、建物所有者は入居が発生している賃料の5%程度の管理委託料を支払います。

サブリースは空室の状況に関わらず賃料が固定であるため、空室リスクは直接負っていない管理方式です。

ただし、サブリース会社が差し引く手数料が15%程度であることから、収益性は低くなります。

一方で、管理委託方式は、入居者と直接賃貸借契約を締結するため、空室リスクを直接負っている管理方式です。

ただし、管理会社に支払う手数料は5%程度であることから、収益性は高くなります。

ここで、サブリースの賃料は固定ですが、その賃料はどんなに空室が発生しても永久に固定ではないという点がポイントです。

サブリースでは空室が増えるとサブリース会社から賃料減額要請があるため、サブリースでも空室リスクは間接的に負っていることになります。

結局のところサブリースも管理委託も空室が発生すれば賃料は下がりますので、管理委託を選択した方が長い目で見てもアパート経営は儲かるのです。

ウッドショック前に建てたアパートをサブリースで経営するよりも、ウッドショックのときに建てたアパートを管理委託で経営した方が利回りは高くなることは十分に考えられます。

ウッドショックのような建築費が高騰している時期は、収益性を考慮して適切な管理方式を選択することがポイントです。

6.ウッドショックでチャンスが広がる戸建ての売却について

この章ではウッドショックでチャンスが広がる戸建て売却します。

6-1.首都圏は都内から郊外への転出傾向がある

ウッドショックは、新型コロナウィルスが原因となって生じていますが、国内では新型コロナウィルスによって首都圏で人口が都内から郊外へ転出する傾向が出始めています。

総務省が公表している「新型コロナウイルス感染症の流行と東京都の国内移動者数の状況」では、以下のようなコメントがあります。

【総務省:新型コロナウイルス感染症の流行と東京都の国内移動者数の状況より抜粋】

| 東京都からの転出の状況をみると、37道県において、東京都からの転出者数が増加しており、特に神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、茨城県といった近隣の県で大きく増加しています。 |

国内では新型コロナウィルスによって企業のテレワーク化が一気に浸透したことから、仕事部屋が確保できる広い住宅を求めて都内から郊外に移り住む人が増加しました。

特に、古いマンションの場合、一部のキャリアは光回線を使うことができず、テレワークに支障をきたすことがあります。

戸建てであれば光回線を直接引き込むことができるため、郊外で戸建て住宅を購入する人が増えてきています。

しかしながら、新築物件はウッドショックによって建築費が割高となってしまいます。

そこで人気が出始めているのがウッドショックとは関係なく割安に購入できる中古の戸建てです。

コロナをきっかけに始まったウッドショックは、皮肉にも戸建ての売主にとってはチャンスを生み出してくれる味方のような存在となっています。

6-2.戸建ての価格は回復している

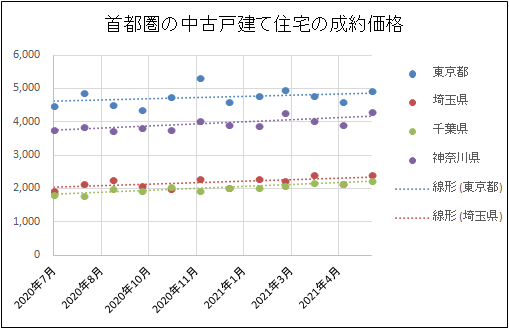

首都圏の中古戸建ての価格は回復している状況にあります。

2020年7月から2021年6月にかけての1年間の首都圏における戸建住宅の価格の推移を示すと下図の通りです。

出典:公益財団法人東日本不動産流通機構「月例速報Market Watch 2021年6月度」

戸建ての価格の変化を近似曲線(図中の点線)で示すと、各県とも右肩上がりとなっています。

2020年は新型コロナウィルスによって、中古住宅市場が一瞬停滞しましたが、その後はすぐに回復し、価格は上昇傾向が続いています。

ここからも分かる通り、戸建て住宅は、新型コロナウィルスとウッドショックによって売りどきとなっているのです。

6-3.売却するなら複数の不動産会社に査定を依頼することがポイント

戸建て住宅を売却するなら、複数の不動産会社に査定を依頼することがポイントです。

戸建ての売却では、最初に不動産会社に査定を依頼することから始めます。

査定とは売却予想価格の算出になりますが、査定価格は不動産会社を変えると金額が異なることが通常です。

査定価格は不動産会社が売れると考えている価格になるため、基本的には高く売る自信がある会社ほど高い価格を提示してきます。

査定価格は、マンションよりも戸建ての方が不動産会社による差が開く傾向にあります。

不動産会社にとって、査定はマンションよりも戸建ての方が難しく、不動産会社の力量の差が現れやすいです。

ウッドショックの売却好機を逃さないようにするには、最初の査定はスピーディーに行うことがコツになります。

7.国産材で利用できる補助金

ウッドショックはあくまでも輸入木材の高騰現象であるため、国産材は直接的な影響はありません。

国産材に関しては、利用を促進するために地域材を使った自宅の建築には「地域型住宅グリーン化事業」と呼ばれる補助金の制度があります。

地域型住宅グリーン化事業とは、国土交通省の採択を受けたグループが建てる省エネルギー性や耐久性等に優れた木造住宅に補助金が出る制度です。

ここでいうグループとは、地域の中小工務店を中心にした事業者で構成された集団のことを指します。

補助の対象となる住宅と補助額上限は以下の通りです。

【2021年度の補助額】

| 対象となる住宅のタイプ | 補助額上限 |

|---|---|

| 長期優良住宅 | 110万円/戸 |

| 高度省エネ型 | 70万円/戸 |

| ゼロ・エネルギー住宅 | 140万円/戸 |

| 省エネ改修型 | 50万円/戸 |

| 優良建築物型 | 1万円/㎡:1,000万円 |

地域型住宅グリーン化事業では、採択を受けたグループに対して補助が行われ、建築を依頼する発注者は間接的に補助を受ける制度です。

地域型住宅グリーン化事業制度を利用するには、発注者(建築主)が国土交通省の採択を受けたグループに建築を依頼することが第一歩となります。

採択を受けたグループは、地域型住宅グリーン化事業のポータルサイトである「地域の住まいづくりのお手伝い(https://chiiki-grn.kennetserve.jp/)」で探すことが可能です。

これから自宅を注文住宅で建てる際は、補助金を使って国産材で家を建てることを検討してみましょう。

まとめ

以上、ウッドショックが不動産に与える影響について解説してきました。 ウッドショックは新型コロナウィルスをきっかけに、米国や中国の木材需要が急激に増えたことが発生の原因です。 ウッドショックは特に輸入材を多用しているローコスト住宅や建売住宅の価格に影響しています。

日本では木材が多く生産されていますが、梁に利用できる木材が少ないことから、すぐには国産材に切り替えることができない状況です。 ウッドショック下における土地活用では、木造以外の構造も検討することをおススメします。

また、戸建てを売却する場合は、複数の不動産会社に査定を依頼し、高く売ってくれる不動産会社を探すことがコツです。 ウッドショックが与える土地活用や不動産売却への影響がわかったら、適切な対策を取って建築や売却を始めてみてください。

執筆者の紹介

竹内 英二

(プロフィール)

不動産鑑定事務所及び宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。

大手ディベロッパーで不動産開発に長く従事してきたことから土地活用に強い。

保有資格は不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。大阪大学出身。

この記事について

(記事企画/監修)イエカレ編集部

- カテゴリ:

- FAQーよくあるご質問ー

FAQーよくあるご質問ーの関連記事

- 【土地の活用方法(図解あり)】農地の有効活用について詳しくお伝えします 公開

- 【土地活用と節税】土地活用を行うとなぜ節税になるのか?について解説します 公開

- 【土地活用】市街化調整区域でも土地活用はできる?その解決手段をおしえます 公開

- 【アパート建築】建築費用はどのくらい?必要な自己資金や建築会社の選び方をやさしく解説 公開

- 【アパートの構造】軽量鉄骨や木造の平均坪単価を知りたい方の疑問を解決します! 公開

- 【土地活用Q&A】30坪の活用法|成功させるためのポイント9選をご紹介します 公開

- 【土地活用】商業施設経営の気になる費用と高収益を上げるコツをお伝えします 公開

- 【アパート経営】良い建築会社や管理会社の見極めが難しい方へ!やさしく解説します 公開

- 【賃貸併用住宅とは?】暮らしと賃貸の両立ができる賃貸併用住宅を解説します 公開

- 【事業用定期借地権】借地の土地活用とは?基本知識や地代相場・事業用定期借地権の詳細を解説 公開

- 【アパート経営】気になる収入・年収はどれくらい?詳しくお伝えします 公開

- 【事業用定期借地権】期間やメリット・デメリット、公正証書を含む契約の流れを詳しく解説します 公開

- 【土地の活用方法】売りにくい土地はどうしたら?その理由と対処法を詳しく解説します 公開

- 【不動産投資Q&A】不動産投資と生命保険との関係|相続対策での有効活用術も紹介します 公開

- 【不動産の時事問題】もしも中国の不動産バブルがはじけたら!?その前に考えておきたいことについて 公開

- 【不動産活用Q&A】悩む人が多い空き家や古いアパートの有効活用法をお伝えします 公開

- 【賃貸経営】テレワークが不動産業に与える影響とは?郊外ニーズの上昇理由を解説します 公開

- 【ウッドショックとは?】土地活用や不動産売却に与える影響を解説します 公開