- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- アパートを建てるための基礎知識

- 【チェックリスト付き】アパート建築をローコスト化 コスト削減と収益化の両立【イエカレ】

【チェックリスト付き】アパート建築をローコスト化 コスト削減と収益化の両立【イエカレ】

この記事を読むのにかかる時間:10分

1.アパート建築費の費用相場と高騰の背景

アパート建築を検討する際、最も気になるのは「一体どれくらいの費用がかかるのか」という総額でしょう。

結論から申し上げると、現在の費用相場は構造によって坪単価70万円台からが目安であり、ウッドショックや人件費高騰により、この相場観は大きく変化しています。この現状を正しく理解することが、賢いコスト削減の第一歩です。

1-1.坪単価の目安(木造・軽量鉄骨・RC別)

ローコストで建築を目指すのであれば、一般的に木造が最も費用相場が低く、初期費用を抑えやすい傾向があります。

木造は、軽量鉄骨造より坪単価が低く、RC(鉄筋コンクリート)造と比較すると、大幅に初期費用を抑えることが可能です。 これは、木造が材料費や工期、設計の自由度において、他の構造よりも優位性があるためです。ただし、ローコストを追求するあまり、遮音性や耐久性に問題が出る失敗事例も存在します。

一方、軽量鉄骨造は木造とRC造の中間に位置し、一定の耐久性や耐火性を持ちながら、木造に近い坪単価で収まることが多いです。

RC造は、坪単価が最も高い費用相場ですが、法定耐用年数が47年と木造の22年と比べて大幅に長く、遮音性や耐火性に優れるため、長期的な修繕費を考慮すると、利回りに優れるケースもあります。

ローコストアパートの坪単価は、規格化されたプランを採用することで、相場より低く抑えることが可能ですが、その分、間取りや外観の自由度が制限されます。

坪単価だけで建築会社を比較するのではなく、長期的な修繕費や入居者の満足度(遮音性など)まで考慮した総額を把握することが、失敗しないアパート経営の鍵です。

1-2.コスト高騰の背景:ウッドショック・人件費・資材高騰の今、どうすべきか

近年、アパート建築のコストが高騰している背景には、ウッドショックや世界的な資材価格の上昇、そして国内の人件費高騰が、坪単価を押し上げています。

特に木造建築においては、ウッドショックの影響は甚大であり、ローコストを売りにしていた規格化プランの費用相場も変動しています。

このコスト高騰は一過性のものではなく、長期的なトレンドとして継続する可能性が高いです。したがって、現状を認識し、計画を先延ばしにするのではなく、「いかにコスト削減を実現するか」という具体的な対策を講じることが重要になります。

対策の基本は、建築会社選びを慎重に行うことです。規格化された間取りや設計を得意とするハウスメーカーや、資材の大量一括仕入れが可能な大手建築会社を比較検討することで、高騰の影響を最小限に抑えられます。

また、設計の段階で間取りや仕様を極力シンプルにし、付帯工事を抑える工夫をすることも有効です。ローコストを実現するためには、高騰の波に抗うのではなく、「規格化」や「シンプルな設計」といった、建築会社側のコストメリットを最大限に享受できる方法を選択することが、今の時代における賢明な判断です。

2.ローコストで失敗しない!収益性を守るコスト削減の具体策

ローコスト建築を目指す最大の懸念は、「安かろう悪かろう」という失敗です。コスト削減は単に初期費用を抑えるだけでなく、長期的な修繕費や空室リスクを最小化し、利回りを最大化する視点で行うべきです。

この章では、収益性を守りながらコスト削減を実現する具体的なノウハウを、建築会社の比較に役立つ手順と共にご紹介します。

2-1.長期収益を最大化する「賢いコストカット」の考え方

賢いコスト削減は、初期費用を減らすことと長期的に発生する費用を減らすことの二軸で考えるべきです。初期費用のコスト削減で失敗した場合、長期的な修繕費増加や空室率の上昇という形で、将来的に総額の費用が増大する結果となります。

外壁の仕上げ材で極端に安価なものを選択した場合、数年後の劣化が激しくなり、通常のタイミングよりも早い時期に高額な修繕費が発生することがあります。これは、目先の初期費用を抑えたことが、長期的な収益を圧迫する失敗事例です。

賢いコスト削減とは、躯体の耐久性や遮音性など、「入居者の満足度と長期的な建物の健全性」に直結する部分は品質を維持し、間取りの複雑さや設備の過剰なグレードアップなど、「削減しても入居者に影響が出にくい部分」から優先的にコスト削減を図ることです。

建築会社への設計段階での要望は、優先順位を明確にして伝えるべきです。ローコストの規格化プランでも、断熱性や耐震性といった基本性能は妥協せず、長期的なランニングコスト(光熱費など)の低減につながる部分に投資を集中させる戦略が、結果的に高い利回りを生みます。

2-2.建物形状・間取りのシンプル化と規格化プランの活用術

ローコストを実現するための最も効果的な手段は、建物形状と間取りのシンプル化、そして規格化プランの活用です。

結論として、凹凸の少ないシンプルな形状と、均一で無駄のない間取りは、建築会社の施工コストを劇的に削減します。

複雑な形状(例えば、L字型やコの字型)は、外壁の面積が増え、構造が複雑になるため、材料コストと人件費が増加します。一方、総二階建ての箱型設計は、構造がシンプルで施工が容易なため、坪単価を抑える上での基本です。

また、間取りについても、水回りの位置を上下階で統一したり、柱や梁の位置を規則的に配置したりする設計は、配管や構造材の合理化につながり、コスト削減効果を高められます。

多くのハウスメーカーや建築会社が提供している「規格化プラン」は、設計や資材を定型化することで大量発注と施工効率を実現し、ローコストを可能にしています。規格化プランは間取りの自由度は低いですが、ローコストで安定した品質を確保する最善の方法です。

ローコストを追求する場合は、間取りの自由度よりも、規格化によるコスト削減効果を優先して比較検討すべきです。

2-3.入居者満足度を保つ「設備・仕上げ」のグレード選定基準

ローコストアパートでも入居者から選ばれるためには、設備や仕上げのグレード選定が極めて重要です。最新のハイグレードな設備は不要ですが、入居者の生活の快適さに直結する設備は、最低限の品質を確保すべきです。

コスト削減を優先して失敗しがちなのは、水回りの設備です。バス・トイレ別、独立洗面台、室内洗濯機置き場といった基本的な間取りと設備は、単身者でもファミリー層でも高い入居者需要があります。

これらの設備を削減すると、空室リスク増加という長期的な収益悪化に直結します。したがって、これらは妥協すべきではありません。

コスト削減の対象とすべきは、高機能過ぎるキッチン設備や過剰な収納スペースなど、賃貸物件では必須とされない部分です。

また、内装の仕上げ材は、安価でも清潔感があり、経年劣化が目立ちにくいシンプルな色と柄を選定すべきです。壁紙や床材を均一な規格化された仕様に統一することで、建築会社側のコスト削減に協力しつつ、入居者に安かろう悪かろうという印象を与えない品質を実現します。

入居者の目線で「最低限必要なもの」と「豪華さを演出するもの」を峻別することが、賢いコスト削減の極意です。

2-4.相見積もり・業者比較で価格差を限界まで可視化する手順

ローコスト建築の総額を限界まで抑えるためには、建築会社の比較検討を徹底することが不可欠です。

結論として、複数の建築会社から相見積もりを取得し、その内訳を均一な基準で比較することで、価格差を可視化できます。

ただし、単に複数の会社から見積もりを取るだけでは不十分です。建築会社によって坪単価の定義や見積もりの範囲(付帯工事の有無など)が異なるため、単純な総額比較は失敗の原因になります。

比較を成功させる手順は、まず、間取りや構造(木造、軽量鉄骨、RC)、外壁材の種類など、主要な仕様を統一した「共通要件」を作成することです。次に、各建築会社に対し、この共通要件に基づいた見積もりを依頼します。

見積もり受領後は、本体工事費、付帯工事費、諸費用の内訳を細分化して比較します。特に、「一式」とまとめられた項目は要注意であり、内訳の開示を求めるべきです。

この可視化プロセスを経て、建築会社側の利益率や得意な工法によるコスト削減効果が明らかになります。相見積もりは交渉材料にもなり、ローコスト建築を実現するための最も強力な手段です。

建築会社への問い合わせ時には、詳細な内訳比較を前提としていることを伝え、誠実な対応が期待できる会社を見分ける判断材料とするべきです。

3.【事例と試算】予算別アパート建築の収益シミュレーション

アパート経営の成否は、いかに現実的な収益シミュレーションを行うかにかかっています。ローコスト建築といえども、総額の初期費用と長期的なランニングコストを把握しなければ失敗を招きます。

この章では、具体的な予算別の事例と、坪数・戸数別の収支目安を試算します。この試算を基に、あなたの老後資金計画への確信を深めてください。

3-1.1,000万円・2,000万円で実現可能な規模と現実的な間取り例

ローコスト建築において、1,000万円から2,000万円の予算で実現可能な規模は、土地代を除く本体工事費に限定されます。この予算帯でアパートを建築する場合、坪単価の極端な削減と規格化プランの採用が必須です。

1,000万円台の予算では、木造の規格化プランで、延床面積が約10坪から15坪程度のコンパクトな2戸建てアパート、または平屋の賃貸併用住宅の一部などが現実的な間取り例です。間取りは極力1Kなどシンプルな単身者向けに限定し、設備は必要最小限に抑えます。

2,000万円台では、延床面積が約20坪から25坪程度の木造2階建て、計4戸程度のアパートが視野に入ります。間取りは1R〜1Kが中心ですが、規格化設計により、一定の収益性を確保できます。

この予算帯での失敗を避けるには、付帯工事と諸費用を含めた総額でのシミュレーションを徹底し、建築会社との設計段階での仕様変更による追加コストを厳しく管理する必要があります。

融資の割合が高い場合、自己資金の割合や、融資の条件まで考慮した収益シミュレーションを行い、現実的な利回りを把握することが肝心です。

3-2.3,000万円〜5,000万円規模の事例と長期利回り比較

3,000万円から5,000万円の予算帯では、木造または軽量鉄骨造の中規模アパート建築が主流となり、長期的な安定収益を実現しやすい事例が豊富に存在します。

結論として、この規模では、コスト削減と入居者満足度のバランスを取りやすく、間取りの選択肢も広がります。

3,000万円台では、軽量鉄骨造の規格化プランを採用することで、木造よりも高い耐久性と遮音性を確保した6戸〜8戸程度のアパートが事例として見られます。

5,000万円前後の予算になると、デザイン性や、人気の2LDKなどの複合的な間取りも可能となり、競争力の高い物件を建築できます。

長期利回りを比較する上で、重要なのは、表面利回り(家賃収入/総額の建築費)だけでなく、修繕費、固定資産税、管理費といった、ランニングコストを差し引いた「実質利回り」です。

RC造は初期費用(坪単価)は高いものの、法定耐用年数が長く、大規模修繕の周期が長いため、長期的な実質利回りが高くなるケースもあります。

建築会社に提示されるシミュレーションでは、長期修繕計画の費用と、空室率の想定が現実的かどうかを厳しく比較検討すべきです。

3-3.【試算表】坪数別・戸数別の収支目安シミュレーション

収益の確信を持つためには、坪数別・戸数別の収支目安を把握し、自己資金の計画に落とし込む必要があります。

結論として、ローコスト建築の場合でも、坪数に対する「専有面積」の割合、つまり「収益化できる面積」の効率が重要です。

一般的な目安として、木造2階建て、坪単価70万円程度(付帯工事込)の場合を試算します。延床面積50坪(約100㎡)であれば、建築総額は約3,500万円が目安です。この坪数で、1K(約20㎡)を8戸配置した間取りとします。1戸あたりの家賃が月5万円の場合、満室時の年間家賃収入は480万円です。

この試算から、表面利回りは約13.7%となります。しかし、ここから固定資産税、管理費、修繕積立、空室損(空室率10%と想定)を差し引くと、実質利回りは数ポイント低下します。

戸数が多いほど、1戸あたりの建築コストは低くなり(規模の経済)、空室リスクも分散されるため、収益効率は向上します。

試算表はあくまで目安であり、実際の建築会社とのシミュレーションでは、金利や、付帯工事の増減など、より詳細な条件を反映させ、老後の資産形成を見据えた長期計画を立てることが不可欠です。

4.知っておきたい!ローコスト建築の落とし穴と失敗回避法

ローコスト建築は初期費用を抑える強力な手段ですが、知識がないまま進めると、長期的な修繕費の増大や空室リスクという失敗につながります。

ローコスト建築の落とし穴を事前に把握し、カバー策を講じることが、老後の安定収益を確保するための最重要課題です。

この章では、知識がない方でも安心して計画を進められるよう、失敗回避の具体策を解説します。

4-1.過度なコスト削減が招く3大リスク(耐久性・遮音・修繕費)

耐久性の低下

構造材や外装材で安価なものを使用すると、法定耐用年数よりも早い段階で劣化が始まり、通常の数倍の頻度で大規模な修繕費が発生するリスクがあります。

カバー策として、建築会社に対し、「構造躯体の保証期間」と「主要設備の保証期間」を書面で確認し、最低10年の瑕疵担保責任が担保されているか確認する必要があります。

遮音性の不足

木造のローコスト建築では、壁や床の遮音対策を十分に行わない失敗事例が多く、騒音トラブルによる入居者の早期退去(空室リスク)につながります。

カバー策として、床材の遮音性能等級(L値)の基準や、界壁の構造を設計図書で明確に確認し、特に1階と2階の間の遮音対策に費用を投ずるべきです。

修繕費の計画不足

ローコストで建築した結果、修繕積立の計算が甘くなり、実際の費用が予算を大幅に上回る失敗が見られます。

カバー策として、建築会社に対し、20年から30年後までの「長期修繕計画表」を提出させ、修繕費を逆算した収益シミュレーションを再度行うことが必要です。

4-2.トラブルを避けるための契約・法規制の確認ポイント

アパート建築は高額な契約を伴うため、契約段階での確認を怠ると、後々のトラブルや予期せぬ費用発生という失敗につながります。契約書に記載される内容と、建築に関わる法規制の基本を押さえることが重要です。

契約時の確認ポイントは、まず、「請負金額の内訳」と「工期の遅延に関する損害賠償規定」です。特に、ローコストを謳う建築会社の場合、本体工事費は安く見せて、付帯工事や設計変更による追加費用が高額になる失敗事例があるため、「付帯工事や諸費用がどこまで含まれているか」を契約前に明確にすべきです。

カバー策として、全ての費用を含めた「総額」での契約を原則とし、追加費用が発生する場合の上限額を設定する交渉も有効です。

また、建築基準法や、容積率、建ぺい率などの法規制は、専門家である建築会社が遵守するべきものですが、計画段階で「希望の間取りや戸数が法律上可能か」を自身も確認することで、後からの設計変更によるコスト増加の失敗を防げます。

信頼できる建築会社は、これらの法規制に関する説明を丁寧に行います。

4-3.長期的な空室リスクを防ぐための設計ポイント

ローコストを追求するあまり、入居者が集まらない、すぐに退去してしまうという「空室リスク」こそが、アパート経営の最大の失敗です。空室リスクを防ぐ設計ポイントは、間取りや設備の「普遍的なニーズ」と「地域の特性」を満たすことです。

特に、長期的な安定収益を目指す上で、間取りは最も重要な要素です。例えば、近年の単身者向けでは、「インターネット無料」と「室内洗濯機置き場」は、ローコストであっても必須の設備と化しています。

これらの設備をコスト削減の対象とすると、入居者の獲得競争で不利になり、長期的な空室につながる失敗を招きます。

カバー策として、最新の設備ではなく、「10年後も普遍的なニーズが高い設備」を厳選して、コストを抑えつつ競争力を維持すべきです。

また、デザイン面では、過度に個性的な間取りや外観は避けるべきです。地域の賃貸需要を満たす、シンプルで清潔感のある、規格化されたデザインこそが、長期的な安定経営につながる最善策です。

建築会社に対し、「単に安いだけでなく、地域の賃貸市場で入居者から選ばれるための設計」を要求して、失敗を回避する視点を持ちましょう。

5.信頼できるローコスト建築会社・ハウスメーカーの選び方

ローコスト建築を成功させるには、「安かろう悪かろう」の失敗事例を生み出す業者ではなく、コスト削減と品質を両立できる信頼できる建築会社・ハウスメーカーを選ぶことが最も重要です。

結論として、あなたが建築・経営の知識がなくても、専門家の視点を借り、客観的な基準で比較検討することが失敗回避の鍵です。

5-1.ローコストで実績豊富な会社を見分ける3つのコツ

コツ1:「規格化」への特化度です。

ローコストを実現できる会社は、資材の一括仕入れや、設計・間取りの規格化により、コストを徹底的に抑える仕組みを持っています。多様な設計に対応しすぎる会社よりも、「このタイプのアパートなら安い」という得意分野が明確な会社を選ぶべきです。

コツ2:「総額」提示の透明性です。

本体工事費だけを安く見せて、付帯工事や諸費用で後から高額な追加を求める会社は、失敗の元です。最初の問い合わせの段階で、土地代を除く「総額」でのシミュレーションを提示できるか、その内訳が明確か、担当者の対応が誠実かを判断基準とすべきです。

コツ3:「管理」体制の一貫性です。

建築と管理・運営までを一貫して行える/提携している会社は、長期的な修繕費や空室リスクを考慮した設計・提案が可能であり、安心感が高いです。特に、「20年後の修繕費まで含めた収益保証」を提供している会社は、長期的な視点を持っている証拠です。

5-2.提示されたプランの比較検討チェックリスト(保証・修繕積立・管理)

| チェック | チェック項目 | 内容と確認ポイント | 失敗回避の理由 |

|---|---|---|---|

| 保証内容 |

構造躯体の保証期間最低10年、主要設備の保証と延長オプションの有無。 施工会社のアフター点検スケジュール(6か月・1年・2年・5年・10年)が提示されているか。 |

長期的な修繕リスクを減らし、資産価値を守るため。 | |

| 修繕積立計画 |

20年後の大規模修繕費総額と、月々の積立シミュレーションが妥当か。 屋根・外壁・防水などの修繕周期と費用見込みが明示されているか。 |

ランニングコストや利回りを圧迫する予期せぬ出費を防ぐ。 | |

| 管理体制 |

空室時家賃保証の有無と条件。入居者募集力・管理実績(空室率、滞納率)があるか。 緊急時対応体制や原状回復ルールも要確認。 |

空室リスクを最小化し、安定収益を確保する。 | |

| 坪単価の内訳 |

坪単価の定義、付帯工事や諸費用(造成・設計・登記・税等)を総額で明示。 追加対応時の単価表と見積プロセスの透明性。 |

初期費用の見落としで予算オーバーを防ぐ。 | |

| 入居者ニーズ |

ターゲットに合った間取りや遮音性、ネット環境、省エネ性能。 地域ニーズに沿った設備(宅配BOX、防犯、乾燥機など)が揃っているか。 |

入居者離れを防ぎ、長期定着と再募集時の競争力を高める。 |

このチェックリストを活用し、複数の建築会社から資料やプランを集め、保証や長期計画の視点から比較検討に役立ててください。知識がなくても、客観的なデータとこのチェックリストが、あなたを導いてくれます。

6.成功するローコストアパート経営のポイントまとめ

老後の生活を左右する一大事業で、「失敗したくない」という不安を抱えるのは当然です。その不安を解消する最初の一歩が、「情報武装」です。

ローコストで実績のある複数の建築会社を比較し、あなたの老後に安定収益をもたらす最適なプランを見つけてください。

下記のリンクから、「失敗しないためのローコスト建築会社比較チェックリスト」と共に、無料のプラン資料を今すぐ請求できます。

この記事について

(記事企画/監修)イエカレ編集部

【イエカレ】は、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、無料一括資料請求や家賃査定サービスの提供をしています。

Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.

- カテゴリ:

- アパートを建てるための基礎知識

アパートを建てるための基礎知識の関連記事

- アパートローン審査を徹底解説!融資を有利に進めるための審査対策10個のポイント 公開

- アパート建築費構造別比較 RC造・木造・軽量鉄骨造の初期費用と長期収益性 公開

- 【チェックリスト付き】アパート建築をローコスト化 コスト削減と収益化の両立 公開

- 賃貸アパートの空室を埋める間取りと設備|人気のアパートに学ぶ費用対効果 公開

- 空き家活用|4戸のアパートに改築する費用はいくら?相場と内訳、補助金も解説 公開

- アパート建築費2000万は現実的?費用内訳と収益シミュレーションを徹底解説 公開

- 自己資金ゼロでアパート経営は怪しい?全額融資で始める賃貸経営 公開

- アパート建築費を徹底シミュレーション|費用相場・収益性・資金計画まで徹底解説 公開

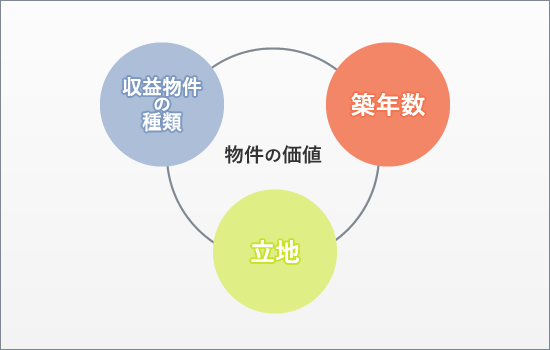

- 収益物件の選び方と稼げる物件の見極め方|アパート経営で失敗しないためのポイント 公開

- アパート建築費を抑えて儲かる物件にする方法|建築費削減のポイントと相場解説 公開

- アパート経営の成功は立地と土地探しで差がつく|選び方のコツを徹底解説 公開

- アパート建築会社の比較ポイントとは?失敗を避けるための実例と注意点 公開

- 土地活用ならアパート経営:初心者向け賃貸経営と相続税対策の完全ガイド 公開

- アパート経営で知っておきたい減価償却費とは|基礎知識や計算方法、お得になるポイントを紹介 公開

- どこまで経費で落とせる?アパート経営の税務対策で知っておくべきポイントとは 公開

- アパート・マンションの構造を比較|収益性・耐久性に差が出るポイントとは? 公開

- アパートの坪単価はなぜ変わる?建築費を左右する7つの要因と見積もりのコツ 公開

- 木造建築のアパートが見直されている理由|建築費が安いだけじゃない魅力を紹介 公開

- アパート経営は新築が有利?中古との違いと新築投資で押さえるべき5つの基本 公開

- 「満室経営なのに赤字?」アパート経営で多い落とし穴4つと対策とは 公開