- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 土地活用・賃貸経営

- アパートを建てるための基礎知識

- 【イエカレ】アパート建築費構造別比較 RC造・木造・軽量鉄骨造の初期費用と長期収益性

【イエカレ】アパート建築費構造別比較 RC造・木造・軽量鉄骨造の初期費用と長期収益性

この記事を読むのにかかる時間:10分

目次

1.構造別坪単価の比較と初期費用

RC造、木造、軽量鉄骨造の坪単価は、アパート経営の初期費用を決定づける最も重要な要素です。この坪単価の相場を知ることは、資金計画を立てるうえでの出発点となります。

本章では、まず3つの構造における坪単価の具体的な比較を行い、その建築費の差が生まれる構造上の理由を解説します。

さらに、坪単価を基にした具体的な費用総額のシミュレーションを通じて、あなたの土地活用計画における最初のコストを明確にします。

1-1.RC造・木造・軽量鉄骨造アパートの坪単価相場一覧

RC造、木造、軽量鉄骨造アパートの坪単価相場は、それぞれ異なる構造が持つ特性に起因して、以下の通りに推移しています。

| 構造 | 坪単価相場(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| RC造アパート | 80万~100万円 | 最も高価。材料費とコンクリートの養生期間が長く、工期も長いことが要因です。 |

| 軽量鉄骨造アパート | 70万~90万円 | 中間的。鉄骨の材料費と規格化された工法が特徴です。 |

| 木造アパート | 60万~80万円 | 最も安価。材料が安く、加工が容易で工期が短いことが要因です。 |

RC造(鉄筋コンクリート造)

鉄筋とコンクリートを使用するため、材料費が最も高くなります。また、コンクリートの養生期間が必要なため建築期間が長く、人件費も高くなる傾向があります。この耐震性・耐久性の高い工法が、最も高額な坪単価に繋がっているのです。

軽量鉄骨造

工場で加工された鉄骨の柱や梁を現場で組み立てるため、RC造よりも工期が短縮できます。材料費は木材よりも高くなりますが、規格化されているため建築費が抑えやすく、RC造と木造の中間的なコストになる構造です。

木造

材料の調達が容易で加工も比較的簡単なため、材料費が安く、工期も短くなることから、坪単価が最も安価になります。

建築費の安さのみを追求するのであれば、木造を選択するのが最も有利という結果になります。しかし、この坪単価の差は、長期的な収益性の観点から見ると、後述する減価償却や修繕費、空室リスクによって逆転する可能性を秘めています。

オーナー様が重視すべきは、目先の初期費用ではなく、この費用総額が将来の利回りにどう影響するかという点です。

2.構造別初期投資額シミュレーション(2階建て6戸、延床面積150坪の場合)

アパート経営の意思決定において、「坪単価」という単価情報だけでなく、実際の初期費用の費用総額を把握することが不可欠です。

延床面積150坪(2階建て6戸を想定)の賃貸アパートを想定し、上記坪単価の中央値に基づいた建築費シミュレーションを以下に示します。

| 構造 | 坪単価(中央値) | 延床面積(坪) | 建築費(概算) |

|---|---|---|---|

| RC造アパート | 90万円 | 150坪 | 1億3,500万円 |

| 軽量鉄骨造アパート | 80万円 | 150坪 | 1億2,000万円 |

| 木造アパート | 70万円 | 150坪 | 1億500万円 |

このシミュレーションから、木造とRC造の間には約3,000万円の建築費の差が生じることが明確です。この差は、融資の借入額や自己資金の必要額に直結するため、資金計画に大きな影響を与えます。

2-1.坪単価の安さを最優先する堅実志向には

木造を選択することで、初期費用を抑え、借入ローンのリスクを最小限に抑えたいと考えます。ただし、後述する入居者トラブルや修繕費の懸念が残ります。

2-2.建築費を抑えたいが耐震性も求めるには

軽量鉄骨造を選択することで、木造よりも耐久性・耐震性を担保しつつ、RC造よりコストを抑えるバランスの取れた選択が可能です。

坪単価比較による建築費の概算は、構造選びの出発点です。しかし、この数千万円の差が、後の法定耐用年数に基づく減価償却や、遮音性・耐久性によるランニングコスト、空室リスクの増減で、容易に逆転しうる費用対効果の視点が重要となります。

初期費用の安さだけで判断すると、「安物買いの銭失い」になるリスクを負うのです。

3.失敗しない構造選び:RC造・木造・軽量鉄骨造のメリット・デメリット徹底比較

初期費用の多寡だけでなく、構造が持つ根本的な特性(遮音性、耐火性、耐久性)が、入居率や修繕費といった長期収益性を決定づけます。

アパート経営における「失敗への恐怖」を解消するためには、それぞれの構造が持つメリット・デメリットを深く理解することが不可欠です。

この章では、3構造の特性について、入居者トラブルのリスクや家賃相場への影響に着目しながら、それぞれの向いているケース・向いていないケースを解説します。

3-1.RC造(鉄筋コンクリート造):防音・耐火性重視の長期安定経営

RC造アパートは、鉄筋とコンクリートで一体構造を作る工法であり、高い遮音性と耐久性を誇ります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 強みと向いているケース |

遮音性・耐火性・耐久性が高く、騒音トラブルを抑制。 高い家賃設定でも入居者が集まりやすく、入居率安定に寄与。 法定耐用年数47年と長期安定経営に有利。 防音・断熱・耐火性を重視したいオーナーや、3階以上の高層物件、都市部での土地活用に最適。 |

| デメリット |

坪単価が高額で初期費用が膨らむ。 建築期間が長く、初期の表面利回りが低下しやすい。 |

| 補填(代替案) |

・法定耐用年数を活かした減価償却による節税効果 ・高い入居率による家賃相場の安定 ・融資時に担保評価が高く、長期ローンを組みやすい点で初期負担を軽減 |

3-2.木造:初期費用を抑えた高利回り・短期回収型経営

木造アパートは、日本の伝統的な工法であり、初期費用を最も抑えられる点が魅力です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 強みと向いているケース |

・建築費が最も安価で利回りが高くなりやすい ・ローン借入額を抑えられるため、自己資金が少ないオーナーでも参入しやすい ・法定耐用年数22年と短く、減価償却による初期の節税効果が大きい ・1~2階建ての物件に適し、低層住宅向けに最適 |

| デメリット |

・遮音性・耐火性・耐久性が低く、騒音トラブルや空室リスクにつながりやすい ・都市部の狭小地や駅近・幹線道路沿いなど、騒音リスクが高いエリアには不向き |

| 補填(代替案) |

・防音材や断熱建材の追加、間取り工夫(水回りを隣室に面させない等)で遮音性を補強 ・初期費用を抑えた分を建材や設備の品質向上に充て、入居率の安定化を実現 |

3-3.軽量鉄骨造:コストと工期短縮のバランス重視型経営

軽量鉄骨造アパートは、RC造と木造のメリット・デメリットの中間的な構造です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 強みと向いているケース |

・工期が比較的短く、早期の事業開始が可能 ・耐震性は木造より高く、災害リスクに強い ・大手ハウスメーカーの規格化された工法で品質が安定 ・コストと工期短縮のバランスを重視する経営や、RC造ほど費用をかけずに耐震性を確保したいケースに最適 |

| デメリット |

・遮音性・耐火性はRC造に劣る ・壁が薄い場合、木造同様に騒音トラブルの懸念あり ・最低コストを最優先する木造派や、最高水準の遮音性を求める場合には不向き |

| 補填(代替案) |

・壁内の防音材強化や二重壁構造で遮音性を改善 ・法定耐用年数27年を活かし、融資期間を長く設定して月々の返済負担を軽減 ・初期費用を平準化しつつ、ランニングコストを抑える設計が有効 |

4.【長期収益性の分かれ道】構造選びが左右する節税・コスト・リスク比較

坪単価の比較から見えた初期費用の差は明確ですが、アパート経営の成否は「ランニングコスト」「入居率」「節税効果」といった長期的な収益性に依存します。

「損をしたくない」と強く考えるオーナー様(佐藤様)にとって、構造の違いが長期収益性に与える影響を具体的なデータで理解することは、失敗しない意思決定の鍵です。

この章では、潜在ニーズである長期収益性の安定に直結する、3構造の節税効果、コスト、リスクについて解説します。

4-1.法定耐用年数と減価償却期間の比較:最大の節税メリットは?

法定耐用年数は、減価償却による節税効果を決定づける最も重要な要素です。結論として、法定耐用年数が短いほど、短期間で大きな減価償却費を計上できるため、初期の節税効果は高くなります。

| 構造 | 法定耐用年数 |

|---|---|

| RC造 | 47年 |

| 軽量鉄骨造 | 19年または27年 |

| 木造 | 22年 |

軽量鉄骨造は骨格材の厚さ(3mm以下は19年、3mm超4mm以下は27年)で異なりますが、アパート経営では27年を選択するケースが多いです。

法定耐用年数が最も短い木造は、短期間で集中的に減価償却費を計上できるため、特に高所得者のオーナー様にとっては、所得税や住民税の節税効果を最大化するメリットがあります。

減価償却費は、実際の支出を伴わない経費として計上できるため、経営開始直後の数年間で大きなキャッシュフロー改善に貢献するのです。

4-2.融資期間と構造

銀行がアパートローンを審査する際、法定耐用年数は融資期間の目安となります。RC造は法定耐用年数が長いため、ローンの返済期間も長く設定されやすく、月々の返済額を抑えられます。

これは、長期安定経営を目指すオーナー様にとって、キャッシュフローを安定させるメリットになります。逆に木造は融資期間が短くなる分、月々の返済額は増えますが、その分早期にローンが完済できるというメリットもあります。

4-3.長期的なランニングコストの比較:修繕費と維持管理費

初期費用としての建築費の差は、長期的なランニングコストである修繕費によって、大きく変動します。

結論として、RC造は初期費用が高い分、修繕費が低く抑えられ、木造は初期費用が安い分、修繕費が高くなる傾向にあります。

| 構造 | 主要修繕箇所と時期(目安) | ランニングコストの特徴 |

|---|---|---|

| RC造 | 外壁の大規模修繕:15~20年に1度 | 耐久性が高く修繕サイクルが長い。一回あたりの費用は高額だが頻度は低め。 |

| 軽量鉄骨造 | 外壁の塗り直し、屋根の防水:10~15年に1度 | 修繕サイクルは中間的。部材の交換が必要になるケースもあり。 |

| 木造 | 外壁の塗り直し、屋根の防水:10年に1度 | 耐久性が低く修繕サイクルが短い。長期的にはランニングコスト増の傾向。 |

RC造は、耐久性と耐火性が高いため、火災保険や地震保険料が木造に比べて安くなるメリットがあります。これは、日々のランニングコストを抑えることに繋がるでしょう。

一方で、木造や軽量鉄骨造は、修繕サイクルが短く、特に木造はシロアリ対策や腐食対策が不可欠なため、想定外のコストが発生するリスクがあります。

長期収益性のシミュレーションにおいては、固定資産税や修繕積立金といったランニングコストを、構造別の特性に合わせて正確に織り込むことが、失敗しないための鉄則です。

ただし、構造の違いよりも、「建築会社の選定」が修繕費を左右する最大の要因であるという点にも注意が必要です。施工品質が低いと、どの構造であっても早期に修繕が必要になります。

4-4.入居者トラブルと空室リスク:遮音性・防音対策の重要性

入居率の安定は、長期収益性の根幹であり、構造がもたらす遮音性は、空室リスクに直結します。

結論として、RC造は高い遮音性で入居者トラブルを未然に防ぎ、入居率の安定と家賃相場の維持に貢献します。

構造が異なることによる騒音クレームの発生傾向は、遮音性の高い順に「RC造 > 軽量鉄骨造 > 木造」となります。

RC造の遮音性

コンクリートの密度が高いため、音を遮る能力が最も優れています。隣室からの生活音や、幹線道路沿いなど外部からの騒音も軽減できるため、入居者は高い安心感を得られます。

その結果、高い家賃設定を維持でき、空室率を低く抑えることに繋がります。これは、初期費用が高額であっても、長期収益性で逆転する最大の要因なのです。

木造・軽量鉄骨造のリスク

遮音性が低いため、騒音による入居者トラブルが発生しやすく、これが原因で退去(空室)に繋がるケースが多くなります。

防音対策の重要性: 初期費用を抑えるために木造や軽量鉄骨造を選択した場合、ランニングコストである修繕費とは別に、防音対策として内装に遮音性の高い建材を追加するコストを織り込む必要があります。

家賃相場が低くても、遮音性が低いと入居率が安定せず、結果的に利回りを大きく下げることになります。長期安定経営を目指すオーナー様にとって、遮音性への投資は、空室リスクという最大の失敗要因を回避するための、最も重要な予防線なのです。

5.あなたの計画に最適な構造を選ぶ5つのチェック項目

初期費用や長期収益性の比較を踏まえ、「自分の計画に最適な構造の正解を知りたい」というオーナー様の強い潜在ニーズに答えます。

構造選びで後悔しないためには、自身の土地活用計画を客観的なチェック項目と照らし合わせる必要があります。

この章では、最適な構造を選ぶための具体的な判断チャートと手順を解説します。

| オーナー様の経営目的 | 最適な構造 | 判断理由 |

|---|---|---|

| 長期にわたり安定したキャッシュフローを重視 | RC造 |

耐久性が高く修繕費を抑制。遮音性による入居率安定。 法定耐用年数が長く、長期ローンも組みやすい。 |

| 短期で高節税効果を狙いたい | 木造 |

法定耐用年数が短く、初期の減価償却効果が大きい。 建築費が安価で、表面利回りが高くなりやすい。 |

| コストと耐震性のバランス重視 | 軽量鉄骨造 |

建築費はRC造より安く、工期も短縮可能。 耐震性は木造より優れている。 |

| 土地の高さ制限(3階以上)がある場合 | RC造 | 3階建て以上は一般的にRC造または重量鉄骨造が適するため、安定性と法規制の両面で有利。 |

5-1.チェック1:あなたの土地の用途地域と高さ制限(RC造の優位性)

土地活用計画地の用途地域を必ず確認してください。高さ制限がある地域では、建築可能な階数が制限されます。階数が多い高層物件を計画する場合、RC造が耐震性や耐久性で優位に立ち、選択肢が広がる可能性があります。

5-2.チェック2:目標とする家賃設定とターゲット層(RC造の遮音性が必要か)

高い家賃設定で、高品質な住環境を求めるターゲット層(単身のビジネスパーソン、カップルなど)を狙う場合、RC造の遮音性と断熱性は必須の品質です。

騒音に寛容な入居者をターゲットとする場合のみ、木造や軽量鉄骨造のコストメリットが活かせます。

5-3.チェック3:ローン返済期間と自己資金の比率(減価償却の恩恵)

法定耐用年数と減価償却期間を考慮し、税金対策として節税効果を最大限に引き出すシミュレーションが必要です。

自己資金の割合や融資期間に応じて、木造で早期減価償却を狙うか、RC造で長期ローンを組みキャッシュフローを安定させるかを決定します。

5-4.チェック4:想定する入居者トラブル(騒音など)リスクの許容度

入居者トラブルによる空室リスクを極力避けたい場合は、迷わずRC造を選択すべきです。木造のコストメリットは、騒音クレームによる空室が1室でも発生すれば、容易に打ち消されます。

5-5.チェック5:建築期間と金利変動リスク

RC造は建築期間が長いため、金利変動リスクを受ける期間も長くなります。工期の短い軽量鉄骨造や木造は、早期の事業開始による収益性の確保と、金利変動リスクの回避に貢献します。

6.【実例で納得】「失敗への恐怖」を解消する構造別アパート経営の成功事例(事例・体験談型)

オーナー様の最も強い潜在ニーズである「失敗への恐怖」は、具体的な成功事例(経験に基づく一次情報)を通じて解消されます。理論的な比較だけでなく、実際にアパート経営を成功させたオーナー様の声は、あなたの決断に確信を与えるでしょう。

この章では、構造特性を活かして安定経営を実現した以下の事例を、具体的な数字と共にご紹介します。

6-1.坪単価を抑えつつ高利回りを達成した木造の成功事例

事例の結論: 初期投資額を抑えた木造は、適切な防音対策と立地選定により、高い利回りと入居率を実現できます。

成功事例(概略)

初期投資額:9,000万円(坪単価約65万円)

達成利回り:表面利回り10.2%

入居率:98%を維持

遮音性・防音対策の具体的な工夫: このオーナー様は、初期費用の安さを活かし、浮いたコストを壁・床の防音対策に充当しました。具体的には、壁に二重の石膏ボードを使用し、床には遮音性の高いフローリング材を採用しました。また、ターゲットを騒音に比較的寛容な学生層に絞り、入居者トラブルを未然に防ぎました。

オーナーの声:「RC造は高額で手が出ませんでしたが、木造で初期費用を抑え、予想より早く自己資金を回収できました。防音対策を追加したことで、入居者トラブルもなく、長期収益性に不安はありません」

6-2.高額でも長期安定収益を実現したRC造の事例

事例の結論: RC造は初期費用が高額でも、遮音性による入居率の安定と、長期ローンによるキャッシュフロー安定で失敗リスクを極限まで低減できます。

成功事例(概略)

建築費の費用総額:1億5,000万円(坪単価約100万円)

安定した家賃設定:近隣相場より10%増しを維持

入居率:100%を維持、入居者トラブルゼロ

ポイント: RC造の圧倒的な遮音性を武器に、近隣相場よりも高い家賃設定を実現。退去が少ないため、空室期間による収益性の損失がありません。

オーナーの声:「RC造は初期費用が高かったですが、融資期間を長く組めたため、月々の返済額は抑えられました。何より入居者トラブルの心配がなく、長期的な安心感が得られたことで、本業にも集中でき、手堅い不労所得を確保できたと感じています。」

6-3.軽量鉄骨造で工期短縮と安定経営を実現した事例

事例の結論: 軽量鉄骨造は、工期短縮と耐震性のバランスを重視することで、早期の事業開始と安定した入居率を実現できます。

成功事例(概略)

建築期間:RC造より3ヶ月短縮

安定した耐震性・耐久性による入居者の安心感:アピールポイントとして活用

初期費用のコスト:RC造より2,000万円安い

ポイント: 建築期間を短縮し、早期に家賃収入を得ることを最優先。金利変動リスクを受ける期間も短縮でき、特にファミリー層に響く「安心感」で入居率を維持。

オーナーの声:「初期費用を抑えながらも、木造より耐震性の高い構造を選べたことが入居者の安心感に繋がりました。工期が短く済んだので、すぐにローンの返済が始まり、キャッシュフローが安定しました。」

7.FAQ:CR造・木造・軽量鉄骨造アパート経営に関するよくある質問

この章では、3構造の比較に基づいた構造選びに関して、オーナー様が最終的に抱く疑問や懸念(再検索ニーズ)について解説します。潜在的な疑問に明確に回答し、失敗への恐怖を解消することで、次の行動へと導きます。

7-1.Q1. 3構造の中で、最も利回りシミュレーションが有利になりやすいのは?

利回りには、初期費用(坪単価)だけでなく、家賃設定とランニングコスト(修繕費など)が大きく影響します。

結論: 初期費用が最も安い木造が、表面利回りのシミュレーションでは最も有利になりやすい構造です。

しかし、長期収益性においては、RC造の構造特性を活かした「高い入居率と安心感」が、実質利回りを押し上げる可能性があります。

理由: 木造は建築費が安いため、総投資額に対する収益性の割合(表面利回り)が高くなります。しかし、木造は空室リスクや修繕費が高くなる傾向があり、実質利回りが低下する可能性があります。

一方、RC造は初期費用が高く表面利回りは低くなりがちですが、遮音性と耐久性が高いため、入居率の安定と修繕費の低減により、長期的な実質利回りが木造を上回るシミュレーション結果となることも少なくありません。

手堅い不労所得を求めるオーナー様は、目先の数字だけでなく、構造特性による空室リスクの低さを利回りに織り込むべきでしょう。

7-2.Q2. RC造と軽量鉄骨造の修繕費は木造よりどれくらい高い?

RC造や軽量鉄骨造の外壁修繕は、木造と比較して一回あたりの費用総額が高額になる傾向があります。

結論: 一回あたりの修繕費はRC造が最も高くなりますが、修繕サイクルが長いため、長期的に見るとランニングコストは必ずしも高くなるとは限りません。

修繕サイクルと費用相場: 木造は10年程度で外壁の塗り直しや屋根の防水が必要になることが多いのに対し、RC造は15~20年に一度の大規模修繕で済む場合が多くなります。RC造の修繕は、足場代や材料費が高額になるため、一度のコストは数千万円に及ぶ可能性もあります。

構造の違いよりも、「建築会社の選定」が修繕費を左右する最大の要因です。品質の低い施工は、どの構造であっても早期に修繕が必要になります。信頼できる業者選びと、事前の修繕積立金計画こそが、長期収益性を安定させる鍵となります。

7-3.Q3. 構造別で銀行審査はどう変わる?

RC造の方が法定耐用年数が長いため、銀行の融資審査においては長期のローン期間が設定されやすいというメリットがあります。

〇審査への影響

法定耐用年数: 銀行は、建物の法定耐用年数を担保価値の評価基準の一つとします。RC造(47年)は木造(22年)よりも法定耐用年数が長いため、長期にわたって収益性が見込めると判断されやすく、融資期間を長く設定できるため、月々の返済負担を軽減できます。

担保価値: RC造は耐久性が高いため、担保価値が高く評価されやすく、融資審査で有利になる傾向があります。

自己資金の割合と担保価値の評価:初期費用が高額なRC造でも、長期ローンを組むことでキャッシュフローが安定しやすくなります。

自己資金を多く用意できる場合は、木造で減価償却の節税効果を狙うという戦略も可能です。

融資の金利や期間は、構造だけでなく、オーナー様の属性(年収など)や事業計画(利回りシミュレーション)によっても大きく左右されるのです。

8.まとめ:あなたの土地活用に最適な構造をプロに相談する

本記事では、アパート経営におけるRC造・木造・軽量鉄骨造の坪単価比較から始まり、減価償却による節税効果、遮音性による空室リスクの比較といった長期収益性に至るまで、徹底的に分析してきました。

これであなたは、RC造、木造、軽量鉄骨造のメリット・デメリットと費用対効果を深く理解し、自身の土地活用計画に最適な構造を比較検討する確信を得たはずです。しかし、土地の形状、家賃相場、融資条件は一つとして同じものはありません。

次に取るべき行動は、あなたの土地と経営目的に合わせた具体的なシミュレーションをプロに依頼することです。建築費の相場や長期収益性のシミュレーションは、信頼できる業者選びから始まります。

この記事について

(記事企画/監修)イエカレ編集部

【イエカレ】は、不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、無料一括資料請求や家賃査定サービスの提供をしています。

Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.

- カテゴリ:

- アパートを建てるための基礎知識

アパートを建てるための基礎知識の関連記事

- アパートローン審査を徹底解説!融資を有利に進めるための審査対策10個のポイント 公開

- アパート建築費構造別比較 RC造・木造・軽量鉄骨造の初期費用と長期収益性 公開

- 【チェックリスト付き】アパート建築をローコスト化 コスト削減と収益化の両立 公開

- 賃貸アパートの空室を埋める間取りと設備|人気のアパートに学ぶ費用対効果 公開

- 空き家活用|4戸のアパートに改築する費用はいくら?相場と内訳、補助金も解説 公開

- アパート建築費2000万は現実的?費用内訳と収益シミュレーションを徹底解説 公開

- 自己資金ゼロでアパート経営は怪しい?全額融資で始める賃貸経営 公開

- アパート建築費を徹底シミュレーション|費用相場・収益性・資金計画まで徹底解説 公開

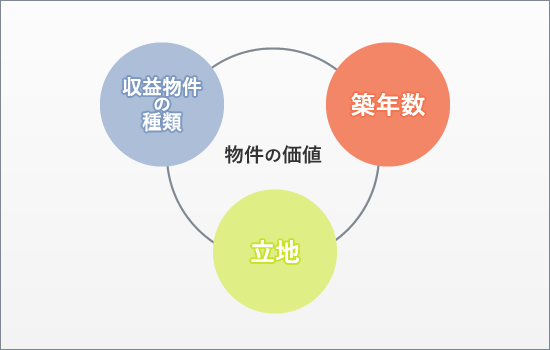

- 収益物件の選び方と稼げる物件の見極め方|アパート経営で失敗しないためのポイント 公開

- アパート建築費を抑えて儲かる物件にする方法|建築費削減のポイントと相場解説 公開

- アパート経営の成功は立地と土地探しで差がつく|選び方のコツを徹底解説 公開

- アパート建築会社の比較ポイントとは?失敗を避けるための実例と注意点 公開

- 土地活用ならアパート経営:初心者向け賃貸経営と相続税対策の完全ガイド 公開

- アパート経営で知っておきたい減価償却費とは|基礎知識や計算方法、お得になるポイントを紹介 公開

- どこまで経費で落とせる?アパート経営の税務対策で知っておくべきポイントとは 公開

- アパート・マンションの構造を比較|収益性・耐久性に差が出るポイントとは? 公開

- アパートの坪単価はなぜ変わる?建築費を左右する7つの要因と見積もりのコツ 公開

- 木造建築のアパートが見直されている理由|建築費が安いだけじゃない魅力を紹介 公開

- アパート経営は新築が有利?中古との違いと新築投資で押さえるべき5つの基本 公開

- 「満室経営なのに赤字?」アパート経営で多い落とし穴4つと対策とは 公開