- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 不動産売却

- 不動産売却の基礎知識

- 【イエカレ】土地査定で高く売るための5つのポイント|不動産売却で損しないコツ

【イエカレ】土地査定で高く売るための5つのポイント|不動産売却で損しないコツ

この記事を読むのにかかる時間:10分

迷ったら、プロの提案を一括比較!

高額査定を実現するには、信頼できる会社選びがカギ。

アパート・マンション・賃貸併用住宅など、土地活用の可能性を比較したい方にもおすすめです。

目次

1.土地の査定額の出し方

土地の査定額を出す方法は主に2種類あります。それが「路線価方式」と「倍率方式」です。

これら2つは全く違う方法で査定額を割り出すので、自身の土地がどちらで計算されるかを知っておく必要があるでしょう。

● 路線価方式で計算:路線価図に路線価が記載されている土地のとき

● 倍率方式で計算:路線価図に路線価が記載されていない土地のとき

また、上記の2つに加えて、

● 過去の取引実績を調べて参考にする

という方法もあります。

順番に解説していきます。

1-1.路線価から計算する

路線価とは毎年7月頃に国税庁から公表される評価額のことで、この評価額は対称の土地の相場を知るための1つの目安や指標になります。この評価額は、相続税や贈与税、固定資産税などの税金の算出の指標に用いられる非常に重要な数値です。

路線価は上述した国税庁公表の「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。

見てもらうと、土地の側に「150C」や「400C」のような数字とアルファベットが記載されているはずです。これらは、それぞれ意味があります。400Cという路線価を例にあげてみましょう。

● 400:1㎡あたりの千円単位の金額を表す

(つまり、1㎡あたり400×1,000=400,000円の価値があるということ)

● C:借地権の割合を表し、差し引いた割合が土地所有者の評価となる

(A=90%、B=80%、C=70%、D=60%、E=50%、F=40%、G=30%)

路線価は課税に関わる数値なため、ほかの計算方式よりも安い価格になるようになっています。

土地の査定額と評価額の差を埋めるには、この他にも「奥行価格補正率」や「正面路線価・側方路線価」なども査定の計算に必要となります。

では、まずは「奥行価格補正率」からみていきます。

「奥行価格補正率」とは路線価に奥行価格の補正を加えたものです。

この割合は地区区分によって決まっており、国税庁の公式ホームページから見ることが可能です。[注1]

つづいて「正面路線価・側方路線価」ですが、これは2つの路線に面している土地の査定をする場合に用います。

この2つの分け方は決まっており、それぞれの路線価に奥行価格補正率を掛けた価格で、高い方を「正面路線価」とし、低い方を「側方路線価」とするのです。

例えば路線価が「470C」と「450C」という2つの路線があった場合、「470C」の路線価が記載された路線が「正面路線価」となり、「450C」の路線価が「側方路線価」となります。

以上のように路線価で計算をする場合は、路線価図を用いて「奥行価格補正率」や「正面路線価」「側方路線価」を考慮に入れて計算するのです。少し複雑と思う人もいるかもかもしれません。

ですが、おおよその目処を立てることはできます。一般的に、過去の取引実績がもっとも売却価格に近い数値とされており、路線価はこの数値のおおよそ8割ほどだとされています。

路線価/0.8=おおよその売却価格

寸分たがわずピッタリこのとおりとはいかないかもしれませんが、十分参考にできる数値が確認できるといえるでしょう。

1-2.倍率方式で計算する

倍率方式は、路線価図に路線価が書かれていなかった場合です。

路線価がつけられていない土地は地方に多く、その場合は地元の役所が計算した固定資産税評価額を使って計算します。

まずは、国税庁公表の「路線価図・評価倍率表」を用いて路線価図を開き、対象の土地に倍率地域と書かれているかを確認してください。

倍率方式の土地価格は「固定資産税評価額×倍率」で求めることができます。倍率を「この市区町村の評価倍率表を見る」という欄で確認しましょう。

例えば、対象の土地の固定資産税評価額が2,000万円で、倍率が1.2だった場合、評価額は

2,000万×1.2=2,400万円となります。

1-3.過去の取引実績を見る

土地査定額の計算が難しいという人におすすめなのが、国土交通省の公式ホームページにある「不動産取引価格情報検索」を活用しましょう。このサービスは知りたい土地の査定額を検索するだけで簡単に過去の取引額を見ることができます。

手順は以下の通りです。

手順① 時期を選ぶ(相続した時期など)

手順② 土地の種類を選ぶ

手順③ 検索する地域を選ぶ

たったこれだけの手順で過去の取引額を知ることができます。

ただしあくまでこれは過去の取引額であるため、実際の取引額とは多少異なる場合があるので、参考までにとどめておきましょう。

2.土地の査定チェックされる5つのポイント

土地の査定にはチェックされるポイントがいくつかあります。それが以下の5つです。

① 道路状況

② 土地の面積

③ 土地の地形

④ 建物の有無

⑤ 土地周辺の環境

以下で、それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1.道路状況

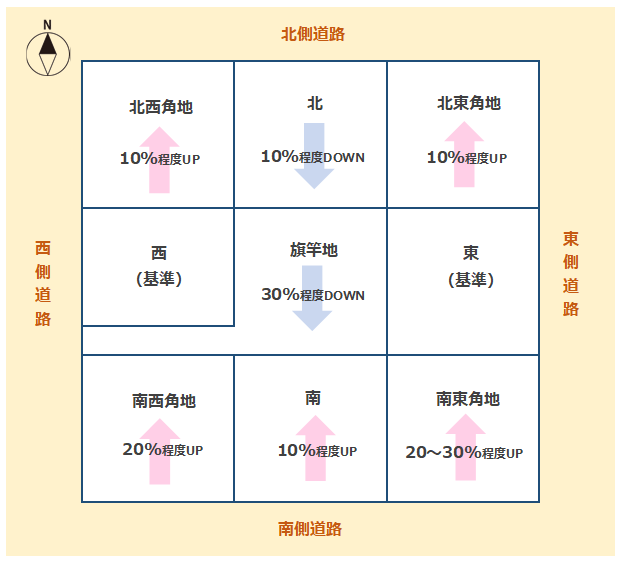

上の図をご覧ください。

一般的な土地に対する前面道路の方位で評価される土地の価値の上昇率、下降率を示したものです。

9つに区分した土地の、横真ん中の列にある「西」と「東」の土地を基準としたとき、他の土地の価格がどのように変わるかを示しているもので、よく土地の査定に用いられます。

それぞれの土地がなぜ基準よりも上昇もしくは下降するのかは以下の通りです。

ご自身の土地はどれに当てはまりそうでしょうか?

● 北西角地(10%程度UP):角地であるため、その土地の自治体によっては「建ぺい率」の制限緩和にかかる可能性があるから

● 北東角地(10%程度UP):北西角地とおなじ理由。ただしこの「建ぺい率」の制限緩和は建築基準法上認められた道路のみ適用され、また条件は各自治体によって違いが存在する。あらかじめ、調べておくことが重要。

● 北(10%程度DOWN):北向きの土地に建てられた物件の多くは、採光が遮られてしまうため南よりも土地の価値は下がる。

● 旗竿地(30%程度DOWN):旗竿地とは、敷地延長の土地とも呼ばれる部分。建築基準法には「接道義務」があり、幅4m以上の道路には土地が2m接してないといけなく、また周りの土地に物件が建ってしまった場合は風通しや採光などが遮られるため、土地の価値は下がる。

● 南西角地(20%程度UP):南側の土地は全般的に陽当たりが良いため、それだけで土地の価格は上昇する。また角地であることも価格アップの要因となっている

● 南(10%程度UP):南向きであるため陽当たりが良い

● 南東角地(20~30%程度UP):東は西よりも日が強いと考えられるため、朝日が昇ってくる方向である東の方が土地の価格としては上昇しやすい。

2-2.面積

土地の面積は、基本的に広いと価格が高くなり、面積が狭いと価格が低くなります。

しかし土地の条件によっては面積が広くても価格が下がる土地もあるのです。

その条件とは主に以下の2つあります。

① 第一種低層住居専用地域だった場合

② 市街化調整区域のような規制が厳しいエリアだった場合

第一種低層住居専用地域とは、高さが10m以下の住宅が並んでいる地域のことを指します。

この地域区分は都市計画法によって場所が決められており、建物の種類としては以下の7つであれば建てることが可能です。

● 住宅

● 小規模な事務所・店舗

● 教育施設(幼稚園~高校まで、大学は不可)

● 図書館

● 宗教施設(教会、神社、寺など)

● 交番

● 老人ホーム

このことから第一種低層住居専用地域は、そこに住む人の住みやすさに焦点を当てた地域だということがわかります。

そのため、パチンコやボーリングなどの娯楽施設、映画館や工場などは、住人の安全という観点から建てることができないようになっているのです。

国土交通省の公式ホームページにある都市計画法第9条にも「第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。」と書かれています。[注2]

つまり、これらの地域には原則として住宅しか建てられないため、土地としては利用方法に制限を設けることになります。その点で、いくら土地が広くても価値は高くならないのです。

同様に市街化調整区域にある土地も、広さがあっても土地の価格は上がりにくいといわれています。もともとこの区域は都市計画法の定義には、「市街化を抑制すべき区域」と書かれているため、需要が低いのです。そのため、土地が広くても需要の低さがあいまって価格を下げざるを得なくなってしまいます。

土地を査定してもらうときは、自分の土地の種類がどのようなものなのか?を改めて確認しておくと良いでしょう。

2-3.地形

土地の地形も、価格に大きく影響するポイントです。以下のような特徴を持った土地は、土地査定の際に評価が下がってしまいます。理由も一緒に知っておきましょう。

① 間口(道路に面している部分)が狭い土地

基本的に間口が狭い土地は使い勝手が悪いと判断され、評価額が下がる

② 奥行が長い土地

奥行が長い土地に物件を建てるとすると、物件の形が限られてしまうだけではなく奥行補正率を掛けられてしまうため、結果として評価額は下がる

③ 土地の形が不定形な土地

土地の形が不定形の場合、住宅としての利用が難しいため定形の土地よりも評価額は下がってしまう

④ がけ地となっている土地

「がけ地=土地の一部が斜面にている土地」のことを指す。斜面になった土地は建物を建てるのに不便であるため、評価額は下がってしまう

⑤ 用途に制限が設けられている土地

用途に制限が設けられている土地は、基本的に需要が低く評価額を下げてでも売らないと売れない場合が多い

⑥ 住環境が悪いと言われている土地

高速道路や工場付近の土地は騒音や汚染、悪臭などが生活の妨げになる可能性が高いため、土地の評価額は下がる

2-4.建物の有無

売却予定の土地に建物が建っているかどうかで、売り方や売却のしやすさなどが変わります。建物が建った状態で土地を売るなら、解体費用などは掛からなくて済みます。

しかし住宅用として土地ごと売ることになるので、売却用途は狭まってしまうでしょう。

一方、更地にした状態で土地を売れば売却用途は増え、古屋付きよりも買い手が見つかりやすいというメリットがあります。

しかし古屋付きよりも固定資産税額が高くなる可能性があるのです。

2-5.周辺環境

土地周辺の環境が整っているかどうかも、査定のポイントに関わります。

一人暮らしや引っ越しをするときと同様に、査定では対象の土地からのアクセスの良し悪し、周辺施設の有無や種類によって査定額額が変わるのです。

ただしこの査定ポイントは、不動産業者によっても差が出てしまい、地域別の人口や地域の動向などで変動するため正確な相場というのが判明しづらいでしょう。

3.土地の査定をする前の3つの注意点

土地を査定してもらう前には、3つの注意点があります。

① 土地の測量は終わっているか

② ローンは完済しているかどうか

③ 土地の名義人の確認

それぞれを詳しくみていきましょう。

3-1.土地の測量は終わっているか

土地の測量は、土地を売却するときに必要な費用です。売却しようとしている土地の面積や権利、境界線などを明らかにしておくことが目的で、測量を行うことで正確な査定額が出るようになるのです。

土地の測量図は「確定測量図」「地積測量図」「現況測量図」と3種類ありますが、この中で売買契約時に使えるのは「確定測量図」と「官民査定が省略された現況測量図」の2つです。

ただ、「官民査定が省略された現況測量図」は売り手と買い手の承諾が得られた場合のみ使用可能であるため、ほとんどの人が「確定測量図」を用いています。

費用の相場は、確定測量図の場合、官民立ち会いのありで60~80万円/100㎡です。

土地が不定形であったり、面積が広い場合は相場よりも高額になることが見込まれるでしょう。

測量自体は、「土地家屋調査士」や「測量士」が行ない、手順としては主に以下のよう流れを組まれるでしょう。

① 土地に関する資料集め、調査、見積もり

② 隣接した土地の所有者への挨拶、協力依頼

③ 現地測量・確認

④ 官民、隣接の土地の所有者とともに境界線の確定

⑤ 境界杭の埋設

⑥ 測量図・書類の作成

期間は平均で3~4ヶ月と定められています。

3-2.ローンは完済しているか

不動産や土地を売る際に、重要なポイントなるのは「売却成立までにローンが完済できるかどうか」です。売却したときの資金で残りのローンを完済できれば問題ないのですが、売却時の資金でもローンが完済できない場合は、買い手や家主に迷惑がかかります。

もともと住宅ローンを組むときは「抵当権」を結びます。

この抵当権とは、もし万が一、契約者がローンの支払いができなくなってしまった場合に、金融機関は家を処分してしまっても構わないという権利のことです。

原則として抵当権はローンを完済しないと外すことができません。

そのためローンが残ったまま買い手に売り渡してしまうと、抵当権が発動し差し押さえになりかねません。

売却するときは、ローンが完済できているか売却時までにローンが完済できるかを確認しておきましょう。

3-3.土地の名義人の確認

土地を売却するときには、売却する人が土地の名義人になっているか確認しましょう。

土地の相続における相続登記は、本来行なわれるべきことです。

しかし相続登記自体は相続人の義務とはなっておらず、また相続登記は費用と手間がかかるため「面倒だから」という理由で行わない人が多いのです。

ただし、土地の相続登記を行わずに名義が先祖のままだった場合は売却することができません。もし名義変更を行なっていなければ、すぐに行いましょう。

迷ったら、プロの提案を一括比較!

高額査定を実現するには、信頼できる会社選びがカギ。

アパート・マンション・賃貸併用住宅など、土地活用の可能性を比較したい方にもおすすめです。

4.土地の査定高額査定を獲得するには?

「どうせ売るならなるべく高い値段で土地を売りたい」と誰でも考えるはずです。土地も他の商品と同様に高額な査定が付く土地と付かない土地で分かれます。どのようにすれば自分の土地に高額査定が付くか見ていきましょう。

4-1.高額査定がつく7つの条件

高額査定がつきやすい土地の条件は以下の7つです。

① 土地の間口が広い

間口が広いだけで、住みやすいと判断されることが多いため

② 土地周辺の環境(交通アクセスや周辺施設)が整っている、便利である

土地周りが充実しているという条件は、買い手のニーズが高いため売れやすい

③ 土地の形が不定形ではない

定型の土地の方が、建物が建てやすくニーズが高いため

④ 面している道路が狭すぎず、広すぎない

面している道路が広すぎると、交通量の多さや人の行き来が多くなると判断されやすく、逆に狭すぎると生活に不便と判断されてしまうため

⑤ 区画整理がされた土地である

区画整理がされた土地は、近隣トラブルや土地に関する問題が起きにくいと判断されやすいため

⑥ ライフラインがしっかりと整備され、安全である

買い手にとって安全に対するニーズは高いため

⑦ 家を建てても、高い建物などで日当たりや風通しがさえぎられることはない

生活をするにあたり、日当たりや風通しなどが良い建物を建てられる土地は需要があるため、これらの条件が整っていると、土地としては高額査定を出すべき土地であると判断することができます。

ただ条件の中には、売り手の努力ではどうすることもできないことも含まれているため、買い手の条件を見極め、売却する土地と条件が重なったときにある程度高額で売るというのが得策と言えるでしょう。

4-2.複数の不動産会社に査定してもらう

基本的な査定方法は、どこの不動産会社でも変わりません。しかし、査定で見る際のポイントや査定額のつけ方などは会社によって異なるため、高額査定を手にする方法として、一社で査定を終わらせないことを薦めます。複数の不動産会社に査定をしてもらえば、査定額が高額だったところを選ぶことも可能です。

しかし、いくら査定が高額だったとしても実際に売れるかどうかは別の話。原則として査定から売却に携わる担当者は同じであるため、売り手と担当者の相性も重要といえます。あまりにも高い査定額を提示してくるところは、「査定額を高くすれば、我が社に決めてくれるはず!」という裏があるかもしれません。そんな担当者に土地の営業を任せるのは不安を抱えるだけです。

複数の不動産会社に査定してもらいながら、担当者がどんな人なのかを見るのも忘れないようにしましょう。ちなみに良い担当者を見極めるポイントは以下の通りです。

● わからないところを売り手にわかりやすく教えてくれる

● 連絡がスムーズ、返信が早い

● 売りたい地域の売却実績がある

● 無理に契約させようとしてこない

● 売却の経験から色々な角度からのアドバイスをしてくれる

● 似たような土地の売り方や値段の相場などを教えてくれる

まとめ

土地を売却するときは、なるべく高額で売りたいものです。誰もが思うことでしょう。

しかし、いくら土地を持っていても高額な査定を獲得する方法や査定のポイントなどを知っておかないと、損をしてしまう可能性があります。

なぜなら、土地の中には広くても査定評価額が下がってしまう場合もあるからです。

また、もしこれから土地の査定をしてもらう予定がある人は、査定の前にローンが完済できているか、名義人の変更は住んでいるか、確定測量図は作成できているかも必ず確認しておくことが重要です。

しっかりと準備をしてから土地の査定に臨みましょう。

▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php

賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php

家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php

不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php

記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。

ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。

[注1] 国税庁 奥行価格補正率表

[注2] 国土交通省 都市計画関係法令

迷ったら、プロの提案を一括比較!

高額査定を実現するには、信頼できる会社選びがカギ。

アパート・マンション・賃貸併用住宅など、土地活用の可能性を比較したい方にもおすすめです。

この記事について

(記事企画/監修)イエカレ編集部

【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。

Copyright (C) Iekare Corporated by EQS ,Inc. All Rights Reserved.

- カテゴリ:

- 不動産売却の基礎知識

不動産売却の基礎知識の関連記事

- 固定資産税評価額とは?|調べ方や計算方法も解説 公開

- 不動産相続の手続きを5ステップで解説|かかる費用や税金、トラブル事例、注意点も解説 公開

- 不動産売却時の仲介手数料を抑えるコツとは?計算方法と信頼できる会社の選び方を解説 公開

- 土地査定で高く売るための5つのポイント|不動産売却で損しないコツ 公開

- 不動産で重要視される接道義務とは|不動産売却時の影響について解説 公開

- 不動産の相場がわかる土地総合情報システムとは?|そのシステムの活用方法を紹介 公開

- 不動産売却の契約成立後の注意点とは|売買契約の流れとケースを紹介 公開

- 不動産売却の査定額が会社によって違う理由とは?|査定について詳しく解説 公開

- 不動産売却と境界トラブル|塀・フェンスの法制度まとめ 公開

- どれを参考にすべき?土地評価額3種類の違いを徹底解説|公示価格・路線価・固定資産税評価額 公開

- マンション価格がどうやって決まるかご存知ですか?|新築と中古マンション別に解説 公開

- 内覧で売却成功を引き寄せる!不動産売り出し前の注意点と準備ポイントを解説 公開

- 不動産売却の成約率UP|短期間で売るための販売活動のポイント 公開

- 媒介契約を間違えると売れない?3つの契約タイプと正しい選び方を解説 公開

- 家を売るとかかってしまう費用も知っておこう|家を売った価格が手取りではない理由を解説 公開

- マンション売却時の買取保証制度について|誰もが感じる2つの不安を解消 公開

- 土地売却時の契約書が重要な理由と作成のポイント|初心者向けガイド 公開

- 土地名義変更を自分で行う方法を解説|必要書類と費用を抑える方法・注意点も紹介 公開