- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】

- 不動産売却

- 不動産売却の基礎知識

- 【イエカレ】不動産鑑定の基礎と知っておきたい知識を紹介|鑑定とはどんな目的で何をするかを解説

【イエカレ】不動産鑑定の基礎と知っておきたい知識を紹介|鑑定とはどんな目的で何をするかを解説

この記事を読むのにかかる時間:5分

不動産鑑定とは、いったい何をすることでしょうか?

「不動産鑑定」とは何をすること?

不動産鑑定とは、いったい何をすることでしょうか?大まかにいえば、次の2ステップを踏むことです。

1.まず、不動産鑑定士が地域分析・個別分析を行い、鑑定対象の不動産に最も適した方法で鑑定を行う。

2.鑑定結果に対し、さらに専門的な判断を加味し、不動産鑑定評価額を決定する。

でも、この不動産の鑑定評価、どのような時に使われるのでしょうか?

一般的には、不動産の売買、不動産を用いた財産分与・相続・贈与の際に行われます。

つまり、不動産の権利が動く取引であれば、必須と考えていいでしょう。

なお、不動産の鑑定評価を行えるのは、不動産鑑定士の資格を取得した者のみとなっていることも、併せて押さえてください。

資格を持っていない人間が行うと、法令違反となりますので十分に注意しましょう。

不動産鑑定の方式1「取引事例比較法」

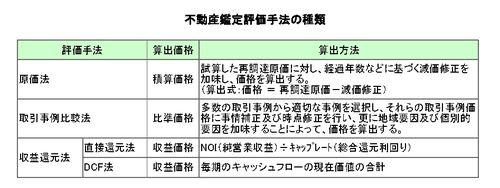

不動産鑑定評価をする際、3つの鑑定方法が使われています。(図表1)

まず、「取引事例比較法」について説明します。

これは、鑑定の対象となる不動産と同じような条件の不動産について、他の取引事例の価格をベースとして比較を行います。

その上で、市場全体の動向、取引の時期などを踏まえた調整を行い、鑑定対象となる不動産の査定価格を算出する方法です。

この方法のメリットは、条件の似た不動産の取引データを参考にし、その不動産と比較して、鑑定対象となる不動産のメリット・デメリットを加味して価格を導き出せることです。過去のデータに基づいているので、わかりやすいでしょう。

しかし、一方でデメリットもあります。

過去のデータに基づいているということは、データが多ければ多いほど信憑性が増します。

つまり、データが少なければ少ないほど、信憑性は低くなるのです。いかに参考になるデータを数多く集められるかが、この方法を用いるときのカギを握っているでしょう。

不動産鑑定の方式2「収益還元法」

「収益還元法」とは、鑑定の対象となる不動産が将来生み出すと予測される純利益および現在価値を総合的に考え収益価格を算定し、それに基づき、査定価格を算定する方法です。

主に、投資不動産の査定の場合に多く用いられている方法です。

では、収益価格はどうやって算定するのでしょうか?

それには、次の2つの方法があります。

①直接還元法

これは、1年間における純利益を還元利回り(表面利回り)で割り、収益価格を求める方法です。

次の計算式で算出します。

「対象不動産の収益価格=1年間の純利益÷還元利回り」

計算が簡単なのがメリットですが、簡単なあまり、正確性は次に紹介するDCF法には劣るといわれています。

②DCF法

DCFとはDiscount Cash Flowの略です。

次の2つの価値の合計を求めることで計算します。

・対象となる不動産を所有している期間に得られる純利益を現在価値に換算した数値

・所有期間終了時の売却予想額を現在価値に割り戻した数値

現在価値を重視して計算する分、予測の精度は高いです。ただし、計算が複雑なので、注意してください。

不動産鑑定の方式3「原価法」

「原価法」とは、鑑定対象となる不動産をもう一度最初から建築した場合の原価を割りだし、そこに建築年数により低下した価値を減価修正することで、現時点での価値を算定する方法です。

主に、一戸建ての査定価格を算出する場合に使われている方法です。次の計算式で計算します。

「対象不動産価格=再調達原価-減価修正」

なお、建物の構造によって、単価や法定耐用年数が異なりますので、計算の際はしっかりチェックするようにしてください。

この方法の前提として、再調達原価と減価修正を適切に把握できるかどうかが問題となります。

裏を返せば、これらのうちどちらかが求められない場合、原価法で適切な価格を求めるのは難しくなります。

ここまで出てきた手法を表にまとめると、次のようになります(図表2)。